- 営業時間9:00 〜12:00/ 14:00〜19:30

- 最終受付時間19:00

- 定休日木・日・祝

兵庫県姫路市別所町北宿1046−3

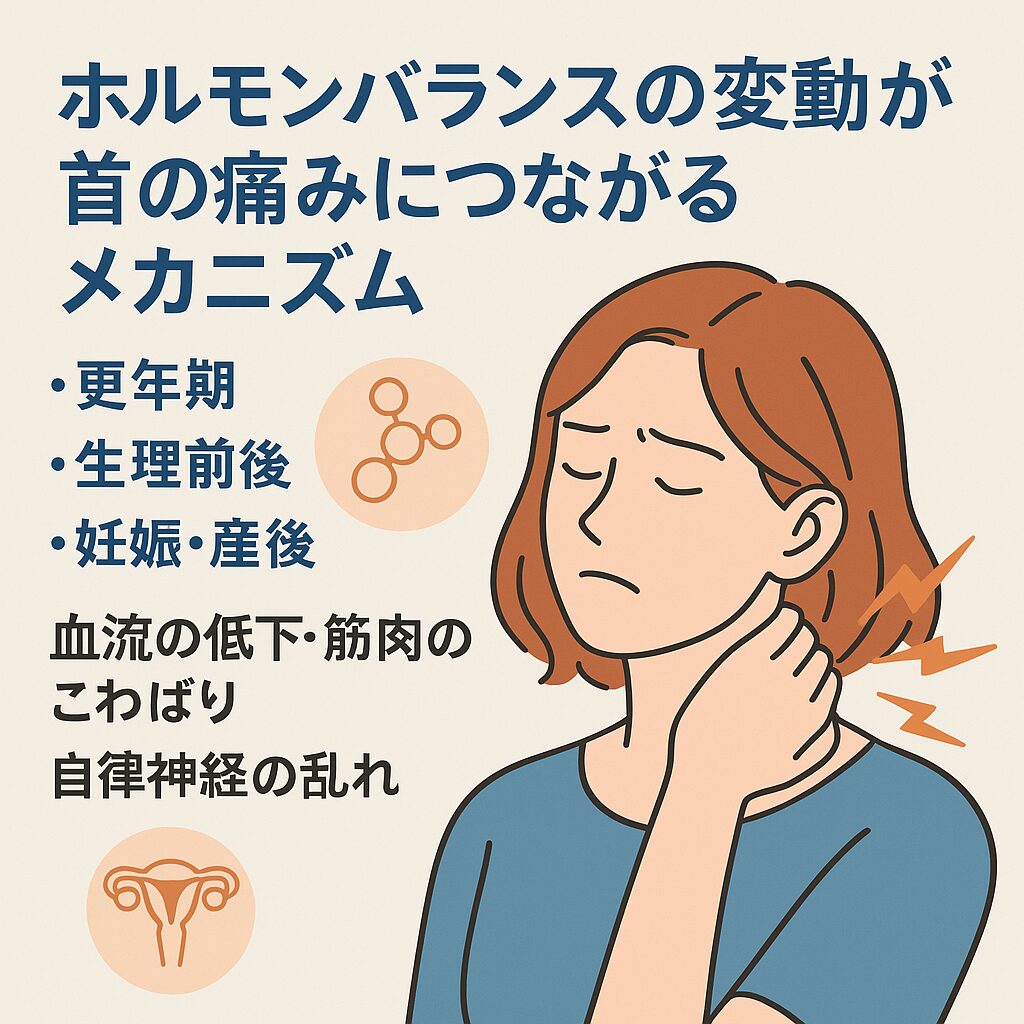

更年期、生理前後、妊娠・産後などライフステージごとのホルモン変化が、血流や筋肉の柔軟性、自律神経にどう影響するかを図解・丁寧に説明。

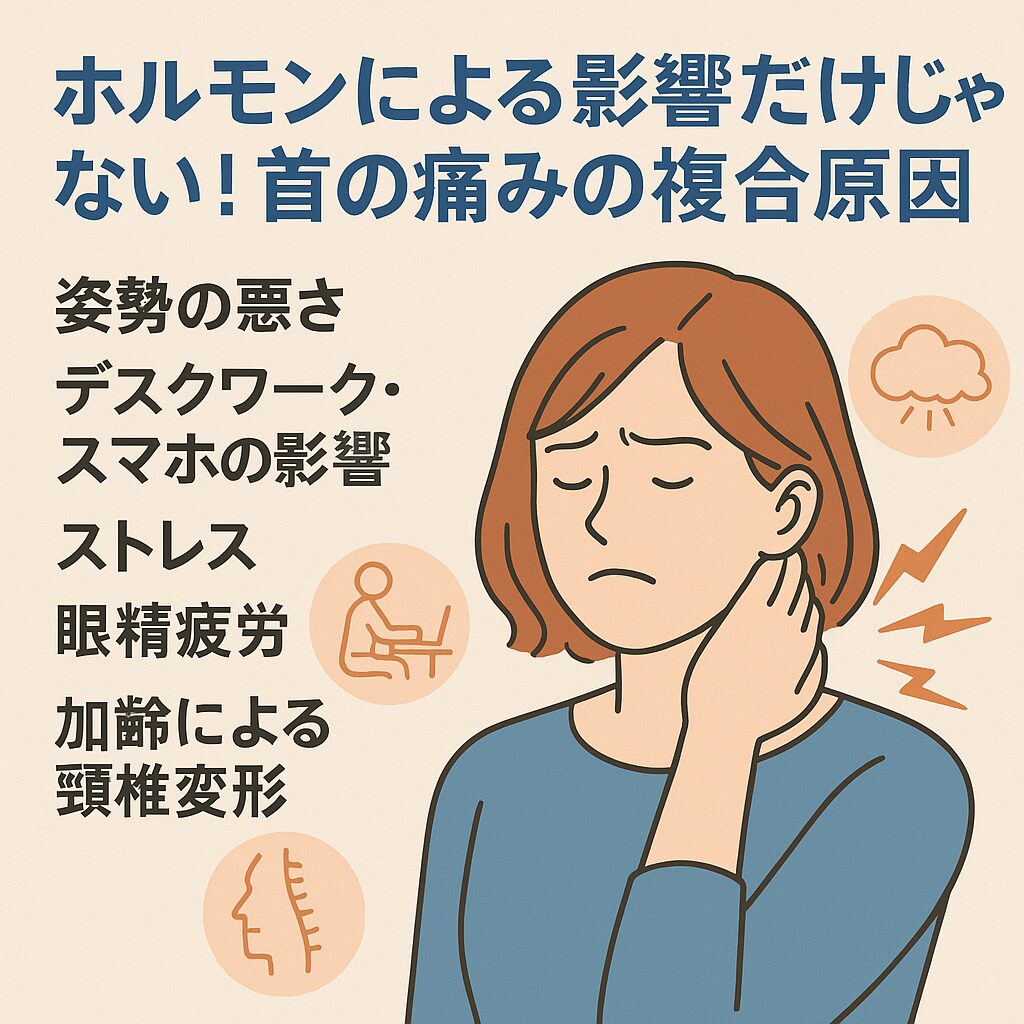

姿勢の悪さ、デスクワーク・スマホの影響、ストレス、眼精疲労、加齢による頸椎変形など他の要因との複合作用について解説。

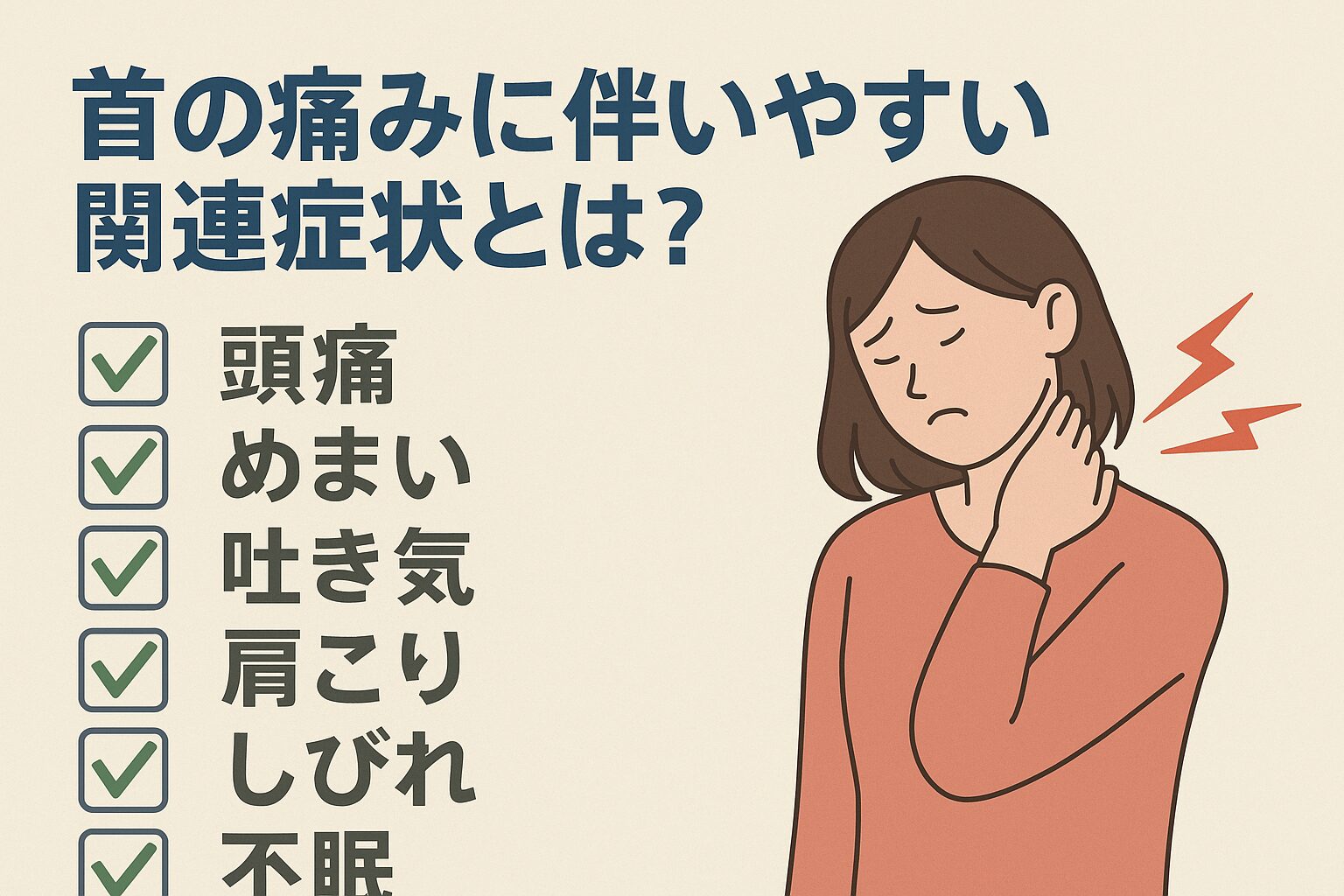

頭痛、めまい、吐き気、肩こり、しびれ、不眠など、関連症状のチェックリスト形式で紹介。

温熱(湯船につかる)、ツボ押し(完骨〜風池〜天柱〜あ門)、ストレッチ、姿勢改善、睡眠環境の整え方、呼吸法、食事の基本改善など具体的かつ実践的なアドバイス。

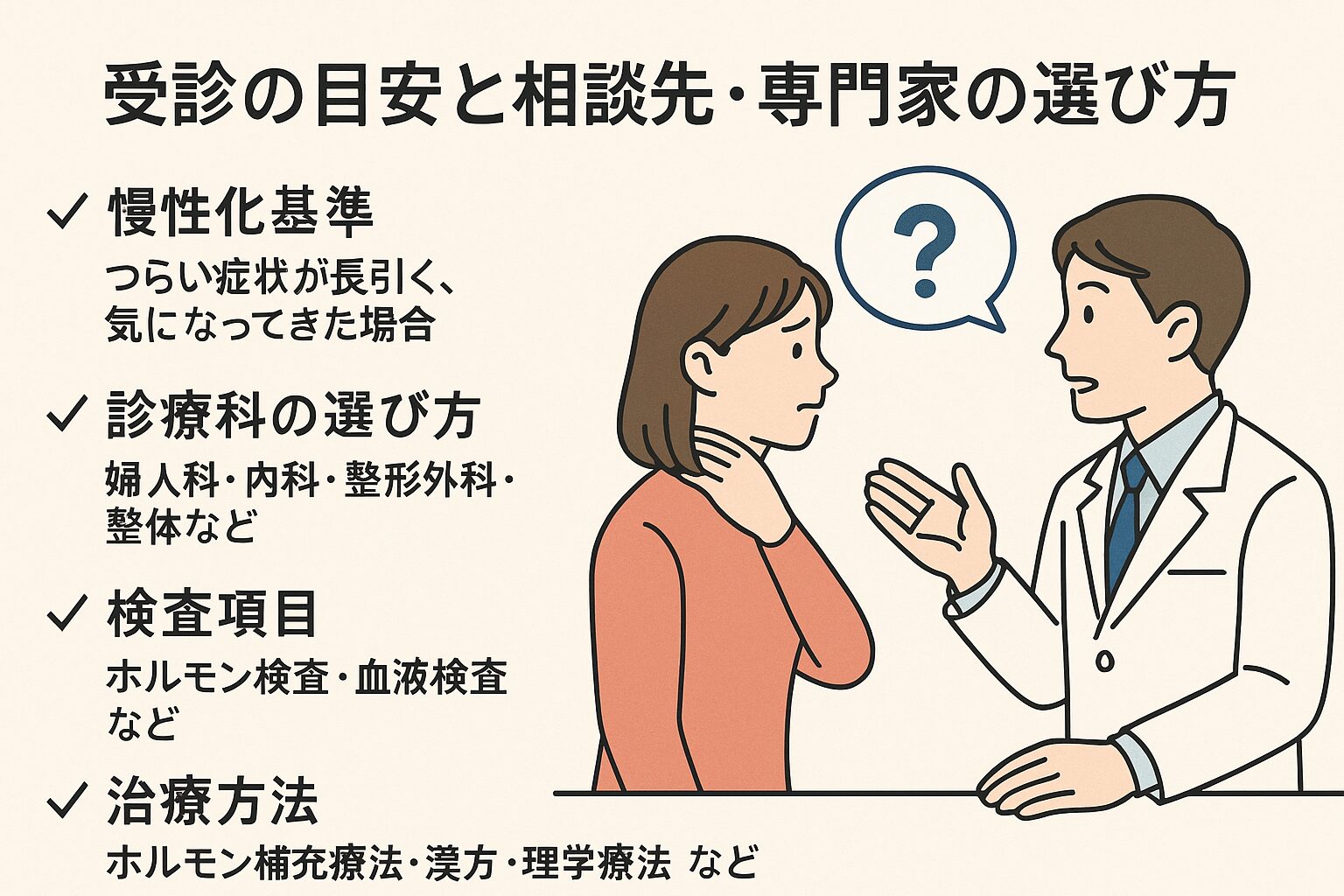

症状が長引く・慢性化した場合の判別基準、婦人科・内科・整形外科・整体など診療科の選び方、検査項目(ホルモン検査・血液検査等)、治療オプション(ホルモン補充療法・漢方・理学療法など)。

更年期になると、女性ホルモンであるエストロゲンが大きく減少すると言われています。この変化は血管の収縮や拡張に影響し、血流が滞りやすくなるとされています。その結果、筋肉への酸素供給が不十分になり、首まわりの筋肉がこわばりやすくなると考えられています。さらに、自律神経のバランスも乱れやすく、交感神経が優位になり緊張が続くことで首の痛みが現れるケースがあると言われています(引用元:https://sakaguchi-seikotsuin.com)。

生理の前後はエストロゲンとプロゲステロンの分泌が急激に変動するとされます。ホルモンのアップダウンによって自律神経が不安定になり、肩や首まわりの筋肉が緊張しやすい状態になることがあると言われています。また、生理前にむくみや冷えを感じる人が多いのも、血流の悪化が背景にあるとされています。そのため、生理周期と首の痛みがリンクしていると感じる人は少なくありません(引用元:https://shimoitouzu-seikotsu.com)。

妊娠中や産後もホルモンの大きな変化が起こる時期です。特に妊娠中はリラキシンというホルモンが分泌され、関節や靭帯がゆるみやすくなると言われています。その影響で首や背中の筋肉に負担がかかり、痛みや張りを感じやすくなることがあります。さらに産後は急激なホルモンの低下により、自律神経の働きや睡眠リズムが乱れ、首や肩の不調を訴える方が増える傾向があると言われています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com)。

これらのライフステージごとの変化に共通するのは、「血流の悪化」「筋肉の柔軟性低下」「自律神経の乱れ」という3つの要素です。どれか1つのバランスが崩れると他にも影響し、首のこわばりや痛みにつながりやすいとされています。例えば、ストレスや睡眠不足が重なると自律神経が乱れ、それが血流低下や筋緊張をさらに悪化させる…という悪循環が起こることもあると考えられています。

#ホルモンバランス

#首の痛み

#更年期ケア

#自律神経

#ライフステージ不調

首の痛みはホルモンだけでなく、日常生活の習慣からも生じやすいと言われています。特にデスクワークやスマホ操作で下を向いた姿勢が続くと、首の後ろに負担が集中し、筋肉が硬直すると考えられています。猫背や前かがみの状態が長く続くと、血流が悪化し、慢性的なこりや痛みを感じやすくなるとされています(引用元:https://www.west-umeda-clinic.com)。

精神的なストレスは自律神経を不安定にし、筋肉を緊張させる要因になるとされています。緊張が続くと首や肩まわりの筋肉がこわばり、血流の悪循環が起こることがあると考えられています。ストレス社会においては、心の負担が体に影響を及ぼしやすいという指摘もあるようです(引用元:https://okuno-y-clinic.com)。

長時間のパソコン作業やスマホ使用は目に大きな負担を与えます。眼精疲労が強くなると、首や肩の筋肉にも緊張が伝わり、痛みにつながることがあると言われています。特にブルーライトの影響や集中による瞬きの減少が、筋肉のこわばりを悪化させる要因になるとされています(引用元:https://www.kracie.co.jp)。

加齢とともに首の骨(頸椎)は少しずつ変化すると考えられています。椎間板がすり減ったり、骨の形が変わることで神経や血管に圧迫が加わり、首の痛みやしびれを伴うことがあるとされています。これは自然な加齢現象のひとつですが、生活習慣や姿勢の工夫によって負担を和らげることができると言われています。

#首の痛み

#複合原因

#姿勢改善

#眼精疲労

#ストレスケア

首の痛みは単独で起こることもありますが、実際には他の不調と一緒に出てくるケースが多いと言われています。例えば「最近首が重いな」と感じると同時に頭痛やめまいを訴える人も少なくないそうです。体の不調は互いに関連し合っており、首の筋肉の緊張や血流の悪化が全身に波及する可能性があると考えられています(引用元:https://athletic.work)。

首の痛みに伴いやすい症状として、以下のようなものが報告されています。自分に当てはまるものがあるか確認してみましょう。

✅ 頭痛:後頭部やこめかみにズキズキする痛みが出やすい

✅ めまい:ふらつきや平衡感覚の乱れを感じることがある

✅ 吐き気:首や肩の緊張から胃腸に影響が及ぶ場合もあると言われています

✅ 肩こり:首と肩は筋肉がつながっているため、同時にこりやすい

✅ しびれ:神経が圧迫されることで腕や手先に違和感が広がることがある

✅ 不眠:慢性的な痛みや緊張で睡眠の質が下がる傾向がある

これらの症状が一つではなく複数重なると、体の回復力が低下し、日常生活に支障をきたすこともあると言われています。特に睡眠不足は痛みの感受性を高め、首の不調をさらに悪化させる可能性があるため注意が必要です(引用元:https://seitai-oasis.com)。

首の痛みはホルモンや姿勢だけでなく、全身の状態と複雑に関係しています。頭痛や肩こりは単なる一時的な不調と捉えず、生活習慣や心身のバランスを見直すサインと考えることが大切だと言われています。

#首の痛み

#関連症状

#頭痛めまい

#肩こり不眠

#セルフチェック

首の痛みをやわらげたいときは、まず温めることが基本とよく言われています。湯船にしっかりつかることで血流が促され、筋肉のこわばりがやわらぐ可能性があるそうです。シャワーだけで済ませがちな方も、首や肩の冷えを防ぐために入浴を取り入れるとよいとされています(引用元:https://www.kracie.co.jp)。

首まわりには筋肉の緊張をやわらげるとされるツボが集まっています。完骨(耳の後ろ)、風池(後頭部のくぼみ)、天柱(首の付け根)、あ門(後頭部中央付近)などが有名です。指でやさしく押すことで血流が整いやすいとされ、セルフケアの一つとして取り入れやすい方法だと言われています。

日常的に同じ姿勢をとり続けると首の筋肉が硬くなりやすいと言われています。軽く首を横に倒す、肩を回すなどのシンプルなストレッチを習慣にすることで、負担の分散につながるとされています。また、パソコン作業の際には画面の高さを調整するなど、姿勢改善を意識することも大切です。

寝具の高さが合っていないと、首に負担がかかることがあると言われています。枕の高さを自分の首のカーブに合わせることや、寝室の環境を整えることがポイントです。さらに、日中に深呼吸を意識することで自律神経が整いやすく、筋肉の緊張緩和に役立つと考えられています。

食生活も首の不調に影響すると言われています。特に筋肉や神経の働きを助けるたんぱく質やビタミンB群、血流を促す鉄分やマグネシウムを意識的に摂ることが大切だとされています。バランスのよい食事は全身の巡りをサポートし、首まわりのこわばり改善にもつながる可能性があるようです。

#首の痛みセルフケア

#生活習慣改善

#ツボ押し

#姿勢改善

#血流促進

首の痛みが一時的なものではなく、数週間以上続いたり慢性化している場合は、自己判断せずに専門家へ相談することがすすめられています。しびれやめまい、吐き気を伴うときも、体のバランスに関わる問題の可能性があるため、早めの来院が望ましいと考えられています(引用元:https://shimoitouzu-seikotsu.com)。

症状や背景によって相談すべき科が異なると言われています。ホルモンの影響が疑われる場合は婦人科、生活習慣や内臓の不調が関係していそうなら内科、首や骨格に違和感が強い場合は整形外科が選択肢になります。また、筋肉のこわばりや姿勢による負担が大きい場合は整体でのケアを検討する方もいるようです。

必要に応じてホルモン検査や血液検査などが行われることがあります。ホルモンの分泌量や血流の状態を把握することで、痛みの背景を明らかにできる可能性があると言われています。その他にもレントゲンやMRIなどの画像検査を通じて頸椎の状態を確認することもあります。

症状の程度や原因に応じて、ホルモン補充療法や漢方薬によるサポート、理学療法などが検討される場合があります。これらはすぐに大きな改善を約束するものではありませんが、生活習慣と併用することで回復を支える手段になると言われています。セルフケアと医療の両方をうまく取り入れることが大切です。

#首の痛み

#受診の目安

#専門家の選び方

#ホルモン検査

#生活習慣改善