- 営業時間9:00 〜12:00/ 14:00〜19:30

- 最終受付時間19:00

- 定休日木・日・祝

兵庫県姫路市別所町北宿1046−3

膝で「つるような痛み」が起こるとはどういう感覚か

よくある発生タイミング(立ち上がり・寝返り・長時間の姿勢)

「こむら返り」との違い・膝ならではの注意点

なぜ筋肉の緊張・疲労が膝の痛みに繋がるのか (筋肉由来の痛み)

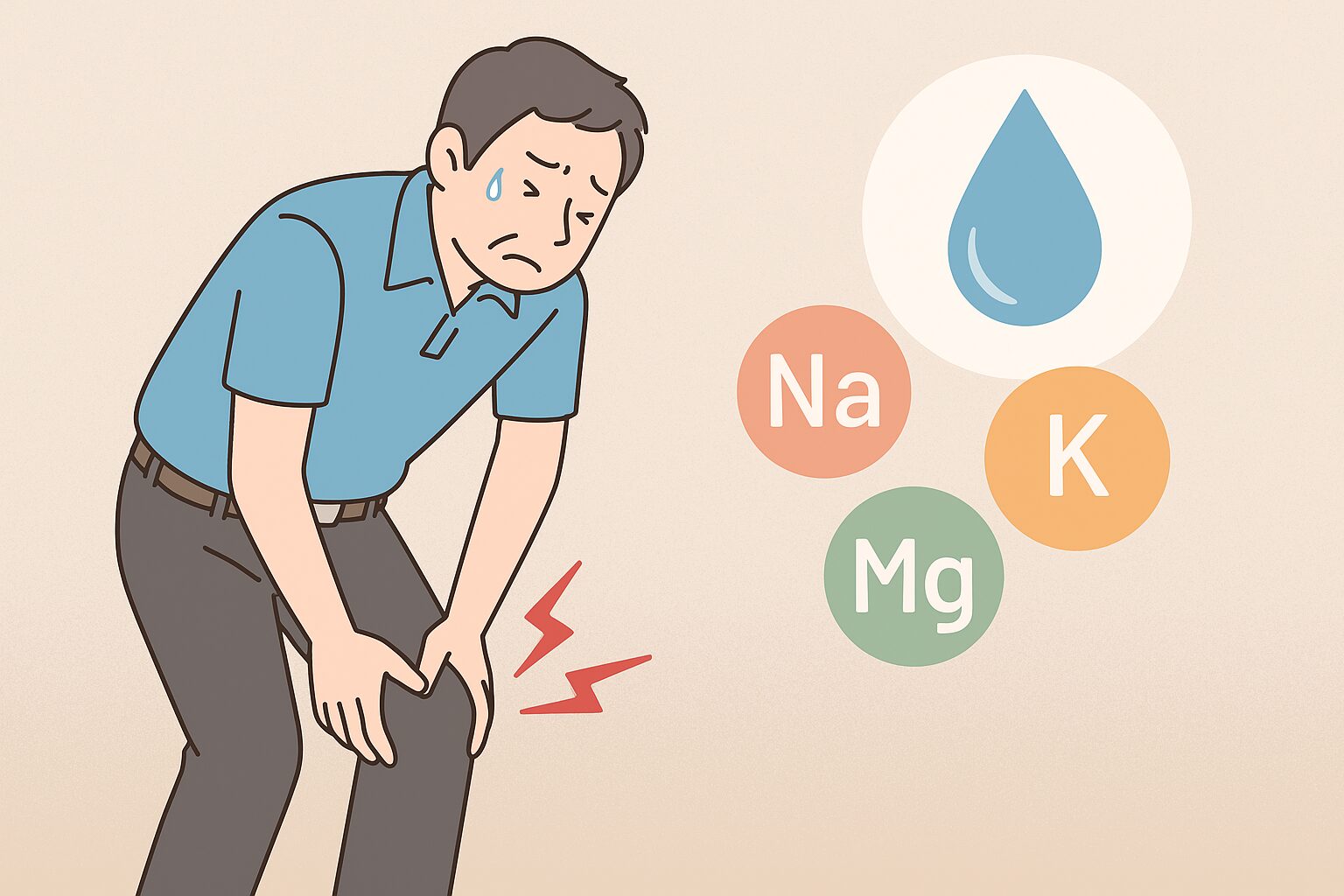

水分・ナトリウム・カリウム・マグネシウムなど電解質バランスの関係

長時間運動・立ち仕事・汗をかいたあとの対策

膝関節そのものの問題(例:変形性膝関節症)概要と痛みの特徴

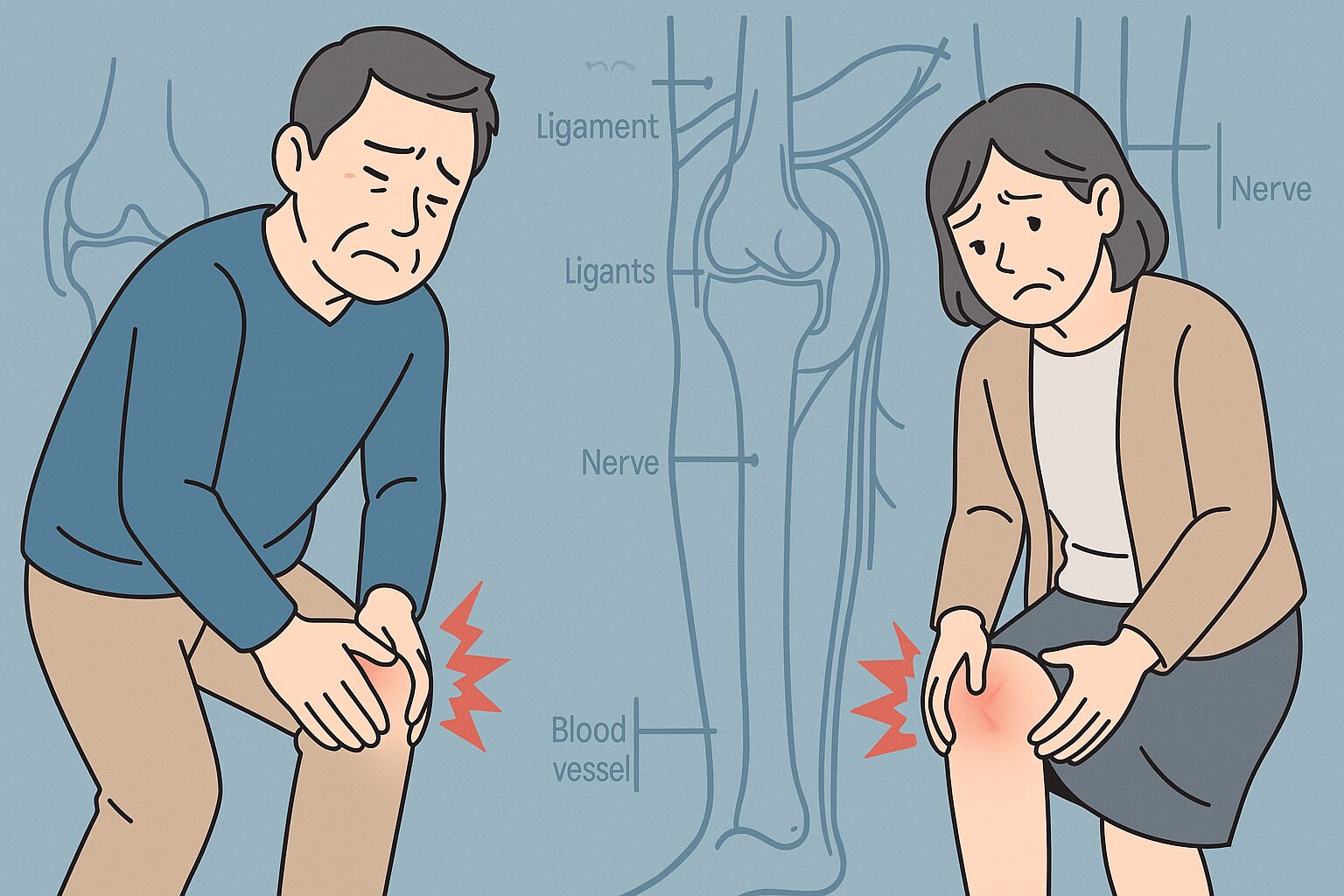

靭帯・半月板・滑液包炎などのチェックポイント(例:鵞足炎)

「つるような痛み」が繰り返す場合に見落としがちな神経・血管などのサイン

膝まわりのストレッチ・筋膜リリースの具体例(太もも裏・ふくらはぎ・膝裏)

水分・ミネラル補給とそのタイミング・方法

日常動作の工夫(立ちっぱなしを避ける/階段・歩き方工夫)

H3:冷え・血行不良を防ぐための工夫(座り姿勢、寝る前ストレッチ等)

痛みが頻発・強く・動けないケースの判断基準

腫れ・熱感・しびれ・水がたまるなど「重大なサイン」

整形外科・専門クリニックでの検査の流れ・どこを診てもらうか

再発を防ぐための「専門家の関わり方」/セルフケアとプロケアの使い分け

「膝がつるような痛み」と聞くと、多くの人は“こむら返り”を思い浮かべるかもしれません。

ただ実際には、膝の関節やその周囲の筋肉が急に強く収縮して「ギュッ」と引っ張られるような違和感を指すことが多いです。

特に太ももの前側(大腿四頭筋)やふくらはぎの筋肉が関係しているケースが多いと言われています(引用元:https://muko-circla.com/symptoms/post-7136/)。

この“つるような”痛みは、一瞬で収まることもあれば、しばらく引きずるように残る場合もあります。

中には、夜間に目が覚めるほど強い張りを感じたり、膝の裏に違和感を覚えたりする人も少なくありません。

こうした症状は一時的な筋肉疲労や水分不足によるものから、関節や靭帯の炎症が背景にあるケースまで幅広いと考えられています(引用元:https://miyahara-jusei.com/?p=7365)。

「ズキッとする」「引っ張られる」「膝の裏がロックしたように動かない」――そんな感覚を訴える人が多いです。

一瞬だけの違和感でも、筋肉の痙攣や血流の滞りが関係していることが多いとされています。

特に長時間の立ち仕事や冷えた環境では、膝まわりの血流が悪くなり、筋肉が収縮しやすくなるとも言われています。

また、軽い脱水やミネラル(ナトリウム・マグネシウム・カリウム)不足も関連する可能性があるようです(引用元:https://athletic.work/blog/causes-of-knee-cramp-pain/)。

膝のつるような痛みは「動き始め」や「同じ姿勢を続けたあと」に起こりやすい傾向があります。

たとえば、長時間のデスクワーク後に立ち上がった瞬間や、睡眠中に寝返りを打ったタイミングで“ピキッ”と感じるケースです。

これは、膝まわりの筋肉が一時的に固まり、急な動きに対応できず反射的に縮むためだと考えられています。

特に冷えや加齢、運動不足が重なると、こうした筋反応が強く出やすいとも言われています。

ふくらはぎに起こる「こむら返り」と似ていますが、膝の場合は関節構造や靭帯の緊張が関係する点が異なります。

単なる筋肉のけいれんではなく、膝関節内や周囲の炎症、滑液の減少などが背景にあることもあるため、

痛みが頻繁に出る場合は一度、整形外科や鍼灸院など専門家に相談するのがおすすめです。

放置してしまうと、歩行バランスが崩れ、慢性的な関節ストレスにつながる恐れもあると言われています。

#膝のつるような痛み #膝の裏がつる #膝関節痛 #筋肉のけいれん #膝セルフケア

「膝がつるような痛み」が出たとき、まず注目したいのが筋肉・ミネラル・水分の3つの要素です。例えば長時間立ちっぱなしだったり、普段あまり使わない筋肉を急に動かしたあとだと、「あれ?なんでこんな感じに?」と感じること、ありませんか?このような状況では筋肉が疲れていたり、張っていたり、水分や必要なミネラルが不足していることがきっかけになっていると言われています。

また、水分が足りないと血流や筋内の代謝が滞りやすく、膝まわりの筋肉が硬くなって“つるような”状態を起こし得るそうです(引用元:https://anika.com/blog/hydration-and-joint-health-why-water-is-your-best-friend/)さらに、ミネラル(ナトリウム・カリウム・マグネシウムなど)が不足すると筋肉がスムーズに伸び縮みできなくなり、痛みを伴う収縮が起こる可能性があるとも言われています(引用元:https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/muscle-cramp/symptoms-causes/syc-20350820)

そのため、膝が「つるような痛み」に見舞われたら、「筋肉が張っていないか」「最近水分をあまり取れていないか」「汗をかいたあとミネラル補給をしていないか」という視点を持つことが大事です。

口語的に言えば、「あ、疲れてるな」「今日は水分足りてないな」「汗かいたからミネラルちゃんとせなあかんな」という感じで、自分の体にちょっと耳を傾けるだけでも違ってきます。

「なんだか膝がぎゅっと張る感じ」「筋肉がキュッと縮んだみたい」――そんな言葉で表現されることが多い膝の“つるような痛み”の背景には、筋肉の緊張や疲労があります。筋疲労がたまると筋線維内で収縮・伸長がうまくいかず、反応として急な収縮(=“つる”)が起きやすいと考えられています(引用元:https://www.myonlineclinic.org/health-library/muscle-spasms-muscle-cramps/ ; 同様に https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/muscle-spasms-muscle-cramps によると、筋肉痙攣や収縮の原因に「筋疲労」「脱水」「電解質異常」が含まれるとされています))。

膝まわりでは、太ももの前側・ふくらはぎ・膝裏の筋肉などが関与しやすく、特に長時間同じ姿勢でいたり、急にしゃがんだり立ち上がったりした場合に「ズキッ」と感じるケースがあります。筋肉のテンションが高いまま無理な動きをしてしまうと、筋膜・筋線維が過度に引っ張られ、それが膝の“つるような痛み”になってあらわれることが多いと言われています。

このような筋肉由来の痛みは、自分でストレッチや緩める動作を取り入れることで対応できるケースもありますが、頻繁に起きる・動きにくさを伴う場合は関節や靭帯も視野に入れた検査を検討すべきだとも言われています。

次に重要なのが、水分と電解質(ナトリウム・カリウム・マグネシウムなど)のバランスです。水分が不足すると、筋肉・関節をスムーズに動かすための“潤滑剤”が減り、筋線維が硬直しやすくなるとされています(引用元:https://www.orthopedicassociates.org/dehydration-and-joint-pain-how-your-hydration-is-affecting-joint-health/)。さらに、電解質のバランスが崩れると、神経・筋肉の伝達が乱れ、“つる”ような収縮や痙攣が起こりやすくなると言われています(引用元:https://www.medicalnewstoday.com/articles/dehydration-cramps/)。たとえば、汗をたくさんかいたあとに水だけをがぶ飲みしてミネラル補給をしていなければ、膝まわりの筋肉が過敏になり、「なんか膝が…」と感じるシーンに繋がることも。

だからこそ、運動後・立ち仕事後・暑い日などは、水だけでなくミネラルも意識することが“膝のつるような痛み”予防のポイントです。

「今日ずっと立ちっぱなしだった」「汗びっしょりで動いたな」という日は、膝まわりに負担がかかりやすく、つるような痛みが出る要因が重なりがちです。そういうときには、以下のような対策がおすすめです。

まず、休憩を挟んで軽く膝・ふくらはぎ・太もも裏を伸ばすストレッチを入れて“筋肉の張り”を和らげましょう。次に、水分補給+ミネラル補給を。例えば、スポーツドリンクやミネラルが含まれる軽食を活用するのもいいです。さらに、動いたあとだけでなく、同じ姿勢を続けた場合にも血流が滞るので、足を少し動かしたり膝を軽く曲げたりして“こわばり”を防ぐことも大切。

これらを実行することで、「あ、明日膝が痛むかな…」という不安を少しでも減らせると言われています。

もしそれでも「膝がつるような痛み」が頻発したり、歩きにくくなったりしたら、専門家のチェックも視野に入れておきましょう。

#膝のつるような痛み #電解質バランス #筋肉の疲労 #水分補給 #膝セルフケア

「膝がつるような痛み」がたびたび起こったり、いつまでも違和感が抜けなかったりする場合には、筋肉だけでなく、関節そのもの・靭帯・神経・血管などの構造に目を向ける必要があると言われています。例えば、変形性膝関節症(略称 OA)は、膝関節を構成する軟骨や骨が長年の負荷によって少しずつ変化し、「膝まわりがガチッと固まる」「曲げ伸ばしがカクカクする」といった症状が出やすいと言われています。オムロンヘルスケア+2オムロンヘルスケア+2

また、靭帯・半月板・滑液包といった膝のサポート構造が損なわれると、突然の“つるような痛み”ではなく、「ズーンとした痛み」「重くて動かしづらさ」などの背景があることも指摘されています。さらに、神経・血管系の圧迫や循環不良が絡んでくると、「単なる筋肉のけいれんかな?」と思っていたものが、じつは見落とせないサインになっていることもあるとされています。

「膝の関節そのものが原因かも?」と思うとき第一に考えたいのが変形性膝関節症です。これは、年齢とともに軟骨がすり減り、関節裂隙が狭くなるなどの変化が起き、膝に負荷がかかりやすくなる病態と言われています。オムロンヘルスケア+1 痛みとしては、まず「歩き出し」や「長時間歩いたあと」「階段の昇り降り」で違和感が出ることが多く、進行すると膝を曲げ伸ばししたときにギシギシ/パキパキ音がする、動き出しにこわばりを感じるなどの特徴があります。こうした特徴は、単なる筋肉のけいれんとは少し異なり、関節構造の変化が背景にあるとされています。だからこそ、膝が「つるような痛み」だけで終わらず、なんとなく毎回感じる・動かしづらさも出るという場合には、この関節の問題も視野に入れることが“早めの対応”につながると言われています。

膝の“つるような痛み”を繰り返す中で、靭帯・半月板・滑液包(クッション的役割を果たす袋状の構造)といったサポート組織が関与しているケースも少なくありません。たとえば、鵞足炎(がそくえん)は、膝の内側下方にある“鵞足”と呼ばれる腱付着部+滑液包が繰り返しの摩擦や負荷で炎症になる病態です。札幌スポーツクリニック|札幌市中央区の整形外科・内科・リハビリ科+2オクノクリニック+2 症状としては、「膝の内側下あたりにピンとくる痛み」「しゃがんだとき・階段を下るときに引っかかる感じ」「押すと痛む」などが見られます。膝の動きを支える靭帯や半月板が損傷または摩耗していると、「ただ膝がつった」感覚というより、「膝が抜けそう」「グラッとくる」「動きが止まる」といった感覚に変わりやすいとされ、チェックすべきポイントとして挙げられています。

最後に、「つるような痛み」が頻発したり、長引いたりする場合には、神経・血管系のトラブルも疑っておきたいものです。例えば、膝のまわりの血流が悪くなったり、神経が圧迫されたりすると、「ピリッ」「ジーン」「走るような痛み」が出ることもあり、“つった”と思っていたにしては違和感がずっと残ることがあります。こうした背景があると、筋肉や関節だけを見ていても解決に結びつかないことがあると言われています。膝に「しびれ」「冷え」「青黒くなる」「動くと痛むが休むとひどくなる」などがプラスされている場合には、専門家に早めに相談する視点を持つことが大切です。

#膝のつるような痛み #変形性膝関節症 #鵞足炎 #膝靭帯トラブル #膝の神経血管サイン

「膝がつるような痛み」が出たとき、自宅でちょこっとできるケアや習慣の見直しが意外と効くことが多いと言われています。例えば、「あ、今日は膝がやや張ってるな」「長時間立ちっぱなしだったな」と感じたら、少し足を伸ばしたり、水分とミネラルを補給したり、動き方を工夫したりすることで、痛みが出づらくなる可能性があります。生活の中に取り入れやすいアクションを習慣化することで、膝まわりの負担が和らぐという報告もあります。引用元:「簡単セルフケアで膝の痛みを予防・改善!今日からできる体操もご紹介」より。 Starter Kit+2足立慶友整形外科+2

「じゃあ、何をすればいいの?」と感じる方のために、膝まわりの筋肉を伸ばすストレッチを会話形式でご紹介します。

「ねえ、太もも裏が張ってる気がするんだけど…」

「それなら床や椅子を使って、片足を前に伸ばして、かかとを床につけてつま先を立ててみて。背筋を伸ばして、ゆっくり体を前に倒すとふくらはぎ~膝裏~太もも裏に心地よい伸びが出るはず。15秒×2回くらいから始めてみてね。」(引用元: https://alinamin.jp/tired/stretch_02.html ) アリナミン+2〖公式〗ひざ関節症クリニック|変形性膝関節症に再生医療を|医療法人社団活寿会+2

こんなふうに、立ったまま、椅子に座ったまま、寝る前に、とりあえず “軽く伸ばす” 動きを加えるだけでも、膝を「つるような痛み」から守る一歩になると言われています。

「運動したから水飲まなきゃ」「でもミネラルも不足してる感じが…」という人も多いのでは?実は、膝関節の軟骨・筋肉・血液循環には水分とミネラル(ナトリウム・カリウム・マグネシウムなど)が深く関わっていると言われています。例えば、軟骨の弾力性を維持するのに水分が必要という考え方があります。引用元: 「膝痛と水の関係性」より。 いたわり整骨院+1

具体的には、長時間動いたあと・立ちっぱなし状態・汗をかいた後には「水+ミネラル入り飲料」などを意識してみると良いかもしれません。「水だけ」で終わらせず、「ミネラルも補う」ことがポイントだと言われています。こうした簡単な習慣が、膝の“つるような痛み”予防につながる可能性が高いです。

「動き方を変えるなんて大袈裟じゃない?」と思うかもしれませんが、実際にはちょっとした習慣チェンジが効果的と言われています。例えば、長時間立ちっぱなしでいると、膝まわりの筋肉がずっと緊張し続けて、血流が悪くなることで“つるような痛み”が起こりやすくなるようです。そこで、1時間おきに軽く足を動かす、階段を使う時はゆっくり踏み出す、歩く時に膝を少し伸ばしきるクセをつけるなどが有効です。

実際に、膝の痛みを予防する運動に「脚を伸ばして座り、背筋を伸ばして体を前に倒す」など、動作を丁寧にするプログラムも紹介されています。引用元: https://www.ehiza.jp/ja/exercise.html えひざ

こうした“日常動作のひと工夫”をストレスなく習慣化できると、膝のつるような痛みを感じる回数が減る可能性があります。

冷えや血行不良が膝のトラブルに関わるという話、聞いたことありますか?じつは、血流が悪くなると筋肉が硬くなりやすく、「つるような痛み」の引き金になることがあると言われています。例えば、長時間椅子に座ったまま足を組み続ける、寝る前に膝まわりをほぐさずそのまま眠る、というような習慣が積み重なると、翌朝膝に張りを感じる…というケースもあります。

そこでおすすめなのが「足首を回す」「ふくらはぎを軽くたたく」「寝る前に膝を曲げ伸ばしして筋膜をほぐす」などのセルフケア。こういう“ひと手間”が、実は膝のつるような痛みを防ぐための鍵になると言われています。

日常の最後に“膝まわりを緩める時間”を設けることで、翌日の動きが楽になるかもしれません。

#膝のつるような痛み #膝セルフケア #水分ミネラル補給 #膝ストレッチ #日常動作改善

「膝がつるような痛み」が何度も出る、長引くと感じたら、放置せずに受診を検討したほうがいいと言われています。軽い張りや一過性の痛みなら様子を見ることもできますが、症状の強さ・頻度・日常への影響などが増してくると、関節・靭帯・神経・血管などに構造的なトラブルが潜んでいる可能性が高まるためです(引用元:https://clinic.adachikeiyu.com/7237)また、痛みが数週間続く・歩きづらい・階段がつらいなど、日常生活の質(QOL)に影響するような変化が出てくると、専門医での検査を受けることが「遅れないための賢い一歩」と言われています(引用元:https://fukuoka-seikei.net/column/2685)

ここでは、どんなサインが「早めの来院検討」につながるかを、具体的に見ていきましょう。

「昨日は何ともなかったのに、今日は膝がギュッとつったような痛みで動けなかった」という経験、ありませんか?こうした頻発する痛みや、痛みの強さで歩行・立ち上がり・階段昇降がつらくなっているときは、自己判断だけで済ませるのは危険と言われています(引用元:https://knee-cell.com/column/5-signs-your-knee-pain-needs-medical-attention)たとえば、いつもは大丈夫な動作が急に辛くなった、痛みで動くのをためらう、痛みが一晩経っても引かない…というようなケースでは、膝まわりの筋肉以外の構造(関節・靭帯など)が関与している可能性があります。こうしたときには「このくらいかな?」と軽く見ず、「専門家の目でチェックを受けたほうが安心」と言われています。

膝に腫れが出ていたり、触ると熱を持っていたり、水がたまって“ぱんぱん”に見えるような状態は、炎症・出血・関節液の貯留など、内部で何か起きている可能性が高いと言われています(引用元:https://seikei-mori.com/blog/post-89)また、「しびれ」や「足先の感覚が鈍い」「膝を曲げ伸ばししたときにギクッとずれた感じがする」「歩いている途中に“ガクッ”と膝が抜けそうになる」など、神経・血管・靭帯のトラブルが背景にあるサインとして注目されています(引用元:https://knee-cell.com/column/5-signs-your-knee-pain-needs-medical-attention)こういった「見える/触れる」サインが出ているときは、セルフケアだけでは対応しづらい状況と言われています。

「どこに行けばいいの?」と思ったとき、多くの場合は 日本整形外科学会 認定の整形外科での受診がおすすめと言われています(引用元:https://fukuoka-seikei.net/column/2685)問診・視診・触診から始まり、必要に応じてレントゲン・MRI・超音波(エコー)検査・関節液検査などが実施される流れです(引用元:https://clinic.adachikeiyu.com/8882)来院時には「いつ・どんな動きで・どれくらい痛んだか」「膝以外に気になる症状(しびれ・腫れ・熱感)」「過去の膝のケガ・手術歴」などを整理しておくと、スムーズに話が進むと言われています。

膝の“つるような痛み”が一度出たあと、「自分でもケアしておけば大丈夫だろう」とセルフケアだけで終わらせるのは少し危険と言われています。なぜなら、原因を自分だけで特定できないケースがあるからです。専門家に一度見てもらうことで、「関節の角度・筋力のバランス・歩き方」などの視点から適切なアドバイスが得られ、セルフケアとの組み合わせで再発リスクを下げられるという報告もあります(引用元:https://clinic.adachikeiyu.com/7237)つまり、「ちょっとおかしいな」と思ったときにプロケアを取り入れ、「普段はセルフケアで維持」というバランスが、膝の健康を保つうえで現実的かつ実践的な方法だと言われています。

#膝のつるような痛み #膝痛サイン #整形外科受診目安 #膝の腫れ熱感 #膝再発予防