- 営業時間9:00 〜12:00/ 14:00〜19:30

- 最終受付時間19:00

- 定休日木・日・祝

兵庫県姫路市別所町北宿1046−3

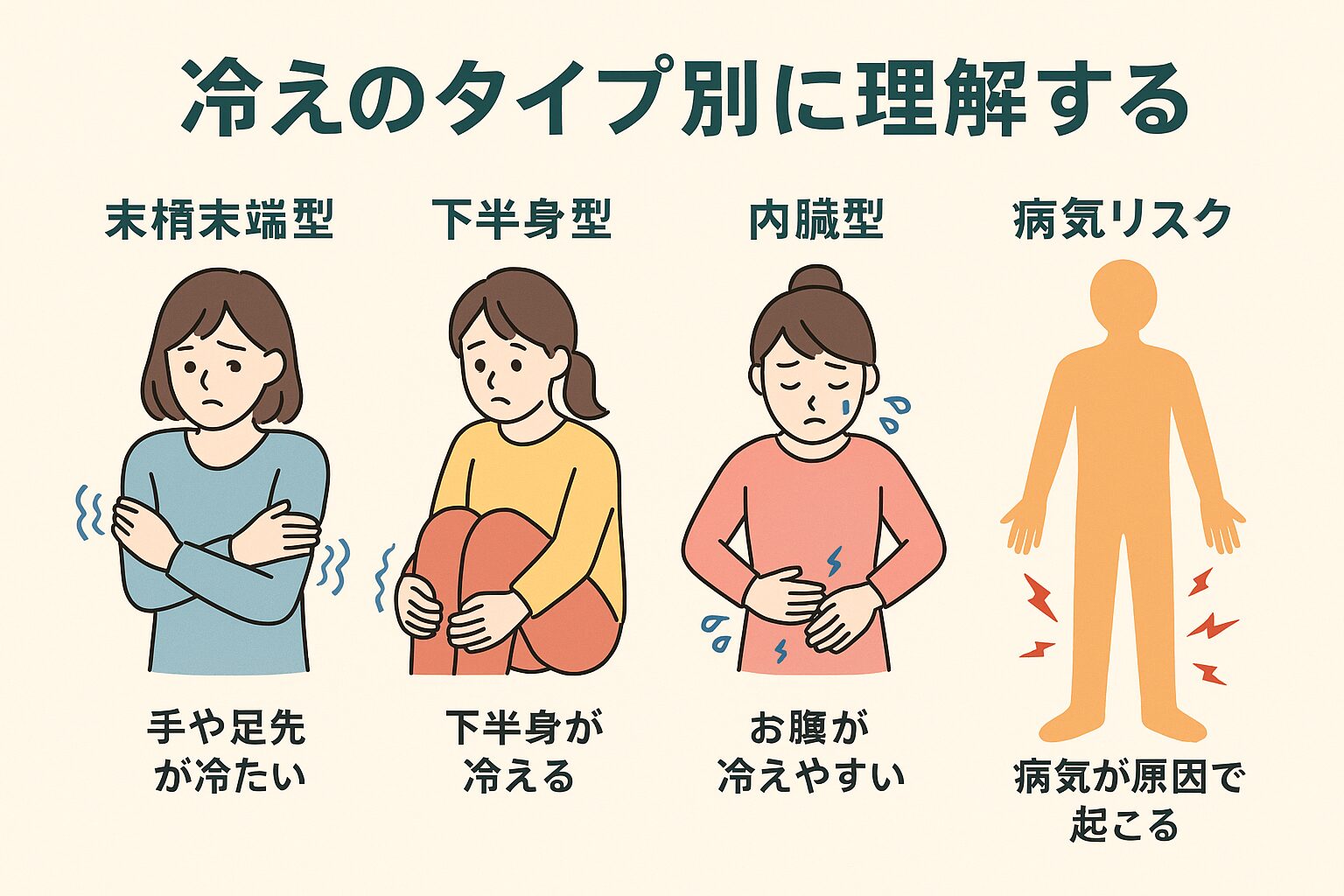

末梢末端型・下半身型・内臓型・病気リスク(レイノー症候群、神経障害、糖尿病など)

おでこと手足の甲の温度差(約3度以上で冷え性の可能性)血色やしびれ、季節性などのチェックポイント(自律神経や病気リスクの判断材料)

運動(筋トレ・ウォーキング)/温活(入浴・三首を温める)/バランスの良い食事・温める食材(生姜など)

ストレスや不規則な生活で冷える人へのアドバイス:深呼吸、アロマ、ハーブティー、規則正しい生活リズム

手足の色の変化、しびれ、感覚鈍麻、痛み、睡眠障害、生活への支障などがある場合は専門医へ

手先や足先が冷たくなりやすいタイプは、血流が末端まで十分に行き届かないことが要因と考えられています。特にデスクワークや長時間の同じ姿勢が続くと血流が滞りやすく、その結果として冷えを感じるケースが多いと言われています(引用元:https://athletic.work/blog/causes-and-solutions-for-cold-hand-and-feet/)。

腰から下、特に足全体が冷える人は「下半身型」の冷えにあたります。長時間の座り仕事や運動不足によって下半身の血流が悪化しやすい傾向があるとされており、女性に多く見られるパターンとも言われています(引用元:https://www.tsumura.co.jp/brand/kampo-communication/kampo-blog/019.html)。

手足は温かいのにお腹や腰回りだけが冷えてしまう場合は「内臓型」の可能性があります。自律神経の乱れやストレス、または胃腸の働きが低下していることと関連していると言われています。特に体の内側が冷えるため、気づきにくいのが特徴です(引用元:https://www.taisho-kenko.com/column/109/)。

冷えが生活習慣や体質によるものではなく、病気に関わる場合もあります。例えば「レイノー症候群」や糖尿病による末梢神経障害、自律神経のトラブルが原因になることがあると言われています。単なる冷えと自己判断せず、強いしびれや色の変化があるときは専門機関での検査がすすめられています(引用元:https://fuelcells.org/topics/53103/)。

#手足が冷たい

#冷え性の原因

#タイプ別冷え

#自律神経と冷え

#血流改善

手や足の冷えは、人によって原因やタイプが異なると言われています。自分の体の状態を理解するには、まず簡単なセルフチェックを行うことが大切です。例えば「おでこと手足の甲の温度差が3度以上あると冷え性の可能性がある」とされており(引用元:https://yokohama-kekkan.com/%E5%86%B7%E3%81%88%E6%80%A7%E5%A4%96%E6%9D%A5)、実際に触れてみて冷たさを感じるかどうかを確認するのも一つの方法だと言われています。

冷え性のサインとして「手足の色が白っぽい、または青紫がかっている」といった変化が現れることがあるとされています。また、手足にしびれを感じたり感覚が鈍くなる場合は、血流や神経の影響が関与している可能性もあると言われています(引用元:https://fuelcells.org/topics/53103/)。こうした症状は一時的なものではなく、慢性的に続くかどうかを見極めることが重要です。

「冬場だけ手足が冷たい」のか「一年を通して冷えが続く」のかによっても背景が違うとされています。季節的な冷えであれば環境要因が大きいと考えられますが、通年で起こる場合は自律神経やホルモンバランスが関わっているとも言われています(引用元:https://step-kisarazu.com/blog/%E8%B6%B3%E3%81%8C%E5%86%B7%E3%81%88%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%AF%E7%97%85%E6%B0%97%E3%81%AE%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%B3%EF%BC%9F%E8%A6%8B%E9%80%83%E3%81%9B%E3%81%AA%E3%81%84%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E3%81%A8.html)。生活習慣や睡眠、ストレス状況を一緒に振り返ることで、自分の冷えの傾向がより明確になるとも考えられています。

セルフチェックはあくまで目安であり、強い冷えやしびれ、色の変化などが見られる場合には、体のサインを見逃さないことが大切だと言われています。冷えが続くからといってすぐに大きな病気と結びつける必要はありませんが、無理に我慢せず必要に応じて専門家に相談することがすすめられています。

#冷え性セルフチェック

#手足が冷たい

#自律神経と冷え

#生活習慣の見直し

#血流と体のサイン

手や足が冷たいと感じるとき、体の巡りが滞っていることが関係していると言われています。軽いウォーキングやストレッチ、スクワットなどの筋肉を使う運動は血流を促すと考えられており、特にふくらはぎを動かすことがポイントだと紹介されています(引用元:https://athletic.work/blog/causes-and-solutions-for-cold-hand-and-feet/)。日常生活の中でエレベーターではなく階段を使うなど、小さな工夫が冷え対策につながるとも言われています。

お風呂にゆっくり浸かることで、体全体の血行が整いやすいとされています。特に「首・手首・足首」の三首を温めると効率よく体が温まりやすいとも言われています(引用元:https://www.taisho-kenko.com/column/109/)。シャワーだけで済ませず湯船でリラックスすることが、自律神経の安定にもつながると考えられています。

体を内側から温める食材を取り入れることも冷え対策の一つとされています。例えば生姜や根菜類は体を温める効果が期待できると紹介されており、冷たい飲み物より常温や温かい飲み物を選ぶことがすすめられています(引用元:https://yokohama-kekkan.com/%E5%86%B7%E3%81%88%E6%80%A7%E5%A4%96%E6%9D%A5)。

不規則な睡眠やストレスは自律神経を乱す要因になると言われています。規則正しい生活を心がけ、深呼吸や軽い瞑想を取り入れることで副交感神経が優位になり、リラックスしやすくなるとも考えられています。冷え対策は体を温めることだけでなく、心の緊張を和らげることも大切だとされています。

#血流アップ

#生活習慣の改善

#自律神経ケア

#冷え性対策

#温活ライフ

精神的な緊張やストレスが続くと、自律神経のバランスが乱れて交感神経が優位になり、血管が収縮して血流が悪くなると言われています。その結果、手や足が冷たくなりやすい状態が起こると考えられています(引用元:https://fuelcells.org/topics/53103/)。「冷えを改善するには体を温めるだけでなく、心を落ち着けることも大切」と紹介されることが多いです。

緊張を感じやすい人には、日常生活の中で深呼吸を意識することがすすめられています。呼吸を整えることで副交感神経が働きやすくなり、リラックス状態に入りやすいと考えられています。また、首や肩を軽く回すストレッチも血流を促し、体の緊張を和らげるサポートになると言われています(引用元:https://athletic.work/blog/causes-and-solutions-for-cold-hand-and-feet/)。

香りや飲み物で心を落ち着ける方法も有効とされています。ラベンダーやカモミールなどのアロマはリラックス効果があるとされ、ハーブティーを温かくして飲むことで体を内側から温めると同時に気持ちも和らぐと言われています(引用元:https://www.taisho-kenko.com/column/109/)。こうした習慣は、無理なく続けやすい点も魅力です。

お気に入りの音楽を聴いたり、ぬるめのお湯にゆっくり浸かることで副交感神経が優位になりやすいと紹介されています。特に入浴は体を温める効果と同時にリラックス作用があるため、緊張から冷えに悩むタイプの人にとって取り入れやすいケア方法だと考えられています。

#冷えとストレス

#自律神経ケア

#緊張タイプの冷え性

#リラックス習慣

#セルフケア方法

手や足の冷えは多くの場合、生活習慣や体質に由来すると言われています。しかし中には病気が背景にあるケースもあると紹介されています。例えば血管や神経のトラブルが原因で冷えを感じる場合があり、放置すると別の不調につながることもあると考えられています(引用元:https://fuelcells.org/topics/53103/)。

「冷たいだけだから大丈夫」と思っていても、手足の色が白や青紫に変わったり、しびれや感覚の鈍さが伴う場合は注意が必要とされています。こうした症状はレイノー症候群や末梢血管の異常に関連していることがあると言われています(引用元:https://yokohama-kekkan.com/%E5%86%B7%E3%81%88%E6%80%A7%E5%A4%96%E6%9D%A5)。

冷えに加えて「強い痛み」「夜眠れないほどの違和感」「歩行が困難になる」などの症状が続く場合は、単なる冷え性では説明できない可能性があると紹介されています。こうしたケースでは生活の質が下がりやすく、医療機関での検査がすすめられていると言われています(引用元:https://www.tsumura.co.jp/brand/kampo-communication/kampo-blog/019.html)。

セルフケアや生活習慣の改善を続けても冷えが良くならない場合、または急に症状が悪化した場合には専門機関に相談することがすすめられています。冷えを軽く考えすぎず、体からのサインとして受け止めることが大切だと考えられています。

#冷えと病気の関係

#病院受診の目安

#手足のしびれ

#血流と健康

#冷え性セルフチェック