1.坐骨結節とは何か ― 解剖と機能から理解する痛みの土台

坐骨結節の位置・周囲構造(ハムストリングス、滑液包、神経など)

正常な状態と、痛みが出るしくみ(圧迫・過張・摩擦など)

よくある誤解:坐骨結節痛 vs 坐骨神経痛・梨状筋症候群などの違い

2.坐骨結節の痛みの主な原因パターン

ハムストリングスの付着部炎(炎症・腱の過緊張)

滑液包炎(坐骨滑液包の問題)

長時間の座位・硬い椅子・姿勢不良による持続的圧迫

転倒・強い衝撃による外傷・組織損傷(腱・靱帯など)

神経の癒着や関連する神経痛の可能性(坐骨神経・近隣神経)

その他:筋力低下・柔軟性不足・年齢による組織変化

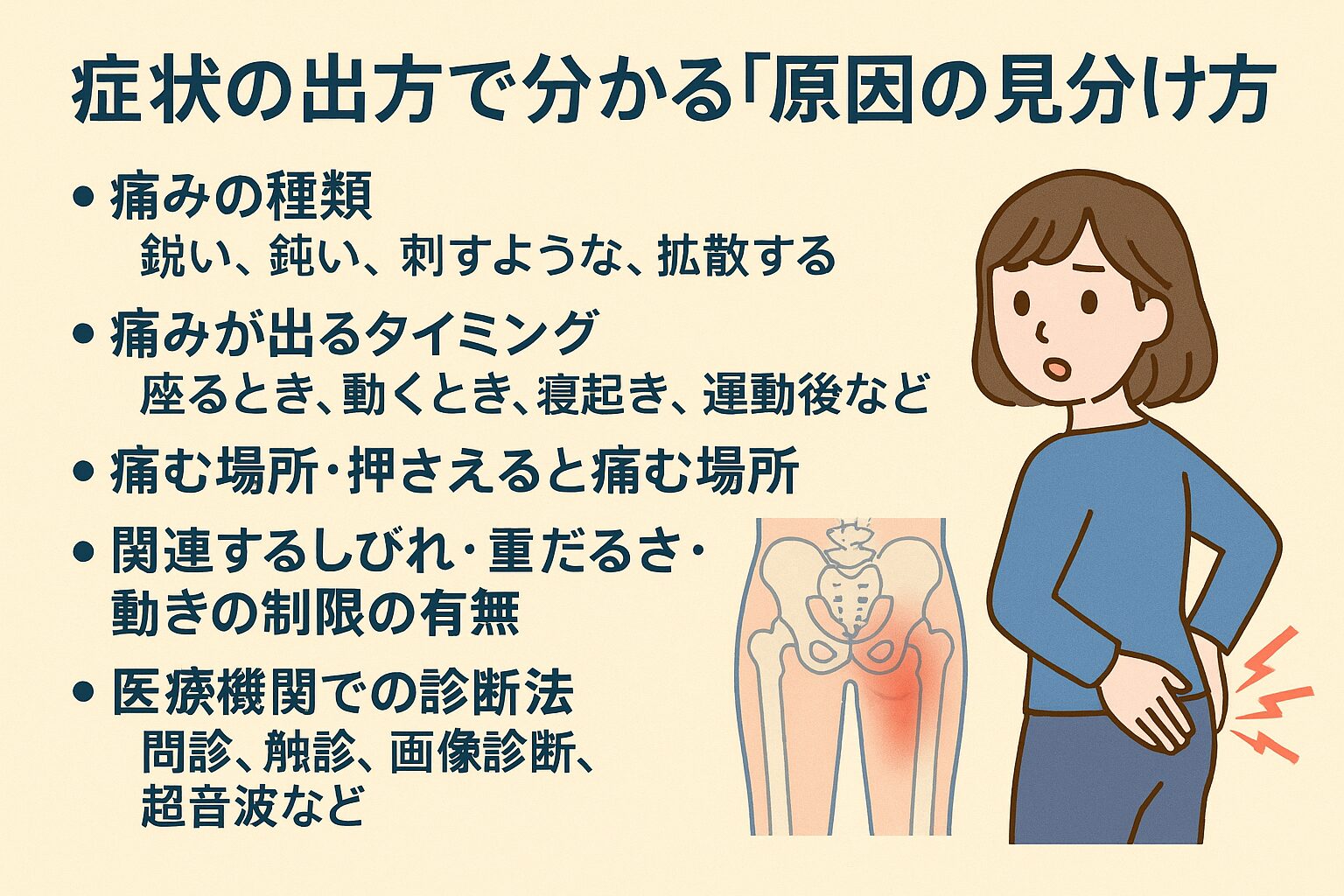

3.症状の出方で分かる「原因の見分け方」

痛みの種類(鋭い・鈍い・刺すような・拡散する)

痛みが出るタイミング(座るとき・動くとき・寝起き・運動後など)

痛む場所・押さえると痛む場所

関連するしびれ・重だるさ・動きの制限の有無

医療機関での診断法(問診・触診・画像診断・超音波など)

4.対策と改善方法 ― 日常でできるセルフケアから専門治療まで

日常生活での工夫(座り方・椅子選び・骨盤の立て方・頻繁な休憩)

ストレッチ・柔軟性改善(ハムストリングス・臀部など)

筋力強化・バランス改善(筋トレ・体幹・臀筋など)

熱・冷やすケア・マッサージ・フォームローラーなどソフトなケア

専門的治療オプション(理学療法・注射療法・外科的介入が必要なケース)

5.予防と再発防止のために押さえておきたいこと

長期的な姿勢習慣の見直し(イス・デスク環境)

運動前のウォームアップ/クールダウンの重要性

適切な運動量・休息のバランス

日常で継続しやすいストレッチ・ケアの習慣化方法

どんなときに医師・専門家に相談すべきかのサイン

1.坐骨結節とは何か ― 解剖と機能から理解する痛みの土台

2.坐骨結節の痛みの主な原因パターン

ハムストリングスの付着部炎(炎症・腱の過緊張)

坐骨結節に直接付着するハムストリングスは、走る・しゃがむなどの動作で強く引っ張られることがあります。繰り返し負荷がかかると腱に炎症が起こりやすく、違和感や鋭い痛みを感じるケースがあると言われています。特にスポーツを行う人や急に体を動かした人に見られることが多いです。

滑液包炎(坐骨滑液包の問題)

坐骨結節周囲には摩擦を和らげる滑液包があり、長時間の圧迫や姿勢不良によって炎症が生じることがあります。お尻の奥が腫れぼったく感じたり、座った際に痛みが強くなる場合は滑液包炎が関与している可能性があるとされています。

長時間の座位・硬い椅子・姿勢不良による持続的圧迫

デスクワークや長距離移動で同じ姿勢を取り続けると、坐骨結節に持続的な圧力がかかります。硬い椅子や浅く座る姿勢は特に負担となり、痛みを感じやすい傾向があると指摘されています。日常生活で多くの人が経験する典型的な要因のひとつです。

転倒・強い衝撃による外傷・組織損傷(腱・靱帯など)

転倒やスポーツ時の衝突など、直接的な衝撃によって腱や靱帯が損傷する場合があります。打撲に似た急な痛みが出たり、動かすときに違和感が続くといった症状がみられると考えられています。

神経の癒着や関連する神経痛の可能性(坐骨神経・近隣神経)

周囲の筋肉や組織が硬くなることで神経が圧迫されると、坐骨結節周囲の痛みだけでなく太ももやふくらはぎにしびれを伴う場合があります。坐骨神経痛や梨状筋症候群と混同されることもあり、原因を見極めるためには注意が必要とされています。

その他:筋力低下・柔軟性不足・年齢による組織変化

運動不足や加齢に伴い、筋肉や腱の柔軟性が低下すると坐骨結節への負担が増えることがあるそうです。小さな負担でも痛みにつながるケースがあり、日常的なケアの重要性が示唆されています。

引用元:

#坐骨結節痛 #ハムストリングス炎症 #滑液包炎 #長時間座位の負担 #坐骨神経痛との違い

3.症状の出方で分かる「原因の見分け方」

4.対策と改善方法 ― 日常でできるセルフケアから専門的な検査まで

5.予防と再発防止のために押さえておきたいこと

この記事をシェアする

関連記事