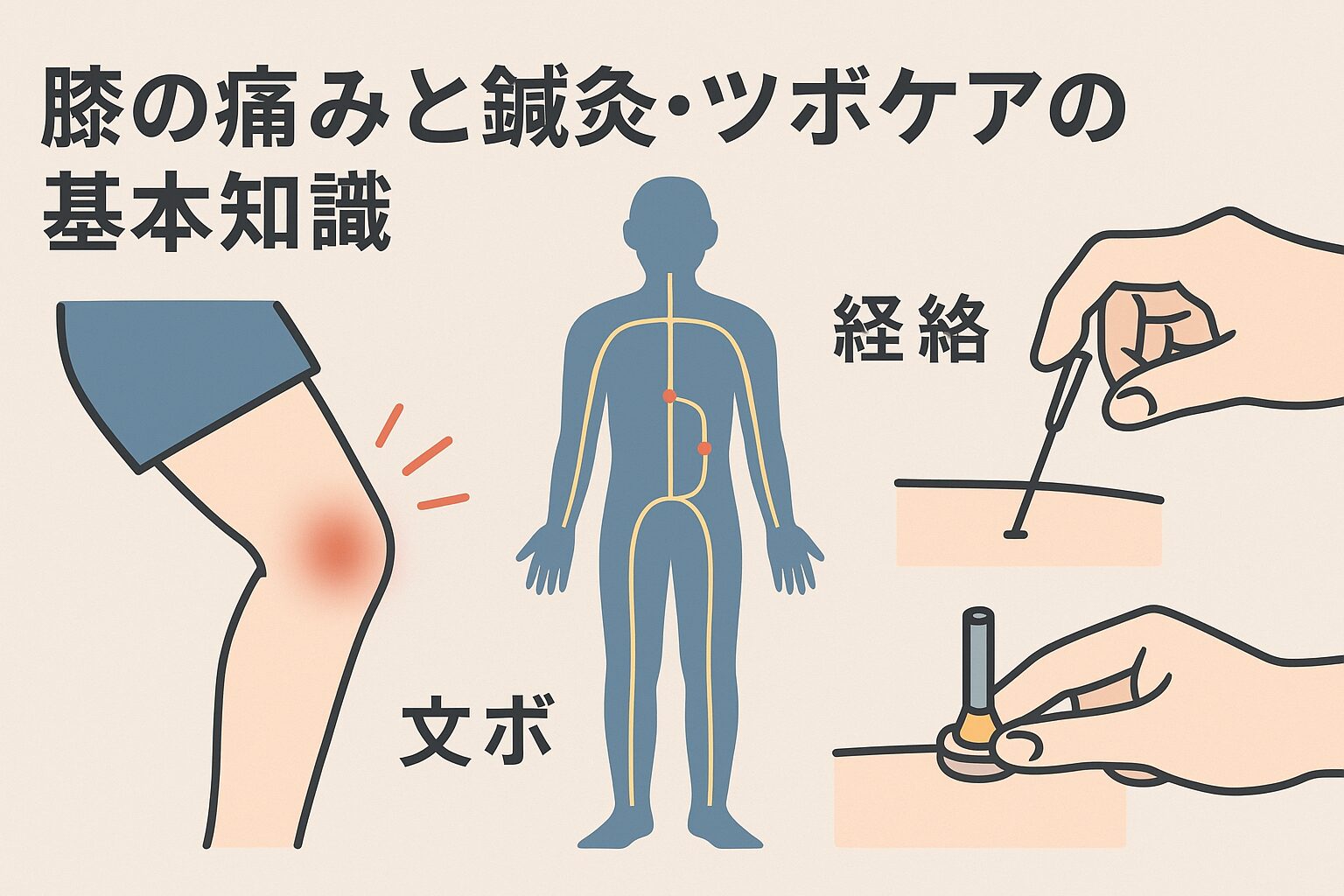

1.膝の痛みと鍼灸・ツボケアの基本知識

膝痛が起こるメカニズム(関節・血流・筋膜・軟骨)

東洋医学・鍼灸・ツボの捉え方(経絡・経穴・気・血)

鍼灸(はり・おきゅう)とツボ刺激の違い・メリット・注意点

2.膝痛に効く代表的なツボとその位置・押し方

内膝眼/外膝眼(膝蓋骨下のくぼみ)

梁丘(膝蓋骨上端外側より指3本分上)

血海・委中・陽陵泉・足三里など(症状別)

鍼灸・お灸・手で押す3つの刺激方法とそれぞれの注意点

3.症状別セルフケアのポイント&活用タイミング

階段・立ち上がりで痛む/曲げると痛む・膝裏のだるさ etc.

「いつ・誰が・どこで・どのくらい」使えばいいか(頻度・強さ)

日常生活での補助ケア(ストレッチ・温め・冷やし・体重管理)

4.鍼灸院・整骨院を活用する“受診の目安”と施術内容

セルフケアで改善しない・痛みが強い・腫れ・熱感・変形ありの警戒サイン

鍼灸院で行う典型的な治療(ツボ選穴・鍼・電気鍼・お灸)

整形外科・整骨・鍼灸の使い分け・保険適用の可能性

5.再発予防・長期維持のための習慣とツボケア継続のコツ

膝に負担をかけない歩き方・靴選び・姿勢・体重管理

ツボ刺激を習慣化するための工夫(タイミング・記録・目安)

よくある質問Q&A(鍼は痛い?お灸は熱い?安全?/ツボ刺激だけで良い?)

1.膝の痛みと鍼灸・ツボケアの基本知識

膝痛が起こるメカニズム(関節・血流・筋膜・軟骨)

「膝の痛み」と一言でいっても、その背景は人によってさまざまです。関節のすり減りや軟骨の変化だけでなく、筋膜のこわばりや血流の滞りが関係していることもあると言われています。特に長時間の立ち仕事や冷え、運動不足などが重なると、膝まわりの筋肉が硬くなり、結果として関節に負担がかかるケースも少なくありません。

鍼灸では、こうした“循環の滞り”や“筋肉の緊張”を整えることを目的に、膝まわりのツボを使った施術を行うことがあります。痛みの箇所だけでなく、太ももやふくらはぎなど“つながり”のある経絡も意識してケアする点が特徴です。

引用元:https://www.healthcare.omron.co.jp/pain-with/knee-pain/increase-blood-flow/

東洋医学・鍼灸・ツボの捉え方(経絡・経穴・気・血)

東洋医学では、人の体を「気(エネルギー)」「血(血液)」「水(体液)」の流れでとらえています。これらがスムーズにめぐることで、体は本来のバランスを保つと考えられています。

ツボ(経穴)は、この流れを整える“調整ポイント”のような存在です。特に膝の痛みには、膝の外側や内側、太もも、すねなどにある「経絡上のツボ」を刺激することで、気血の流れを促すとされています。

実際に臨床現場でも、膝の痛みや重だるさに対して、足三里・陰陵泉・梁丘などのツボを組み合わせて施術するケースが多いようです。これらは膝関節まわりの血行を助け、筋肉をゆるめるサポートが期待できると言われています。

引用元:https://acumoxa.jp/kneejoint.html

鍼灸(はり・おきゅう)とツボ刺激の違い・メリット・注意点

「ツボ押し」と「鍼灸」は、どちらも体に刺激を与えてバランスを整える手法ですが、そのアプローチには違いがあります。ツボ押しは自分で簡単にでき、日常的なセルフケアとして取り入れやすい一方で、刺激の深さや角度には限界があります。

鍼灸(はり・おきゅう)は、より深い層に働きかけることで筋肉や神経の反応を引き出し、体の内側から整える目的で行われることが多いようです。ただし、体質や症状によって合う・合わないがあるため、専門家のもとで相談しながら進めることが大切です。

また、熱を使うお灸は心地よい温かさが理想で、熱すぎる刺激は逆効果になる場合もあります。安全性を重視しながら、適度な刺激を意識することがポイントです。

引用元:https://harenohi-seikotsu.com

#膝の痛み #鍼灸 #ツボケア #セルフケア #経絡

2.膝痛に効く代表的なツボとその位置・押し方

内膝眼/外膝眼(膝蓋骨下のくぼみ)

「膝の痛み 鍼灸 ツボ」と検索する方の多くが最初に注目するのが、内膝眼(ないしつがん)と外膝眼(がいしつがん)です。膝のお皿(膝蓋骨)のすぐ下、内側と外側のくぼみにあるこの2つのツボは、膝の炎症や違和感のケアに使われることが多いと言われています。

指先で軽く押すと少しズーンと響くような感覚がある場所が目安で、息を吐きながら3〜5秒かけてゆっくり押すのがコツです。温かい手で行うと血流も促されやすく、より心地よく感じるでしょう。鍼灸院ではこのツボに軽い刺激を与え、筋肉の緊張を和らげる施術を行うこともあります。

引用元:https://harenohi-seikotsu.com

梁丘(膝蓋骨上端外側より指3本分上)

次に紹介する「梁丘(りょうきゅう)」は、太ももの前外側に位置するツボで、膝を曲げたときに盛り上がる筋肉(大腿直筋)の外側にあります。膝の上の外側から指3本分ほど上を押すと、少し痛気持ちいい場所が見つかるはずです。

このツボは、特に階段の上り下りや立ち上がり時に痛みを感じる人に使われることが多いようです。太ももの筋肉がこわばっていると膝に余分な負担がかかりやすく、梁丘を刺激して筋肉の柔軟性を引き出すと良いとされています。お風呂上がりなど体が温まっているタイミングで、3回程度に分けて優しく押すのがおすすめです。

引用元:https://ashiuraya.com

血海・委中・陽陵泉・足三里など(症状別)

膝痛のタイプによって、効果的なツボは少し変わります。

-

血海(けっかい):太ももの内側、膝の少し上にあり、女性の冷えやむくみ、膝の重だるさに使われることが多い。

-

委中(いちゅう):膝裏の真ん中。腰から脚にかけての筋肉の緊張緩和に用いられると言われています。

-

陽陵泉(ようりょうせん):膝の外側、腓骨の頭のすぐ下。歩行時のズキッとした痛みに関連する筋肉にアプローチ。

-

足三里(あしさんり):すねの外側。膝の疲れや全身のだるさを整える全身調整ポイントとして知られています。

それぞれのツボは単独で使うよりも、複数組み合わせることで膝周り全体の血流改善につながると考えられています。

引用元:https://acumoxa.jp/kneejoint.html

鍼灸・お灸・手で押す3つの刺激方法とそれぞれの注意点

ツボの刺激には主に「鍼」「お灸」「手で押す(指圧)」の3種類があります。

鍼はツボの深い層にアプローチでき、筋肉の緊張を和らげる目的で使われることが多いようです。お灸は温熱刺激により血流を促す働きが期待され、冷えが原因の膝痛に向いていると言われています。

一方、セルフで行うツボ押しは手軽さが魅力ですが、強く押しすぎると逆効果になることもあります。痛気持ちいい程度を目安に行いましょう。いずれの方法も、体調や体質に合わせた刺激量を選ぶことが大切です。初めて鍼灸を受ける場合は、経験豊富な施術者に相談すると安心です。

引用元:https://www.healthcare.omron.co.jp/pain-with/knee-pain/increase-blood-flow/

#膝の痛み #鍼灸 #ツボ #セルフケア #経絡

3.症状別セルフケアのポイント&活用タイミング

階段・立ち上がりで痛む/曲げると痛む・膝裏のだるさ etc.

「階段を上るときだけ痛む」「膝を曲げるとズキッとくる」「膝裏が重だるい」——そんな悩みを抱えている人は多いですよね。実は、これらの痛み方にはそれぞれ原因が異なると言われています。

階段や立ち上がりで痛む場合は、大腿四頭筋のこわばりや膝蓋骨の動きがスムーズでないケースが多く、太もも前側の緊張をゆるめるツボ(梁丘・足三里など)を刺激すると良いとされています。

一方、膝を曲げると痛むタイプは膝裏の血流不足や筋膜の硬さが影響していることもあります。委中や陰陵泉といったツボを意識し、膝裏をやさしく温めるケアも有効とされています。

「膝裏のだるさ」は冷えやリンパの滞りに関連することがあり、足湯や軽いストレッチを組み合わせると、めぐりが整いやすいと言われています。

引用元:https://harenohi-seikotsu.com

「いつ・誰が・どこで・どのくらい」使えばいいか(頻度・強さ)

ツボ押しやお灸は、**「タイミング」と「強さ」**がとても大切です。たとえば朝の活動前や入浴後など、体が温まっている時間帯に行うと刺激が伝わりやすい傾向があります。

年齢や体質によっても感じ方が異なるため、「強く押せば効く」というわけではありません。心地よいと感じる程度に留め、痛みや赤みが出る場合は中止しましょう。

鍼灸院で行う施術は週1〜2回、自宅のセルフケアは1日1〜2回を目安に続けると、体の変化を観察しやすいと言われています。

また、ツボ刺激はあくまで“補助的ケア”です。痛みが増す、腫れや熱感があるなどの場合は、無理に続けず早めに専門家へ相談することがすすめられています。

引用元:https://www.healthcare.omron.co.jp/pain-with/knee-pain/increase-blood-flow/

日常生活での補助ケア(ストレッチ・温め・冷やし・体重管理)

ツボ刺激とあわせて取り入れたいのが、日常生活での膝サポート習慣です。

朝は軽いストレッチで筋肉をゆるめ、日中は膝を冷やさないようレッグウォーマーやカイロで温めると良いでしょう。運動後や炎症を感じるときは、短時間の冷却で炎症反応を抑えることが有効とされています。

また、体重管理も大切なポイントです。体重が1kg増えると膝への負担は3倍以上とも言われており、食生活の見直しもケアの一部と考えられます。

さらに、姿勢や歩き方の癖が痛みを引き起こしている場合もあります。鏡で立ち姿をチェックしたり、フラットシューズを選んだりと、日常の中でできる小さな工夫が積み重ねにつながります。

引用元:https://acumoxa.jp/kneejoint.html

#膝の痛み #鍼灸 #ツボケア #セルフケア #膝痛改善

4.鍼灸院・整骨院を活用する“受診の目安”と施術内容

セルフケアで改善しない・痛みが強い・腫れ・熱感・変形ありの警戒サイン

「自宅でストレッチやツボ押しをしてもなかなか改善しない」「膝が腫れて熱をもっている」——そんなときは、専門家のサポートを検討するタイミングかもしれません。

特に、歩くたびにズキッと痛む、夜間痛がある、膝の形が左右で違うように見える場合は、関節内に炎症や変形が進んでいる可能性があると言われています。このような状態が長く続くと、日常生活にも支障が出るため、早めに鍼灸院や整骨院へ来院することがすすめられています。

鍼灸では筋肉や血流のバランスを整えることを目的とし、整骨院では関節の動きを改善するための手技やテーピングなどが行われることが多いようです。

引用元:https://harenohi-seikotsu.com

鍼灸院で行う典型的な治療(ツボ選穴・鍼・電気鍼・お灸)

鍼灸院では、まず体全体のバランスを確認し、膝まわりだけでなく腰や足首の動きも含めて施術方針を立てることが一般的です。

「ツボの選定(選穴)」では、痛みのある部位に対応する経絡上のツボを複数組み合わせて刺激することで、血流や筋肉の緊張を整える狙いがあると言われています。

鍼はごく細いステンレス針を使い、刺入の深さや角度を変えて筋肉の反応を引き出す方法がとられることもあります。さらに、筋肉を軽く電気で刺激する「電気鍼」や、温熱刺激を与える「お灸」を併用することで、冷えやこわばりにアプローチするケースもあります。

これらの施術は個人の体調に合わせて行われるため、「強くすれば効く」というものではありません。施術後にだるさや眠気を感じることもあり、それは“体が整おうとしている反応”と説明されることもあります。

引用元:https://acumoxa.jp/kneejoint.html

整形外科・整骨・鍼灸の使い分け・保険適用の可能性

膝の痛みをケアする場は「整形外科」「整骨院」「鍼灸院」と複数ありますが、それぞれ得意分野が異なります。

整形外科では、レントゲンやMRIなどの検査で骨や軟骨の状態を確認し、必要に応じて投薬や装具療法を提案することが一般的です。

整骨院は、捻挫や打撲といった急性の痛み、関節の動きの不調整に対して、保険適用の施術が可能な場合があります。

一方で、鍼灸院は慢性的な膝の痛みや冷え・筋肉バランスの崩れなど、体質的な部分にアプローチする点が特徴です。保険適用は、医師の同意書があれば一部の症状で認められることもあります。

それぞれを併用することで、検査による安心感と施術によるケアを両立できると考えられています。

引用元:https://www.healthcare.omron.co.jp/pain-with/knee-pain/increase-blood-flow/

#膝の痛み #鍼灸院 #整骨院 #ツボ施術 #膝ケア

5.再発予防・長期維持のための習慣とツボケア継続のコツ

膝に負担をかけない歩き方・靴選び・姿勢・体重管理

膝の痛みを改善したあとも、再発を防ぐには“日常の小さな習慣”が大切です。歩き方や靴の選び方、姿勢、体重の管理が膝への負担を左右すると言われています。

まず歩くときは、かかとから着地してつま先で蹴り出すように意識しましょう。猫背や反り腰など、姿勢の崩れは膝のねじれを引き起こしやすいため、肩の力を抜いて背筋を軽く伸ばすのがポイントです。

靴はクッション性があり、足裏全体が安定するものを選ぶと◎。ヒールが高い靴や底が硬い靴は避けたほうが良いと言われています。

また、体重が1kg増えると膝には約3kg分の負担がかかるともされており、食事や運動による体重管理も重要です。無理なダイエットではなく、ウォーキングやストレッチを継続的に取り入れることが効果的とされています。

引用元:https://www.healthcare.omron.co.jp/pain-with/knee-pain/increase-blood-flow/

ツボ刺激を習慣化するための工夫(タイミング・記録・目安)

「ツボ押しやお灸を続けたいけど、つい忘れてしまう…」という方も多いですよね。続けるコツは“生活の流れに組み込むこと”です。

たとえば、お風呂上がりの血流が良い時間や、就寝前のリラックスタイムに「3分だけツボ押し」を習慣にすると無理なく続けやすくなります。

また、カレンダーアプリやメモ帳に「足三里◎、委中◎」といった簡単な記録をつけると、自分の体の変化を客観的に把握しやすくなります。

刺激の目安は“心地よい程度”が基本。強く押すよりも、呼吸に合わせてゆっくり刺激するほうが筋肉がゆるみやすいと言われています。週に数回でも、コツコツと継続することで血流のリズムが整いやすくなるでしょう。

引用元:https://acumoxa.jp/kneejoint.html

よくある質問Q&A(鍼は痛い?お灸は熱い?安全?/ツボ刺激だけで良い?)

Q1:鍼は痛いですか?

A:髪の毛ほどの細い鍼を使うため、ほとんど痛みを感じないことが多いと言われています。刺した瞬間に「ズーン」と響くような感覚があっても、一時的な反応です。

Q2:お灸は熱くありませんか?

A:お灸は“熱を感じる手前”で取り除く方法が一般的です。心地よい温かさを目安に行い、皮膚が赤くなりすぎる場合は控えましょう。

Q3:ツボ刺激だけで改善しますか?

A:軽度の違和感や冷えによるこわばりなどには有効とされていますが、強い痛みや腫れを伴う場合は、鍼灸院や整形外科など専門機関への来院がすすめられています。

ツボ刺激はあくまで体のリズムを整えるサポートであり、生活習慣の見直しと組み合わせることでより効果的と考えられています。

引用元:https://harenohi-seikotsu.com

#膝の痛み #ツボケア #鍼灸 #再発予防 #セルフケア

この記事をシェアする

関連記事