1.「太ももの裏の筋が痛い」と感じたときにまず確認したいこと(症状チェック)

痛みの部位:お尻寄り/真ん中/膝寄り/左右差

痛みのタイプ:鋭い痛み/ピリピリ・しびれ/ズーンと重い痛み/突っ張り感

どの動作で痛むか:歩く/立つ時/座る/ストレッチするとき/運動中

時間帯・持続性:朝?夜?休むとどうか?何日続いたか

2.考えられる主な原因(部位・症状から見分ける)

ハムストリングスの筋肉損傷・軽度の肉離れ

ハムストリングス付着部炎

坐骨神経痛(梨状筋症候群・腰椎椎間板ヘルニア・腰部脊柱管狭窄症など)

筋膜の滑走不全・筋・筋膜の癒着

姿勢の崩れ・骨盤のゆがみ・脚長差

その他(例:腫瘍・静脈・循環問題など、可能性は低いが見逃してはいけない)

3.自分でできるケア・予防法

安静と負荷の調整

ストレッチの具体例(部位別)

筋膜リリース・マッサージの方法

姿勢改善と生活習慣(座り方・歩き方・靴選びなど)

筋力強化(ハムストリングス・股関節周辺)

4.いつ病院・専門家に相談すべきか

症状が数日〜1週間以上改善しない場合

夜間痛・安静時痛が強い場合

痺れ・麻痺・感覚異常がある場合

排尿・排便異常を伴うなど神経障害の可能性がある場合

その他、専門医で見てもらう検査・診断方法(画像診断など)

5.治療オプションとケア継続のためのポイント

医療的治療:整形外科・整骨院・鍼灸など

フィジカルセラピー・理学療法の役割リハビリでの回復経過・実際の例(軽症→改善までのステップ)

再発防止のための習慣づくり(ストレッチ/定期的なケア/体のチェック)

専門家がよく使う手法:神経ブロック/テーピング/筋膜リリース etc.

1.太ももの裏の筋が痛いと感じたときにまず確認したいこと(症状チェック)

2.考えられる主な原因(部位・症状から見分ける)

3.自分でできるケア・予防法

太ももの裏の筋が痛いと感じたとき、生活の中で実践できるケアを取り入れることが改善や再発防止につながると言われています。ここでは日常的に取り入れやすい方法を紹介します。

安静と負荷の調整

痛みを強く感じる時期には、まず安静が基本とされています。無理に運動を続けると回復が遅れる可能性があるため、運動量や負荷を一時的に減らす工夫が大切です。特に運動直後の急なストレッチや過度のトレーニングは避けた方が良いとされています。

引用元:https://rehasaku.net/magazine/lowerleg/backofthigh-pain/

ストレッチの具体例(部位別)

筋肉の柔軟性を高めることは、痛みを和らげるだけでなく予防にも役立つと言われています。お尻寄りが張る場合は股関節を大きく動かすストレッチ、真ん中の突っ張り感には前屈や仰向けでの太もも抱えストレッチ、膝寄りの痛みにはハムストリングスを伸ばす軽い前屈が推奨されています。

引用元:https://www.nikkori-sinkyuseikotsu.com/archives/6042.html

筋膜リリース・マッサージの方法

テニスボールやフォームローラーを用いたセルフマッサージは、筋膜の滑走をスムーズにする方法として紹介されています。ゴリゴリ押すのではなく、体重を利用してゆっくり転がすのがポイントとされています。これにより血流の改善や突っ張り感の緩和が期待できると言われています。

引用元:https://r-chiro.com/hamstringmusclepain-remrdy

姿勢改善と生活習慣

デスクワーク時の座り方や長時間の立ち姿勢も痛みの一因と考えられています。背もたれに深く腰掛け、膝が直角になる高さの椅子を選ぶとよいとされています。また、歩き方や靴の選び方も重要で、クッション性がある靴は衝撃を和らげる助けになると言われています。

筋力強化(ハムストリングス・股関節周辺)

ハムストリングスや股関節周囲の筋肉を強化することで、負担を分散させやすくなるとされています。ブリッジ運動やスクワットなど、体幹を含めたバランス強化が予防に役立つと紹介されています。無理のない範囲で少しずつ行うことが推奨されています。

#太ももの裏の筋が痛い

#セルフケア

#ストレッチ

#姿勢改善

#筋力強化

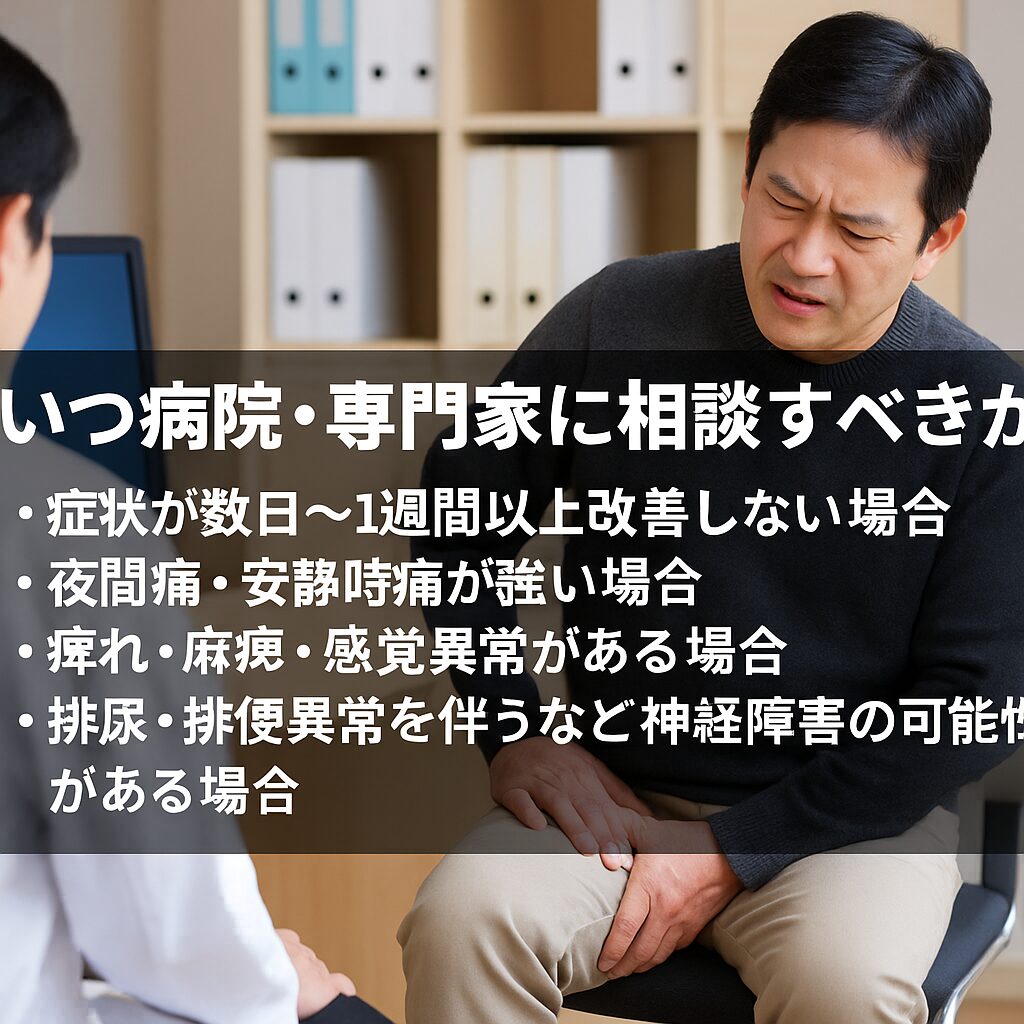

4.いつ病院・専門家に相談すべきか

太ももの裏の筋が痛いとき、多くはセルフケアで改善が期待できる場合もあると言われていますが、中には専門家に早めに相談した方がよいケースも存在します。自己判断で放置せず、次のような症状が見られる場合は注意が必要です。

症状が数日〜1週間以上改善しない場合

筋肉疲労による一時的な痛みであれば、数日安静にしていると軽減してくることが多いとされています。しかし1週間以上たっても症状が続く、もしくは悪化している場合は別の要因が隠れている可能性があると指摘されています。

引用元:https://rehasaku.net/magazine/lowerleg/backofthigh-pain/

夜間痛や安静時痛が強い場合

就寝中や横になって安静にしているときに強い痛みを感じる場合は、神経や関節の異常と関連していることがあるとされています。特に「夜に痛みが強まる」ケースは注意が必要だと言われています。

引用元:https://www.nikkori-sinkyuseikotsu.com/archives/6042.html

しびれ・麻痺・感覚異常がある場合

ピリピリとしたしびれや感覚の鈍さ、あるいは力が入りにくいといった症状は、坐骨神経の圧迫や腰椎の問題が関与している可能性が示唆されています。筋肉の単なる張りとは異なるサインのため、放置は避けた方がよいとされています。

引用元:https://r-chiro.com/hamstringmusclepain-remrdy

排尿・排便異常を伴う場合

頻尿や尿が出にくい、便秘や便失禁といった排泄の異常が同時に現れる場合、神経障害の可能性があるとされています。この場合はできるだけ早めに専門医の触診や検査を受けることがすすめられています。

検査で確認できること

医療機関では、レントゲンやMRIなどの画像検査によって骨や椎間板、神経の状態を確認することが可能です。これにより、痛みの原因をより明確に把握できるとされています。専門家の判断をもとにした施術やリハビリにつなげることが、長期的な改善に役立つと考えられています。

#太ももの裏の筋が痛い

#専門家相談

#坐骨神経痛サイン

#夜間痛

#画像検査

5.治療オプションとケア継続のためのポイント

太ももの裏の筋が痛いとき、セルフケアに加えて専門家によるサポートが必要になる場合もあると言われています。ここでは、一般的に行われている治療オプションと、改善後も症状を繰り返さないためのポイントを紹介します。

医療的治療(整形外科・整骨院・鍼灸など)

整形外科ではレントゲンやMRIを用いた検査が行われることが多く、炎症や神経の状態を把握する助けになるとされています。整骨院や鍼灸院では、施術や鍼で筋肉の緊張を和らげる方法が用いられることもあると言われています。

引用元:https://rehasaku.net/magazine/lowerleg/backofthigh-pain/

引用元:https://r-chiro.com/hamstringmusclepain-remrdy

フィジカルセラピー・理学療法の役割

理学療法士によるリハビリは、筋肉や関節の機能を回復させるうえで重要とされています。ストレッチや筋力トレーニングを段階的に取り入れることで、再発防止につながると考えられています。

リハビリでの回復経過

軽症であれば数週間、慢性的なケースでは数か月かけて改善を目指すことが多いとされています。初期は痛みの軽減を優先し、次に柔軟性回復、最終的に筋力強化へとステップを踏むことが一般的だと言われています。

再発防止のための習慣づくり

一度痛みが落ち着いても、日常的なケアを怠ると再発する可能性があります。毎日のストレッチや軽い運動、定期的な体のチェックを取り入れることが推奨されています。椅子の高さ調整や正しい歩き方の意識など、生活習慣の改善も重要とされています。

引用元:https://www.nikkori-sinkyuseikotsu.com/archives/6042.html

専門家がよく使う手法

必要に応じて神経ブロック注射やテーピング、筋膜リリースなどの施術が行われることがあります。これらは一時的に症状を和らげたり、運動を続けやすくする補助として用いられることがあると言われています。

#太ももの裏の筋が痛い

#治療オプション

#理学療法

#リハビリ経過

#再発防止

この記事をシェアする

関連記事