- 営業時間9:00 〜12:00/ 14:00〜19:30

- 最終受付時間19:00

- 定休日木・日・祝

兵庫県姫路市別所町北宿1046−3

置き針/円皮鍼(えんぴしん)などの定義

代表的な用途(肩こり・腰痛・頭痛・美容目的など)

メリットと注意点

医療機関・治療院で紹介されている「何日貼れるか」の目安例(例:3日程度、1〜2日、4〜5日、1週間まで) ※複数の情報を紹介

なぜ期間に幅があるのか(部位・目的・肌質・使用環境で違う)

長く貼ると起こりうるリスク(肌荒れ・粘着テープ跡・衛生面)

慢性的な肩こり/腰痛など長めに貼るケース

美容目的(顔まわり・むくみ)など貼る時間が短めのケース

スポーツケア・応急的な使用などの貼付期間

入浴・動きが多い部位での貼り換えタイミング

貼る前:貼付部位の消毒・ツボ選び・肌の状態確認

使用中:入浴時・こすり・汗・テープ剥がれ防止のコツ

剥がすとき:肌の状態チェック・剥がした後のケア

肌トラブル・感染リスクを防ぐための衛生管理

剥がれてきた,テープがベタついてきた,かゆみ・赤みが出た,など貼り替えのサイン

長く貼ったままにしないための習慣化のコツ

専門家に相談すべきケース(症状改善しない・皮膚トラブルなど)

まとめ:適切な期間+正しい使い方で安心・効果的に使おう

「置き針(おきばり)」は、鍼灸の技法の一つで、細くて短い鍼を小さなテープで固定し、一定時間ツボに刺激を与える方法です。一般的には「円皮鍼(えんぴしん)」とも呼ばれ、日常生活の中でも貼ったまま過ごせる手軽さが人気です。

鍼の長さは0.3〜1mmほどで、肌の表面近くに軽く触れる程度の刺激なので、痛みはほとんど感じにくいと言われています(引用元:https://www.hareyaka-sekkotsu.jp/blog/2021/10/qa-790271.html)。

近年では、仕事中やスポーツ時にも使えるセルフケア用品としても注目されており、貼るだけでツボを刺激できる便利なアイテムとされています。

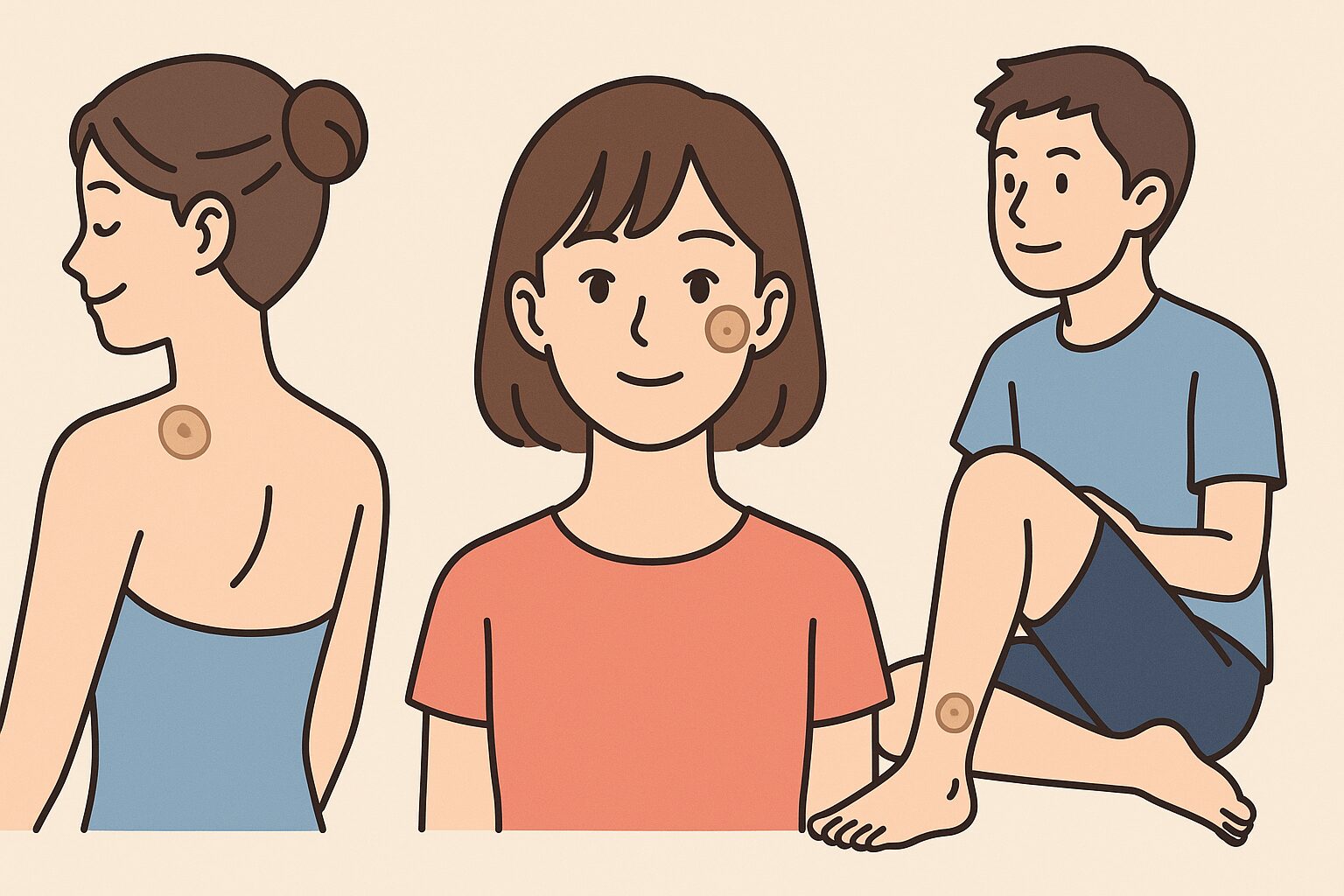

置き針は、肩や首のこり、腰痛、頭痛、眼精疲労など、慢性的な不調に対して使われることが多いです。

また、顔まわりに使用する美容鍼タイプもあり、血流を促してフェイスラインやむくみ対策のサポートに役立つとも言われています(引用元:https://yotsuya-blb.com/blog/%E7%BD%AE%E3%81%8D%E9%87%9D-%E4%BD%95%E6%97%A5%E8%B2%BC%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8C%E5%AE%89%E5%85%A8%EF%BC%9F%E6%9C%9F%E9%96%93%E3%81%AE%E7%9B%AE%E5%AE%89%E3%81%A8%E9%81%B8%E3%81%B3%E6%96%B9%E3%82%AC)。

ただし、目的や体質により刺激の感じ方は異なるため、貼る場所や時間は専門家のアドバイスを参考にすると安心です。

置き針の大きなメリットは、「いつでも・どこでも使える手軽さ」です。

服の下に貼っても目立ちにくく、持続的に刺激を与えることで、血流や筋肉の緊張をゆるめるサポートが期待できると言われています(引用元:https://kunisada-seikotu.jp/%E7%BD%AE%E3%81%8D%E9%8D%BC%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%9F%A5%E8%AD%98%E5%86%86%E7%9A%AE%E9%8D%BC%EF%BC%88%E7%BD%AE%E3%81%8D%E9%8D%BC%EF%BC%89)。

一方で、貼りっぱなしにしすぎると皮膚がかぶれたり、テープ跡が残ることもあります。肌に違和感を感じたらすぐに剥がし、清潔な状態を保つことが大切です。

また、貼る前には肌を清潔にしておく、長時間同じ場所に貼らない、といった基本ルールを守ることで、安心して使うことができます。

#置き針 #円皮鍼 #肩こり対策 #美容鍼 #セルフケア

置き針をどのくらい貼っておけるかは、「平均2〜3日ほど」と紹介されていることが多いです。たとえば、はれやか整骨院では「3日程度は貼っていても問題ない」とされ、清潔に保てば日常生活でも支障が少ないといわれています(引用元:https://www.hareyaka-sekkotsu.jp/blog/2021/10/qa-790271.html)。

一方、国定整骨院では「肌の状態を見ながら1〜2日で交換するのが望ましい」と案内されており(引用元:https://kunisada-seikotu.jp/%E7%BD%AE%E3%81%8D%E9%8D%BC%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%9F%A5%E8%AD%98%E5%86%86%E7%9A%AE%E9%8D%BC%EF%BC%88%E7%BD%AE%E3%81%8D%E9%8D%BC%EF%BC%89)、一週間以上の貼付は避けた方がよいとも言われています。

また、四谷BLB鍼灸整骨院では「4〜5日で貼り替えることをおすすめ」とし、使う部位や肌の状態によって最適な期間が変わると説明しています(引用元:https://yotsuya-blb.com/blog/%E7%BD%AE%E3%81%8D%E9%87%9D-%E4%BD%95%E6%97%A5%E8%B2%BC%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8C%E5%AE%89%E5%85%A8%EF%BC%9F%E6%9C%9F%E9%96%93%E3%81%AE%E7%9B%AE%E5%AE%89%E3%81%A8%E9%81%B8%E3%81%B3%E6%96%B9%E3%82%AC)。

このように、一般的な目安は「1〜5日」ほどとされており、長くても1週間以内には交換するのが安心といえます。

置き針の使用期間に幅があるのは、貼る部位・目的・肌質・生活環境などが人によって異なるためです。

たとえば、肩や腰など動きの少ない部位は比較的長持ちしますが、顔や関節まわりのように皮膚が薄い・動きが多い箇所では、テープの粘着が弱まりやすくなります。

また、汗をかきやすい人や入浴が多い人は、衛生面を考慮して短めの期間で貼り替えるのが望ましいとも言われています。

さらに、使用目的によっても違いがあり、慢性的なこりに対しては3〜4日貼る場合もありますが、美容目的やリラクゼーション目的では1〜2日程度が一般的です。

つまり「どのくらい貼るべきか」は一律ではなく、自分の体調や肌の反応を観察しながら調整していくことが大切です。

置き針を長期間貼りっぱなしにしておくと、肌トラブルの原因になることがあります。特に多いのが、粘着テープ部分によるかぶれや赤み、汗や皮脂の影響によるかゆみです。

また、衛生面にも注意が必要です。針そのものは清潔でも、長時間貼っているうちに汗や皮脂が溜まり、雑菌が繁殖しやすくなることもあるとされています。

「貼っていることを忘れて1週間以上経っていた」というケースも少なくありませんが、そうした場合は早めに剥がし、皮膚の状態を確認しましょう。

もし赤みや痛みが続く場合は、無理に使用を続けず、施術者に相談するのが安心です。貼る期間を守ることは、効果だけでなく安全性にもつながります。

#置き針 #円皮鍼 #使用期間 #肌トラブル予防 #セルフケア

肩こりや腰痛などの慢性症状に置き針を使う場合は、比較的「長めに貼るケース」が多いとされています。

特に、肩・首・背中といった筋肉が厚い部位では刺激を持続させることで、血流の促進やコリの軽減につながると考えられています(引用元:https://www.hareyaka-sekkotsu.jp/blog/2021/10/qa-790271.html)。

一般的には2〜3日ほど貼り、効果の持続や皮膚の状態を見ながら交換する方法が紹介されています。

ただし、皮膚の弱い方や汗をかきやすい方は、1〜2日で貼り替えた方が衛生的で安心です。

同じ部位に連続して貼るよりも、少し場所をずらして使うのが肌への負担を減らすコツです。

美容目的で使用される置き針(円皮鍼)は、顔のツボやフェイスラインまわりなど皮膚が薄くデリケートな部位に貼ることが多いため、「短めの使用」が基本とされています。

目安としては数時間〜1日程度にとどめ、入浴やメイク時には一度剥がす方が安全と言われています(引用元:https://yotsuya-blb.com/blog/%E7%BD%AE%E3%81%8D%E9%87%9D-%E4%BD%95%E6%97%A5%E8%B2%BC%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8C%E5%AE%89%E5%85%A8%EF%BC%9F%E6%9C%9F%E9%96%93%E3%81%AE%E7%9B%AE%E5%AE%89%E3%81%A8%E9%81%B8%E3%81%B3%E6%96%B9%E3%82%AC)。

長時間貼ると、肌荒れや赤みが出やすくなるため注意が必要です。

特に顔に貼る場合は、刺激が強すぎないタイプを選ぶのがおすすめです。

スポーツ後の筋肉疲労や関節の違和感を和らげる目的で使う場合は、短期間の使用が多くなります。

試合や練習の前後に数時間〜1日程度貼り、翌日には剥がして肌を休ませるパターンが一般的です。

運動中は汗や摩擦が多いため、長期間貼るとテープがはがれやすく、かゆみの原因にもなるといわれています(引用元:https://kunisada-seikotu.jp/%E7%BD%AE%E3%81%8D%E9%8D%BC%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%9F%A5%E8%AD%98%E5%86%86%E7%9A%AE%E9%8D%BC%EF%BC%88%E7%BD%AE%E3%81%8D%E9%8D%BC%EF%BC%89)。

使った後は、肌の状態をチェックし、赤みやかゆみがある場合は休養をとるようにしましょう。

肩や腰などは比較的粘着が保ちやすい一方で、関節や手首、膝、足首など「動きが多い部位」は剥がれやすい傾向があります。

また、入浴やシャワーの際は、長時間の湯につかると粘着力が低下し、はがれやすくなる場合があります。

こうした場合は「入浴後に貼り替える」または「湯上がりに新しい針を使用する」などの工夫が大切です。

貼ったまま何度も入浴すると、テープの下に汗や皮脂が溜まり、かゆみや炎症の原因になることもあるため注意しましょう。

清潔な肌に新しい置き針を貼ることで、効果を保ちつつトラブルを防ぐことができると言われています。

#置き針 #円皮鍼 #美容鍼 #スポーツケア #貼り換えタイミング

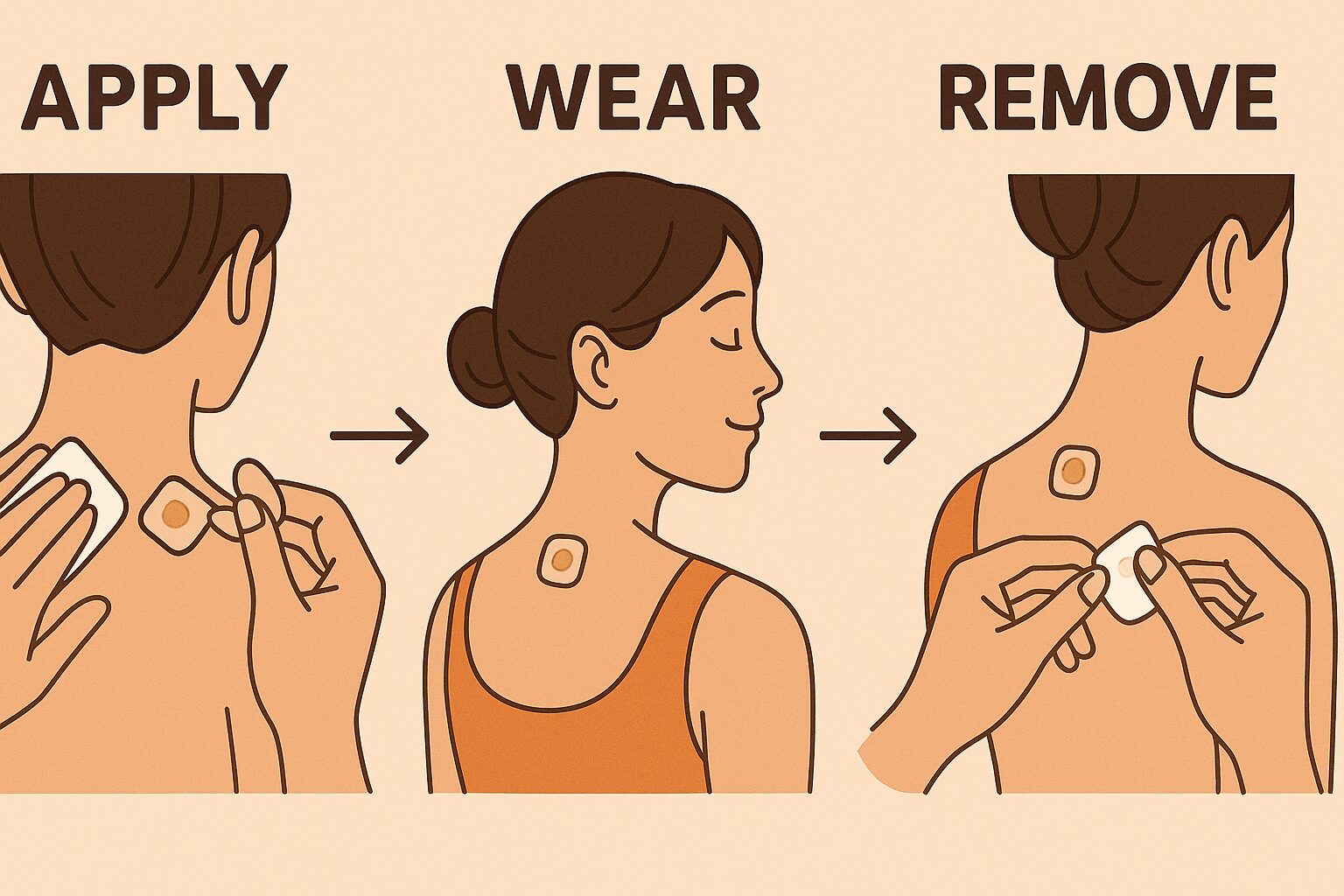

置き針を貼る前に最も大切なのは「肌の状態を整えること」です。

まず、貼る部位の汗や皮脂を軽く拭き取り、アルコール綿などで消毒します。これを怠ると、粘着テープの密着が弱くなったり、雑菌が繁殖する原因になることがあるとされています(引用元:https://www.hareyaka-sekkotsu.jp/blog/2021/10/qa-790271.html)。

次にツボの選び方です。肩こりなら「肩井(けんせい)」、眼精疲労なら「攅竹(さんちく)」など、目的に合ったツボを選ぶのがポイントです。

初めての方は、専門の鍼灸師にツボの位置を確認してもらうと安心です。「ここで合ってるかな?」と迷ったら、痛気持ちいいと感じる場所を目安にするとよいと言われています。

置き針を貼っている間は、普段通り生活しても問題ないことが多いですが、いくつか注意点があります。

まず、入浴時は強くこすらないようにしましょう。お湯に長時間つかると粘着力が落ちるため、タオルで軽く押さえるように洗うのがおすすめです。

また、運動や仕事で汗をかくと、テープの端が浮きやすくなります。その場合は、無理に押さえつけず、清潔なタオルで軽く汗を拭いておくと衛生的です(引用元:https://yotsuya-blb.com/blog/%E7%BD%AE%E3%81%8D%E9%87%9D-%E4%BD%95%E6%97%A5%E8%B2%BC%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8C%E5%AE%89%E5%85%A8%EF%BC%9F%E6%9C%9F%E9%96%93%E3%81%AE%E7%9B%AE%E5%AE%89%E3%81%A8%E9%81%B8%E3%81%B3%E6%96%B9%E3%82%AC)。

貼った部分がチクチクしたり、かゆみを感じた場合は、すぐに剥がして肌の状態をチェックすることも大切です。

置き針を剥がす際は、いきなり引っ張らずに、皮膚を軽く押さえながらゆっくりと剥がしましょう。勢いよく取ると角質や皮膚が傷つくおそれがあります。

剥がした後は、その部分を清潔にし、赤みが出ていないか確認します。

少しかゆみや跡が残ることもありますが、冷たいタオルで軽く冷やすと落ち着くことが多いです(引用元:https://kunisada-seikotu.jp/%E7%BD%AE%E3%81%8D%E9%8D%BC%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%9F%A5%E8%AD%98%E5%86%86%E7%9A%AE%E9%8D%BC%EF%BC%88%E7%BD%AE%E3%81%8D%E9%8D%BC%EF%BC%89)。

赤みが長く続いたり、痛みがある場合は、無理に再利用せず専門家に相談するのが安全です。

置き針を清潔に使うには、「一度使ったものは再利用しない」「肌を清潔に保つ」ことが基本です。

使い捨てタイプを選ぶことで感染リスクを抑えられますし、肌への負担も少なくなります。

また、長期間同じ部位に貼らず、日をおいてから別の場所に貼るようにしましょう。

清潔な使用習慣を保つことで、トラブルを防ぎながら安心してセルフケアを続けることができると言われています。

#置き針 #貼り方 #肌トラブル防止 #衛生管理 #セルフケア

置き針は長時間貼りっぱなしにするものではなく、肌の状態を見ながらこまめに交換するのが基本です。

たとえば、「テープが少し剥がれてきた」「粘着面がベタついてきた」「貼った部分がかゆい・赤い」と感じたら、それは貼り替えのサインと言われています(引用元:https://yotsuya-blb.com/blog/%E7%BD%AE%E3%81%8D%E9%87%9D-%E4%BD%95%E6%97%A5%E8%B2%BC%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8C%E5%AE%89%E5%85%A8%EF%BC%9F%E6%9C%9F%E9%96%93%E3%81%AE%E7%9B%AE%E5%AE%89%E3%81%A8%E9%81%B8%E3%81%B3%E6%96%B9%E3%82%AC)。

また、皮膚が柔らかい場所(首・顔・内ももなど)は剥がれやすいため、1〜2日ごとの貼り替えが推奨されています。

逆に、肩や腰など動きの少ない部位なら3〜4日程度保つこともありますが、1週間以上の貼付は衛生面から避けた方がよいとされています。

「気づいたら1週間以上貼っていた…」というケースは意外と多いものです。

これを防ぐためには、貼り替えのタイミングを“日常習慣”の中に組み込むのがおすすめです。

たとえば「入浴のたびにチェックする」「週に2回は貼り替える日を決める」など、自分の生活リズムに合わせると続けやすくなります。

また、使った針を記録しておく“セルフケアノート”を作るのも効果的です。

どのツボに貼ったか、どれくらいの期間使ったかをメモしておくと、体調の変化との関係も見やすくなります。

こうした“見える化”は継続のモチベーションにもつながると言われています(引用元:https://www.hareyaka-sekkotsu.jp/blog/2021/10/qa-790271.html)。

置き針を使っても違和感が残る、肌の赤みが続く、または強いかゆみが出るといった場合は、自己判断で使い続けず専門家に相談することが大切です。

特に、皮膚が弱い方やアレルギー体質の方は、粘着テープによる刺激が原因の場合もあるため、別のタイプに変えることで改善するケースもあります。

鍼灸師や柔道整復師などの国家資格を持つ施術者であれば、体質に合わせた使い方のアドバイスを受けられます(引用元:https://kunisada-seikotu.jp/%E7%BD%AE%E3%81%8D%E9%8D%BC%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%9F%A5%E8%AD%98%E5%86%86%E7%9A%AE%E9%8D%BC%EF%BC%88%E7%BD%AE%E3%81%8D%E9%8D%BC%EF%BC%89)。

置き針は、自宅でも簡単にツボを刺激できる便利なセルフケアアイテムですが、使い方を誤ると肌トラブルの原因にもなります。

「適切な期間を守る」「肌の状態をこまめにチェックする」「衛生的に扱う」——この3つを意識するだけで、安全に続けられると言われています。

無理をせず、自分の体のサインを見ながらケアしていくことが、心身のリズムを整える第一歩です。

続けるほど体が慣れてくることもありますが、違和感があればすぐに休む勇気も大切です。

自分に合ったペースを見つけながら、置き針を上手に活用していきましょう。

#置き針 #貼り替えタイミング #セルフケア #肌トラブル防止 #鍼灸アドバイス