肩こりの原因

肩こりは多くの人が経験する不快感のひとつで、背景にはさまざまな要因があると言われています。代表的なのは、長時間のデスクワークやスマホ操作による姿勢不良で、首や肩周囲の筋肉が緊張し続けることです。筋肉が硬くなると血流が悪くなり、酸素や栄養が届きにくくなるため疲労物質がたまりやすくなります。その結果、張りや重さ、痛みといった症状があらわれることがあります。また、自律神経の乱れやストレスも関与すると考えられており、単なる「肩の使いすぎ」だけでは説明できない複雑なメカニズムが存在すると指摘されています【引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/2099/】。

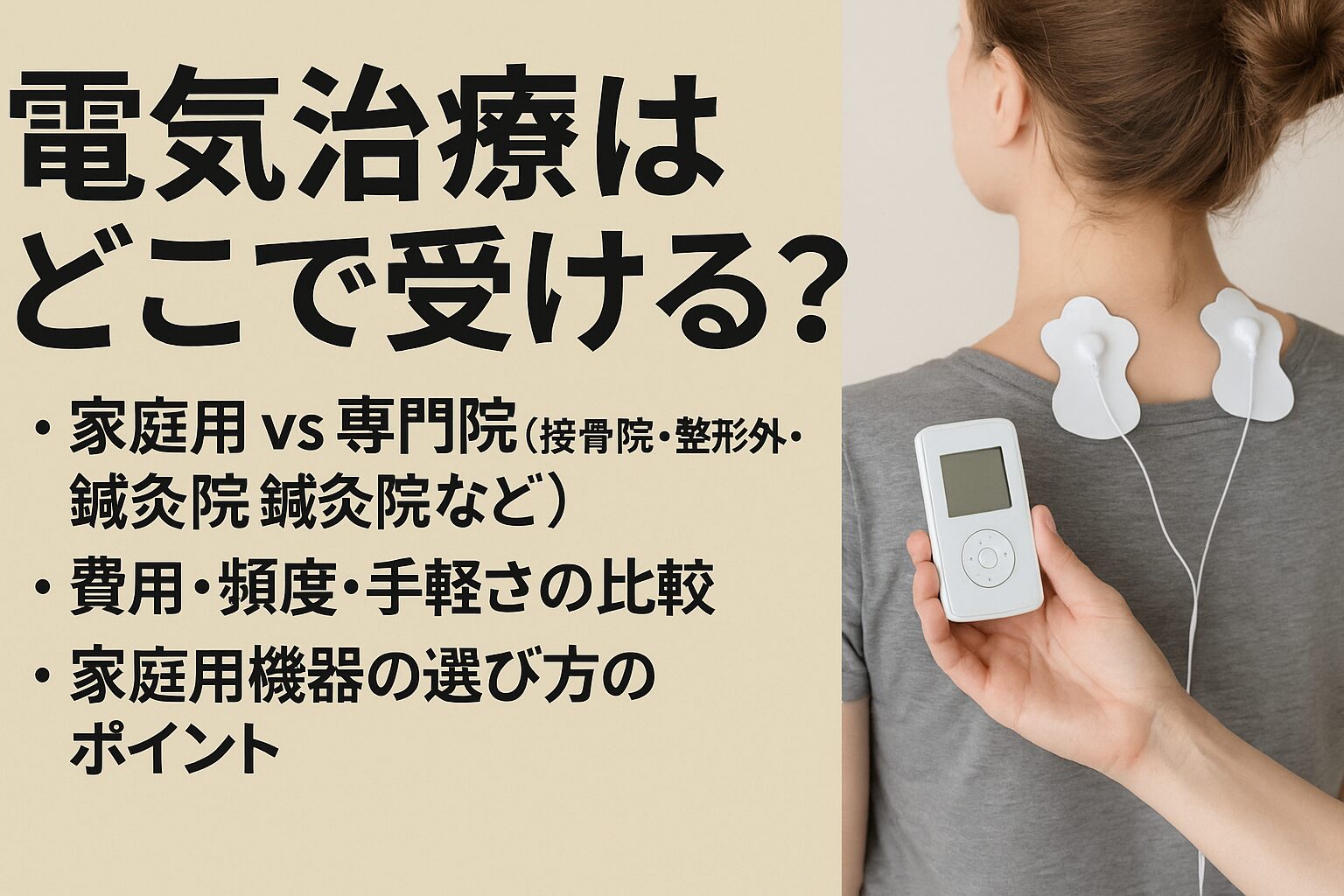

電気刺激がどのように作用するのか

電気治療は、肩こりの原因とされる筋肉の緊張や血流の停滞に対して直接アプローチする方法だと紹介されています。低周波や干渉波などの刺激を与えることで、筋肉が収縮と弛緩を繰り返し、固まった部分がやわらぎやすくなると言われています。さらに、電気刺激は神経に働きかける作用もあり、痛みを脳に伝える経路を一時的に抑制することで、痛みの感覚が軽減されるという報告もあります【引用元:https://ashiuraya.com/information/%E8%82%A9%E3%81%93%E3%82%8A-%E9%9B%BB%E6%B0%97%E6%B2%BB%E7%99%82%E3%81%AE%E4%BB%95%E7%B5%84%E3%81%BF%E3%81%A8%E7%A8%AE%E9%A1%9E%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BD%9C%E6%95%B4%E9%AA%A8%E9%99%A2vs】。

理論的根拠と研究

実際に、電気刺激が血流改善や筋緊張緩和に寄与するという研究報告はいくつか存在するとされています。たとえば理学療法の分野では、慢性的な肩こり患者に対して低周波治療を行ったところ、筋硬度の低下や症状の改善が見られたとする臨床データも報告されています。もちろん、すべての人に同じような効果があるわけではなく、症状の程度や生活習慣によって差が出る可能性があることも指摘されています【引用元:https://gerbera-lp.com/media/20250206/】。

#肩こり

#電気治療

#血流改善

#筋肉リラックス

#痛み軽減