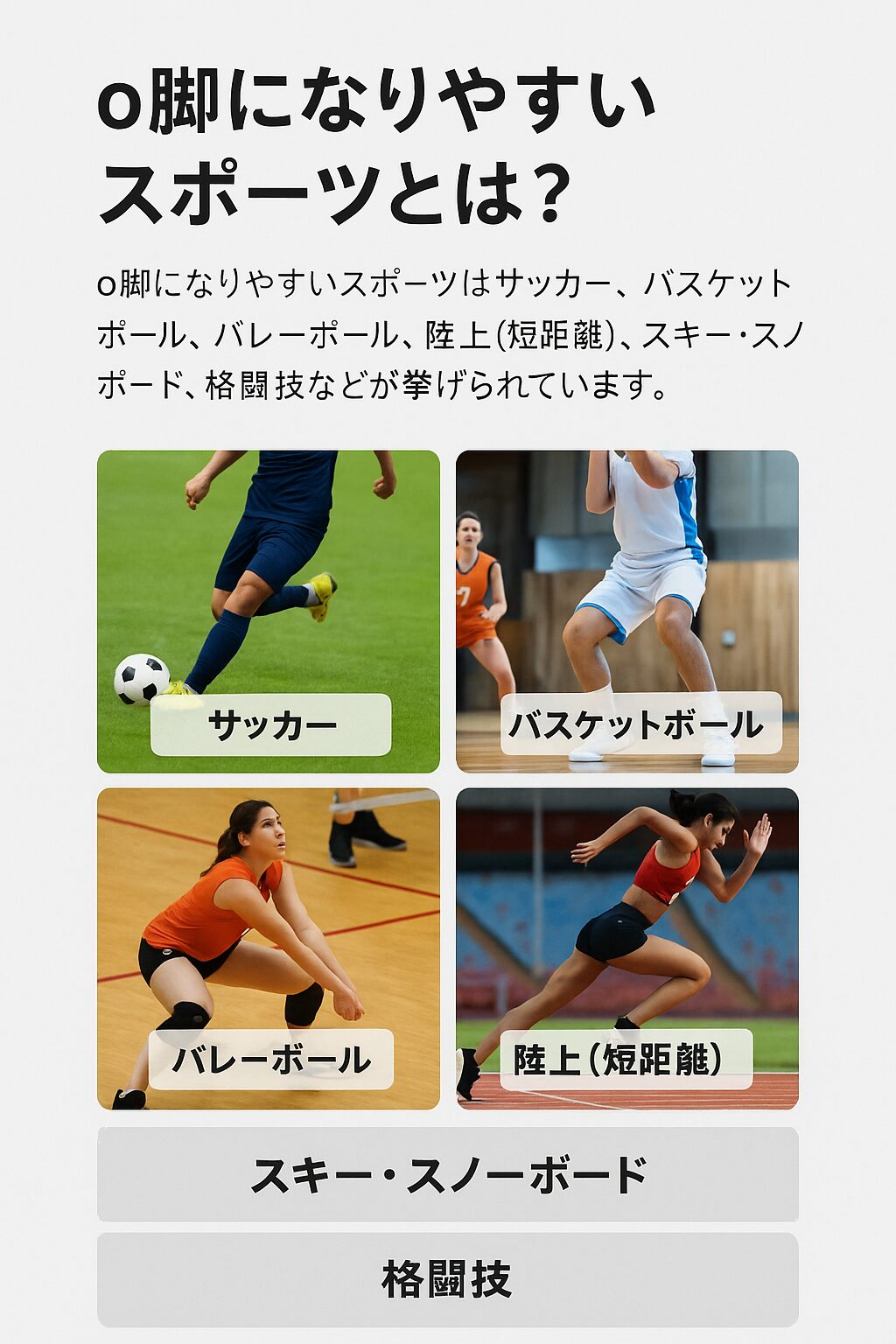

代表的な競技とその特徴

o脚になりやすいスポーツとしてよく挙げられるのが、サッカー・バスケットボール・バレーボール・陸上(短距離)・スキーやスノーボード、そして格闘技です。これらの競技は膝や股関節に繰り返し大きな負担をかける動作が多く、フォームのクセや筋肉バランスの偏りが重なることでo脚傾向につながる可能性があると言われています(引用元:miyagawa-seikotsu.com、にっこり鍼灸整骨院、足うら屋)

サッカー:キック動作の影響

サッカーでは片足でボールを蹴る動作が多く、股関節や太ももの外側の筋肉に負担が集中します。特に利き足ばかり使うことで内転筋とのバランスが崩れ、o脚傾向に影響すると言われています。

バスケットボール・バレーボール:ジャンプと着地

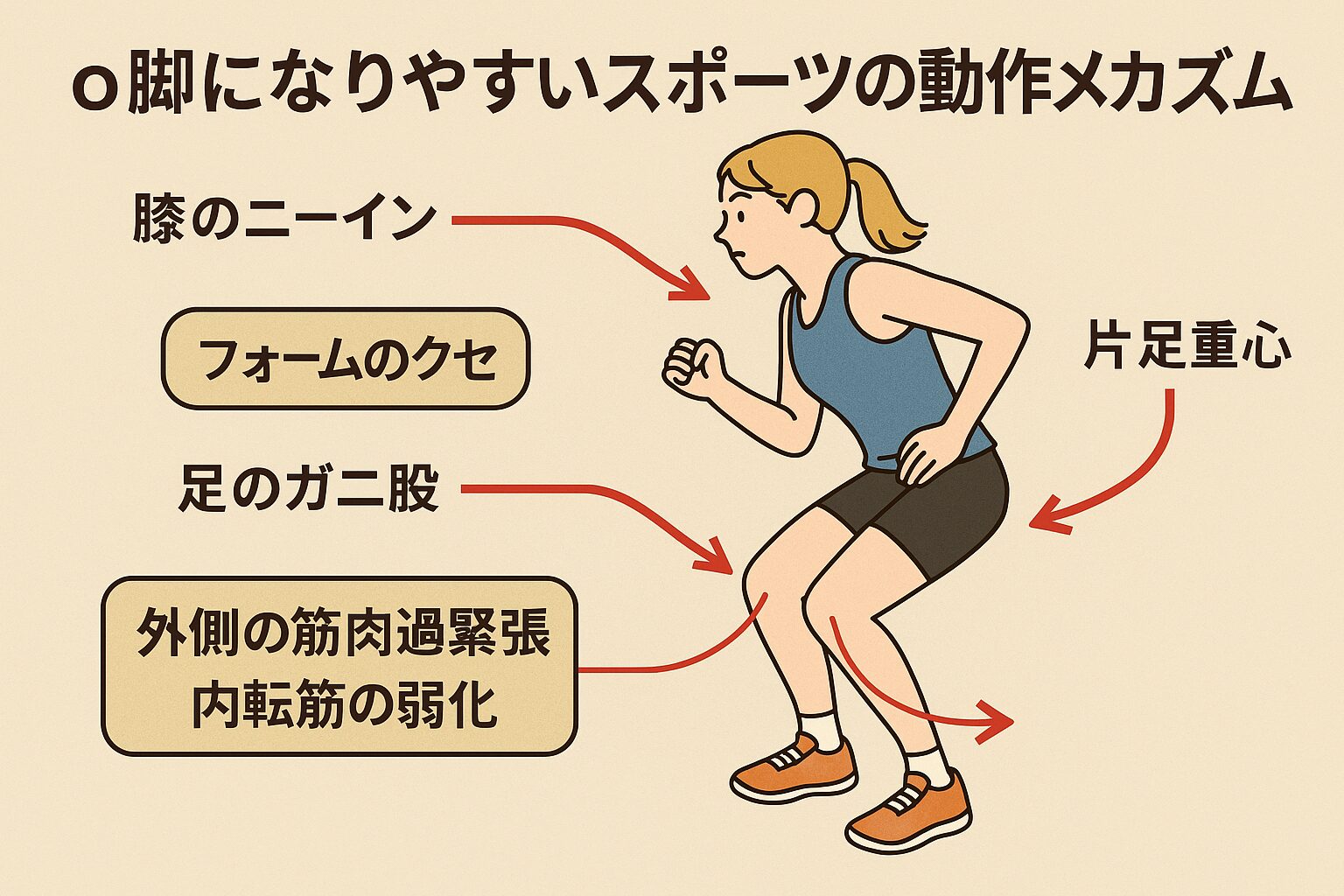

ジャンプを繰り返すスポーツは着地の仕方が重要です。膝が内側に入る「ニーイン」のクセがあると、膝関節や太もも外側に過度のストレスがかかり、長期的に脚の形へ影響する可能性があるとされています。

陸上(短距離):筋肉バランスの偏り

短距離走では爆発的なスタートダッシュの繰り返しにより、大腿四頭筋やふくらはぎの外側が優位になりやすいです。その結果、内側の筋肉が弱まりやすく、膝が外に流れやすい傾向が見られると言われています。

スキー・スノーボード:フォームのクセ

スキーやスノーボードでは、常に膝を曲げた姿勢を保ちつつ内外方向に体重を移動します。この時に股関節や膝の向きに偏りが出ると、そのまま骨格の歪みに反映されやすいとされています。

格闘技:片足重心と踏ん張り

格闘技は瞬発的に体重を片足に乗せたり、蹴り動作を繰り返したりすることが多いため、左右差が強調されやすいスポーツです。その結果、膝や股関節のバランスが崩れる要因になりうると考えられています。

まとめ

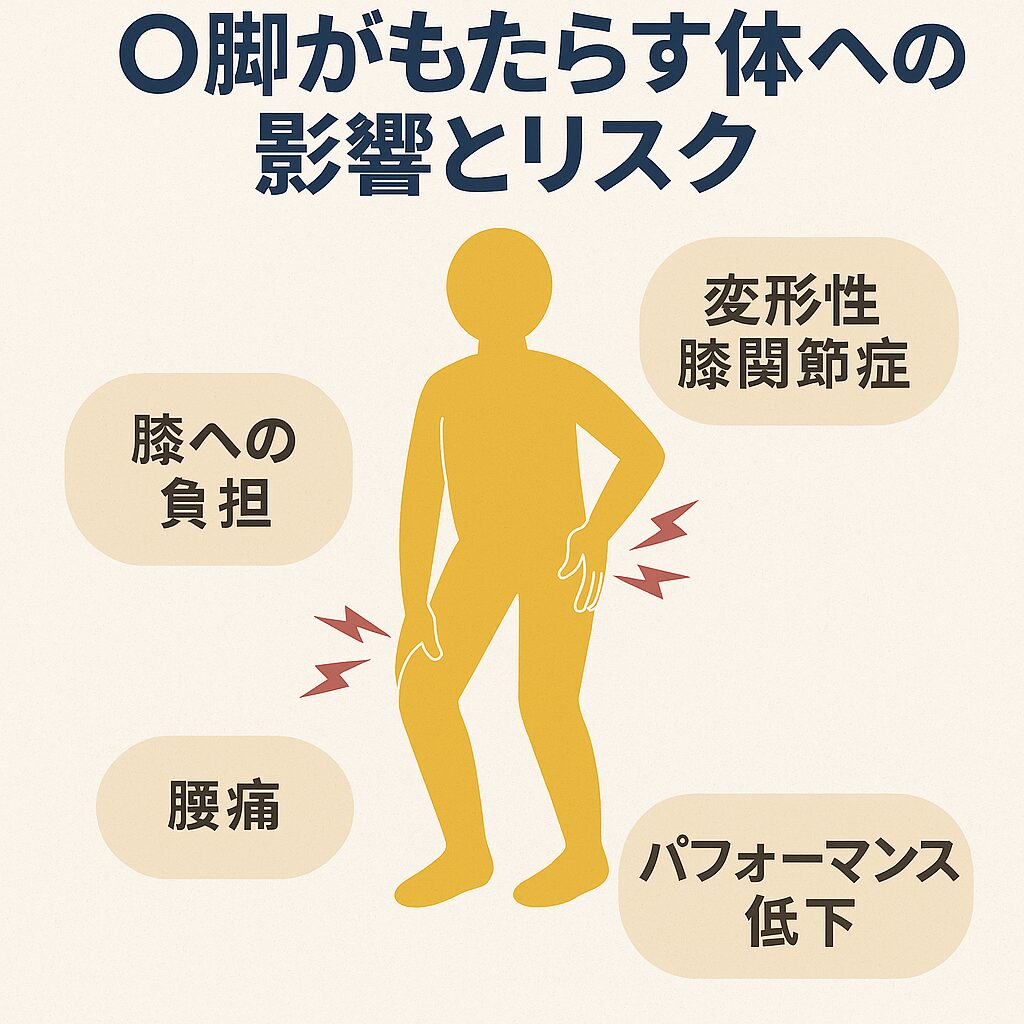

スポーツは体を鍛えるうえで大切ですが、同じ動作の繰り返しによる偏りが脚の形に影響する可能性もあるとされています。フォームを意識したり、内転筋やお尻の筋肉を鍛えるトレーニングを取り入れることで、o脚傾向の予防につながると考えられています。

引用元:

#o脚 #スポーツ障害 #膝の健康 #ジャンプ着地 #体のバランス