- 営業時間9:00 〜12:00/ 14:00〜19:30

- 最終受付時間19:00

- 定休日木・日・祝

兵庫県姫路市別所町北宿1046−3

・「療養費制度」とは何か

・保険適用と自由診療(自費診療)の違い

・制度の背景(なぜ制限があるのか)

・具体的な対象疾患(神経痛・リウマチ・頸腕症候群・五十肩・腰痛症・頚椎捻挫後遺症など)

・適用できないケースの例(肩こり・疲労・予防的利用・他医療機関との併用など)

・応用例や判例(もしあれば)

・鍼灸院での確認事項(保険取り扱いの有無など)

・主治医の同意書(または診断書)取得の方法と注意点

・療養費の請求手続き(償還払い + 受領委任制度の説明)

・書類記載・レセプト注意点(記載必須項目、ミス防止策)

・期限・頻度(例:同意書の有効期限、6か月ごとの再同意など)

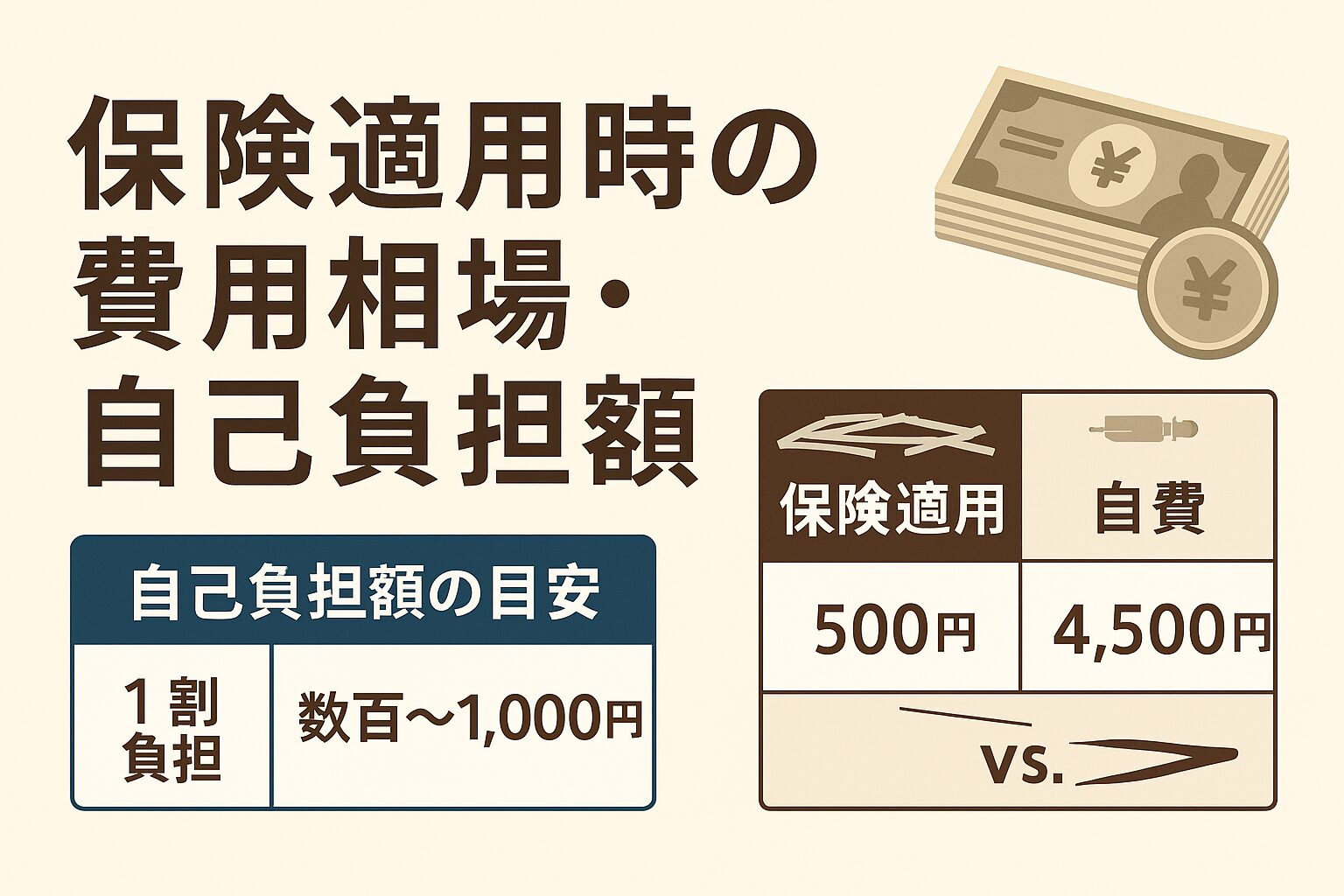

・1回あたりの実際の自己負担額目安例(例:1割負担時の金額帯)

・保険適用 vs 自費時の料金比較

・訪問鍼灸など特殊ケースでの費用傾向

・実際の事例(院の料金表を引用できれば)

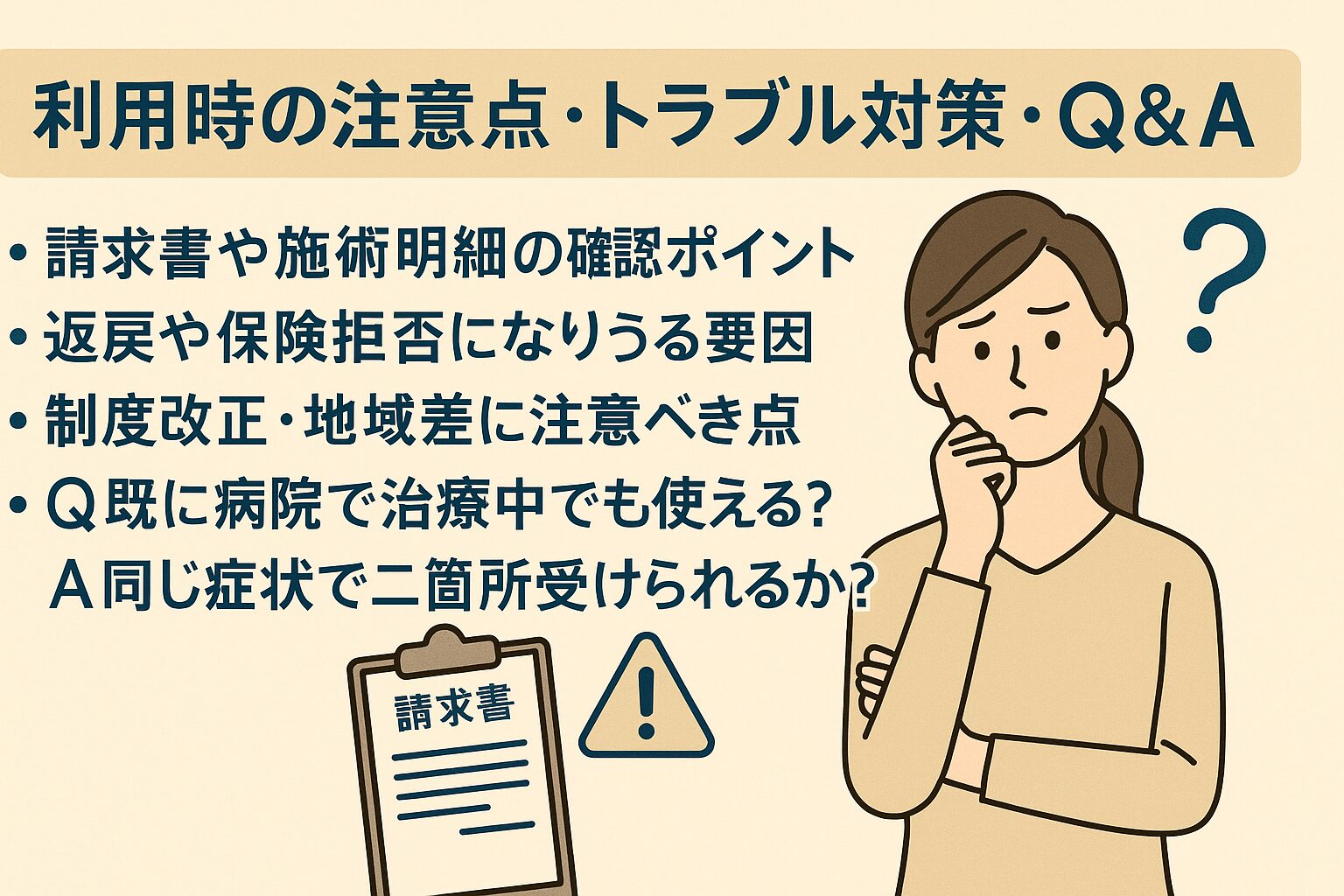

・請求書や施術明細の確認ポイント

・返戻や保険拒否になりうる要因

・制度改正・地域差に注意すべき点

・よくある疑問(Q&A形式:例「既に病院で治療中でも使える?」「同じ症状で二箇所受けられるか?」)

・まとめ:正しく手続きを行うためのチェックリスト

鍼灸に健康保険が使えるケースは「療養費制度」という仕組みを通じて認められていると言われています。この制度は、柔道整復やあん摩マッサージ指圧と同様に、一部の症状に限って保険の対象となる制度です。一般的な医療機関での「保険証を提示してその場で3割負担」とは異なり、まずは自費で支払い、その後に保険者へ申請して払い戻しを受ける「償還払い」という流れが基本です。ただし、近年は「受領委任制度」と呼ばれる方法が広まり、患者が鍼灸院で自己負担分だけを支払い、残りは鍼灸院が保険者に直接請求できる場合もあるとされています(引用元:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken21/)

鍼灸施術には「保険適用されるもの」と「自由診療(自費)」があります。例えば、慢性的な肩こりやリラクゼーション目的での鍼灸は保険対象外です。一方、神経痛やリウマチなど厚生労働省が定める特定疾患は保険が使えると言われています。自由診療の場合は鍼灸院が料金を自由に設定できるため、施術内容や価格に幅が出やすいのが特徴です。そのため、来院前に「保険が使える症状かどうか」「取り扱いがあるか」を確認しておくことが大切と考えられています(引用元:全国鍼灸マッサージ協会 https://www.jamma.org/massage03.php)

「なぜ一部の疾患だけ保険が使えるのか?」という疑問を持つ方も多いでしょう。制度上、鍼灸は補完的な位置づけであり、医師による触診や検査と併用する形で導入された歴史があるとされています。そのため、保険適用できる疾患が限定されているのです。背景には「医療費の適正化」や「科学的エビデンスに基づく限定」があると説明されています(引用元:日本鍼灸師会 https://www.harikyu.or.jp/acupuncture/acupuncture-02/)。こうした経緯を理解しておくと、「なぜ自分の症状は保険が使えないのか」という疑問にも納得しやすくなるでしょう。

#ハッシュタグまとめ

#鍼灸保険適用

#療養費制度

#自費診療との違い

#制度の背景

#鍼灸初心者向け

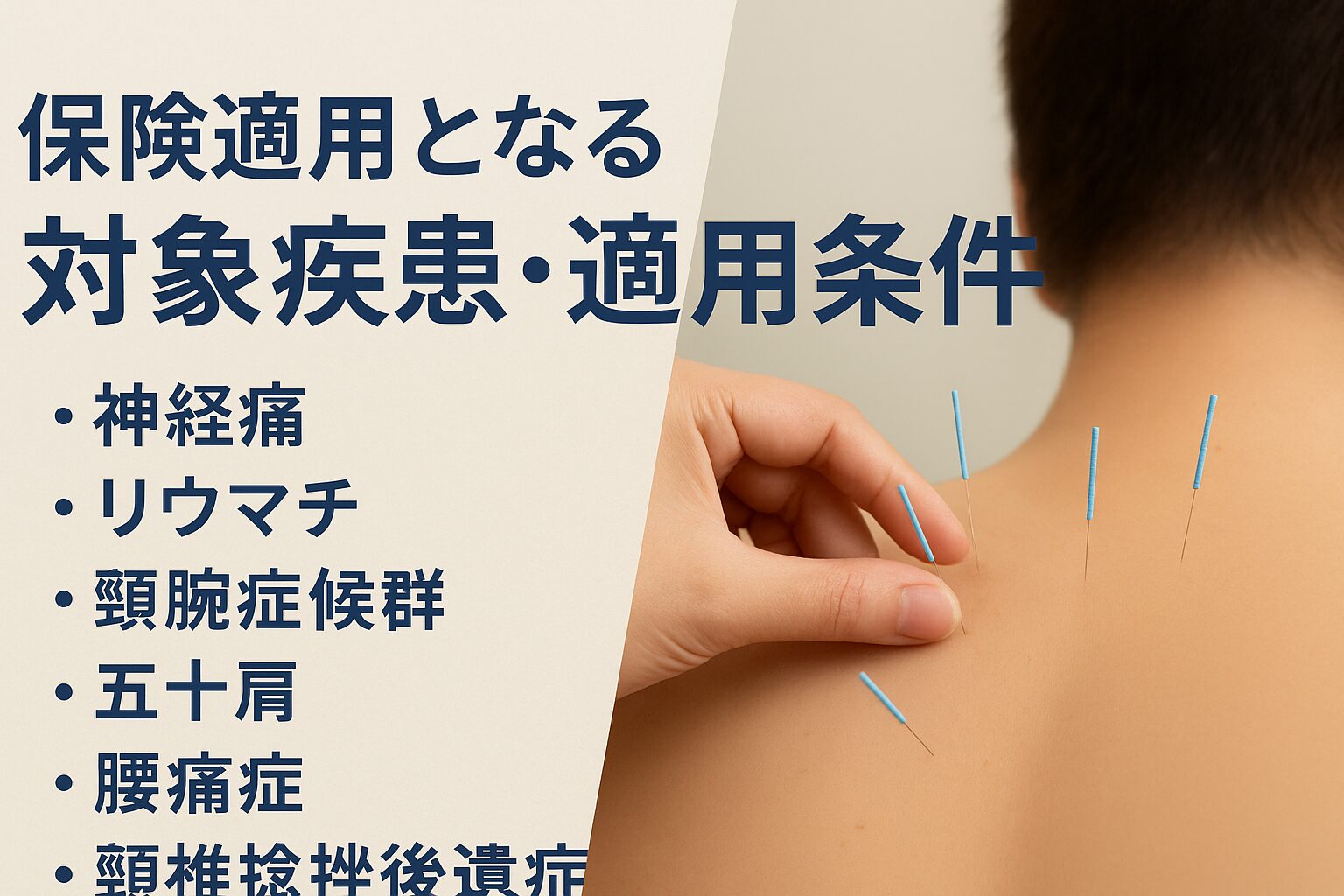

鍼灸の保険適用が認められるのは、厚生労働省が定める一部の疾患に限られていると言われています。代表的なのは、神経痛・リウマチ・頸腕症候群・五十肩・腰痛症・頚椎捻挫後遺症などです。例えば「長年の腰痛で病院にも通っているけど改善しない」といったケースや、「神経痛による慢性的なしびれがある」といった場合には対象になる可能性があります(引用元:大和市公式サイト https://www.city.yamato.lg.jp/kenko/iryo/1002353/1002356.html)。

ただし、これらの疾患でも主治医の同意書が必要となり、書類を提出することで初めて保険適用が可能になる仕組みと説明されています(引用元:警法協会 https://www.kenpo.gr.jp/daijihan/contents/shikumi/kyufu/jusei.html、iaa-net.jp https://www.iaa-net.jp/)。

一方で「肩こり」「疲労回復」「予防目的の鍼灸」などは保険の対象外です。あくまで“疾病による症状”が条件であり、リラクゼーションや美容目的での鍼灸は全額自費となると説明されています。また、すでに他の医療機関で同じ疾患について検査や施術を受けている場合は、二重請求とみなされるため適用できないケースもあるといわれています(引用元:板橋区公式ホームページ https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/kokuho/kokuho/kyufu/1028145.html、国試黒本https://kokusikurohon.jp/)。このように、「保険が使えると思ったのに対象外だった」という事例は少なくないため、事前に確認することが重要です。

過去の事例としては、慢性腰痛で病院の検査を受けたが十分な改善が得られず、その後に鍼灸を併用し保険を活用したケースが紹介されています。また「交通事故後の頚椎捻挫の後遺症」で適用された例もあるようです。これらはあくまで参考情報ではありますが、自分の症状が該当するかどうかを判断する際のヒントになるでしょう。最終的には医師の同意書が必要であり、必ず事前に相談することが推奨されています。

#鍼灸保険適用

#対象疾患一覧

#適用外ケース

#制度の仕組み

#同意書の重要性

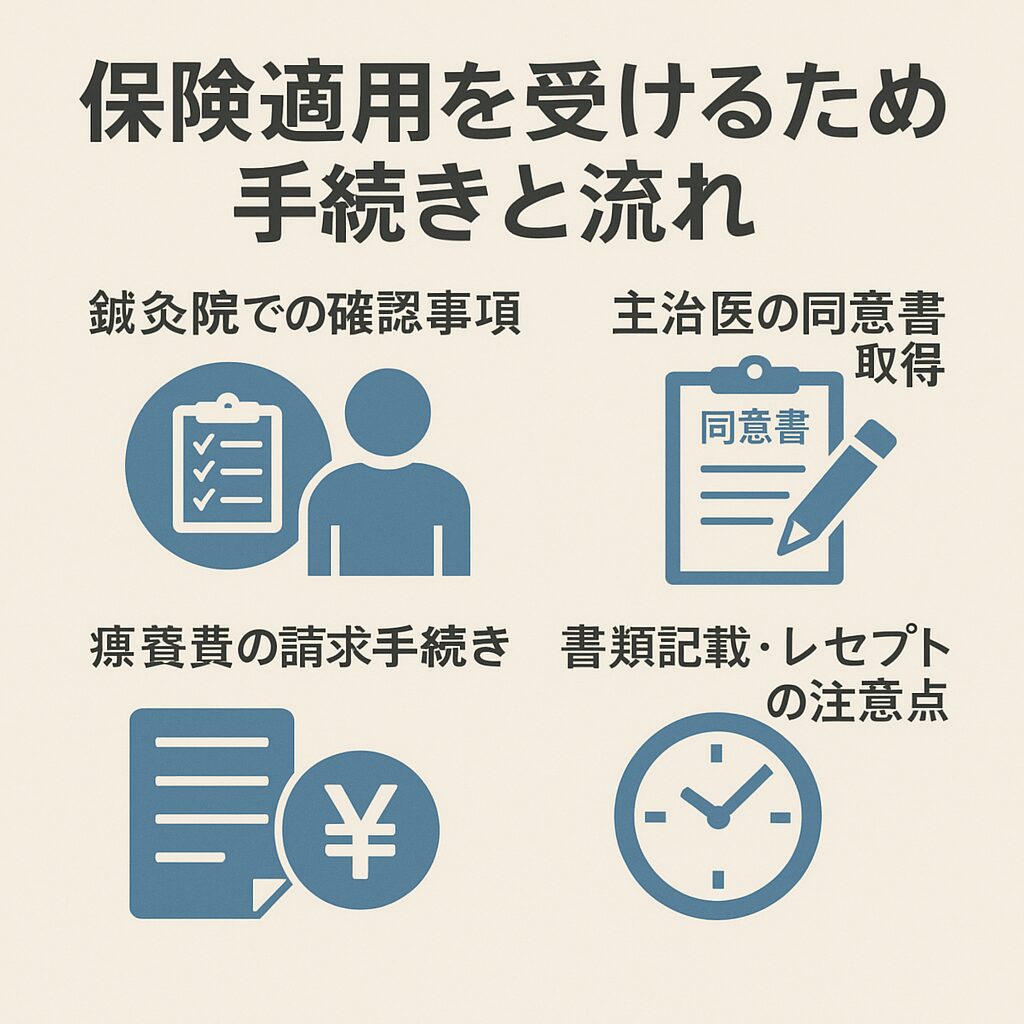

まず最初に行うべきは、通う予定の鍼灸院が「保険取り扱い」に対応しているかどうかの確認です。すべての鍼灸院が保険請求を扱っているわけではなく、対応できるかどうかで手続きの流れも変わってきます。窓口で「保険証は使えますか?」と直接聞いてみるのが一番確実だと言われています(引用元:kobayashi-oc.jp https://kobayashi-oc.jp、公益社団法人日本鍼灸師会 https://www.harikyu.or.jp、国試黒本https://kokusikurohon.jp)。

鍼灸で保険を利用するには、医師による「同意書」が必須です。これは対象疾患であることを証明するもので、整形外科や内科などで発行してもらいます。同意書は6か月ごとに更新が必要とされており、「症状が改善していない」ことを前提に再交付されるケースが多いと説明されています(引用元:札幌市公式HP https://www.city.sapporo.jp、公益社団法人日本鍼灸師会 https://www.harikyu.or.jp、ガイアそうこ名古屋https://gaiasouko.com)。

鍼灸の保険請求方法には2種類あります。ひとつは「償還払い方式」で、まず患者が全額を支払い、その後に保険者へ申請して一部が払い戻される方法。もう一つは「受領委任制度」で、患者は自己負担分だけを支払い、残りは鍼灸院が保険者に直接請求できる仕組みです。利便性から後者を採用している鍼灸院が増えていると言われています(引用元:zensin.or.jp https://www.zensin.or.jp、札幌市 https://www.city.sapporo.jp、サルビア鍼灸あんまマッサージ指圧院 https://sarubia-shinkyu.com)。

保険請求には施術報告書やレセプト(請求書類)の正確な記載が求められます。施術部位・施術日数・症状の経過などが不備なく記載されていないと、返戻(差し戻し)になることがあると指摘されています。記載漏れや誤記を防ぐためには、施術者と患者が内容を確認することも大切です(引用元:サルビア鍼灸あんまマッサージ指圧院 https://sarubia-shinkyu.com)。

同意書の有効期限は通常6か月で、その後は再度医師に相談し、継続が必要と判断された場合に新たに同意書を取得する流れとなります。期限を過ぎると保険が使えなくなるため、忘れずにスケジュールを把握しておくことが重要とされています(引用元:札幌市公式HP https://www.city.sapporo.jp)。

#鍼灸保険手続き

#同意書の取得

#償還払いと受領委任

#レセプト記載の注意

#有効期限の管理

鍼灸を保険で利用した場合の自己負担額は、患者の保険証の区分によって変わると言われています。例えば、健康保険で1割負担の方なら数百円〜1,000円前後、3割負担であれば1,000円〜2,000円前後になることが多いようです。あくまで症状や施術部位の数、施術時間によって変動しますが「病院の外来と同じように数千円以内で済む」イメージを持つと理解しやすいでしょう(引用元:札幌市公式サイト https://www.city.sapporo.jp)。

一方、自由診療(自費)の場合は、鍼灸院ごとに料金設定が異なります。一般的に1回あたり4,000〜6,000円程度が相場とされ、施術内容や地域によっては8,000円以上になることもあります。これに対して保険適用なら、自己負担はその数分の一で済むとされています(引用元:公益社団法人 日本鍼灸師会 https://www.harikyu.or.jp)。ただし「保険対象となる疾患かどうか」「同意書の有効期限内か」といった条件を満たす必要があります。

通院が困難な方を対象とする訪問鍼灸も保険適用の対象になる場合があります。訪問時には施術費用に加え「往療料」が算定され、距離や回数によって金額が変動します。自宅で受けられる利便性は高いものの、患者側の自己負担は若干増える傾向があると説明されています(引用元:全国鍼灸マッサージ協会 https://www.jamma.org)。

ある鍼灸院の料金表では、自費だと1回4,500円、保険適用で1割負担なら500円程度に収まるケースが紹介されています(引用元:サルビア鍼灸あんまマッサージ指圧院 https://sarubia-shinkyu.com)。このように実際の数字を見比べると、保険を利用できる条件に当てはまる人にとっては経済的なメリットが大きいことがわかります。

#鍼灸保険費用

#自己負担額の目安

#自費との比較

#訪問鍼灸の料金

#費用透明性

鍼灸の保険適用を利用する際は、毎回発行される施術明細や請求書を必ず確認すると良いと言われています。施術部位や回数、日付の記載に誤りがあると返戻(差し戻し)の原因になりやすいからです。特に「同意書に書かれている部位」と実際の施術内容が一致しているかはチェックしておくと安心です。

返戻が発生するケースとして多いのは「同意書の期限切れ」「記載内容の不備」「他院で同じ疾患の検査を同時進行している場合」などです。また、保険者によって運用ルールに違いがあるため、条件に当てはまっていても請求が認められないケースもあると言われています。このため、事前に鍼灸院とよく相談してから利用することが推奨されています。

鍼灸の保険制度は全国一律の仕組みではありますが、細かい運用や対応には地域差が見られることもあります。例えば「受領委任制度」の導入状況や、必要な書類のフォーマットが自治体によって異なる場合があるため、自治体や保険組合の公式ページで最新情報を確認しておくことが大切だとされています。

Q:すでに病院で検査を受けているけど、鍼灸も保険で使える?

A:同じ疾患で他院の検査を同時に受けている場合は重複請求となり、認められない可能性があると言われています。

Q:同じ症状で二か所の鍼灸院を利用できる?

A:基本的には一つの医療機関に限定される仕組みになっており、複数の鍼灸院で同じ症状を同時に保険請求することは難しいとされています。

鍼灸院が保険対応しているか確認

同意書の期限と内容を常に把握

明細・請求書を毎回確認

地域や保険組合のルールを調べておく

疑問があれば施術者や医師に相談

こうした注意点を押さえることで、安心して鍼灸の保険制度を利用しやすくなると言われています。

#鍼灸保険注意点

#返戻トラブル回避

#制度改正への対応

#よくある質問QandA

#チェックリスト活用