- 営業時間9:00 〜12:00/ 14:00〜19:30

- 最終受付時間19:00

- 定休日木・日・祝

兵庫県姫路市別所町北宿1046−3

置き針/円皮鍼とは何かを初心者向けに解説

主な用途(肩こり・腰痛・むくみ・生理痛・美容など)

使用前に知っておきたいポイント(貼る部位・衛生・貼りっぱなしのリスク)

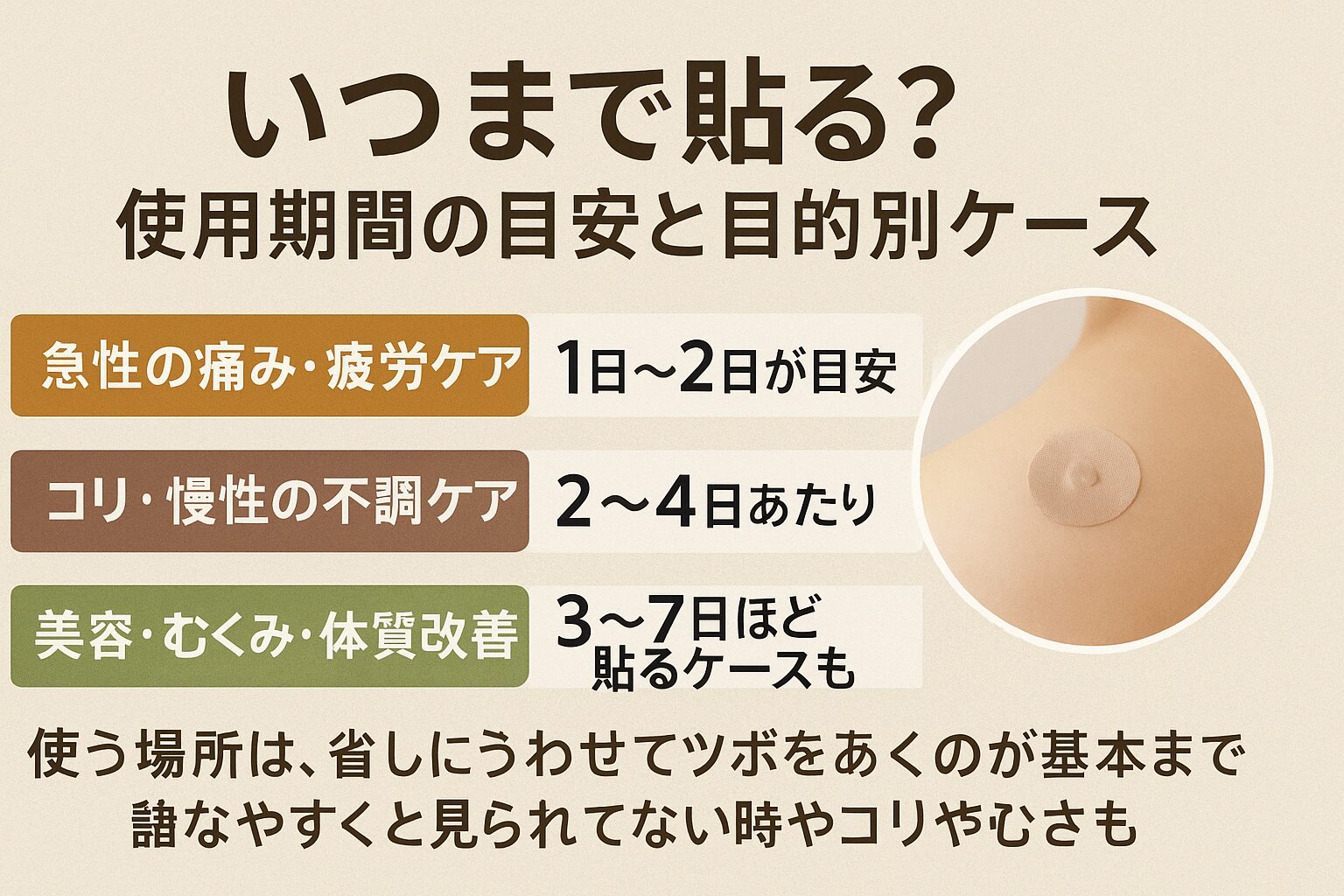

急性の痛み・疲労ケア:1日~2日が目安

コリ・慢性の不調ケア:2〜4日あたり

美容・むくみ・体質改善:3〜7日ほど貼るケースも

使用期間がひと目で分かる表(目的別・部位別)

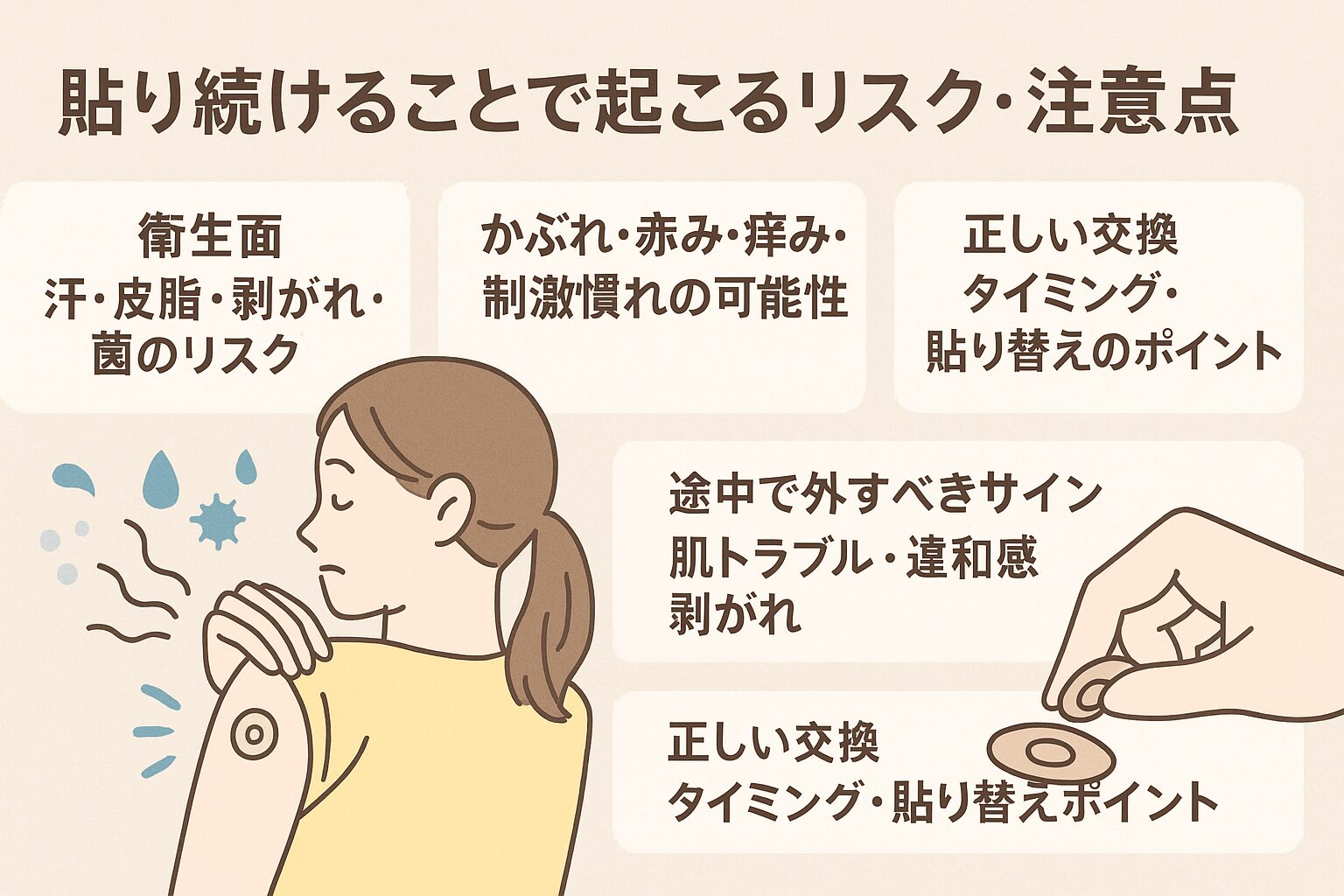

衛生面(汗・皮脂・剥がれ・菌のリスク)

かぶれ・赤み・痒み・刺激慣れの可能性

途中で外すべきサイン(肌トラブル・違和感・剥がれ)

正しい交換タイミング・貼り替えのポイント

肩・首/腰/膝などの痛み用:貼る場所・貼る期間の目安

むくみ・冷え・生理痛・美容目的:どこに貼るか、どれくらい貼るか

自宅セルフ貼付時の手順&失敗しない選び方(鍼の長さ・太さ・品質)

入浴・運動時の注意・貼ったまま使えるかどうか

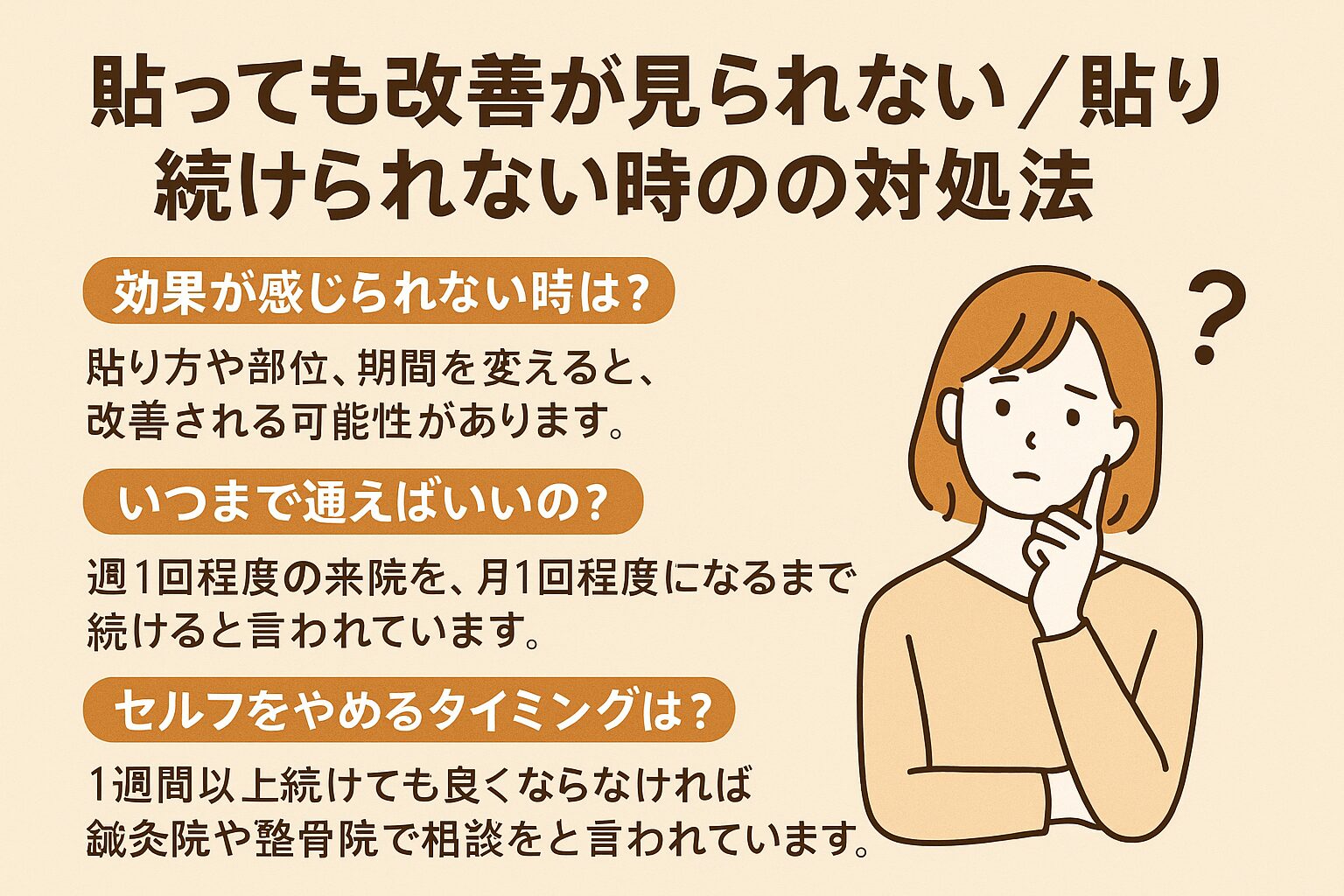

効果が感じられない場合のチェックポイント(貼り方・部位・期間)

いつまで通えばいいの?という通院・施術の目安

セルフから専門家(鍼灸院・整骨院)への切り替えタイミング

Q&A形式で読者がよく抱える疑問に回答(例:「1週間以上貼っても大丈夫?」「貼るのを忘れたらどうする?」など)

「置き針(おきばり)」や「円皮鍼(えんぴしん)」は、鍼灸院だけでなく家庭でも使える手軽なセルフケア用品として注目されています。直径1cm前後のシールの中央に、ごく短い鍼がついており、それを皮膚に貼ることでツボ(経穴)に穏やかな刺激を与える仕組みです。刺さる深さは0.3mm〜1mm程度と非常に浅く、痛みをほとんど感じないように設計されています(引用元:https://www.kousenchiryouin.com/column/1711/)。

置き針は「肩こり」「腰のハリ」「むくみ」「冷え」「生理痛」「美容目的(リフトアップ・肌の血行促進)」など、幅広い目的で使われています。長時間貼っておけるため、通勤中や仕事中でも自然にケアできるのが魅力です。また、刺激が穏やかなので、鍼に慣れていない人でも安心して始めやすいといわれています(引用元:https://healthcarejapan.com/円皮鍼とは何?)。

貼る場所は、症状に合わせてツボを選ぶのが基本です。たとえば肩こりなら「肩井(けんせい)」、疲労やむくみには「足三里(あしさんり)」などがよく使われます。ただし、皮膚が弱い部位や関節の動きが多い場所に貼ると、かぶれや剥がれの原因になることもあるので注意が必要です。

また、貼りっぱなしのまま長時間放置すると、汗や皮脂がたまり衛生的に良くないとされています。一般的には1〜3日を目安に交換し、肌の状態を確認しながら使用するのが望ましいといわれています(引用元:https://kunisada-seikotu.jp/置き鍼の基礎知識)。

手を清潔に洗う

使用部位をアルコールなどで軽く拭く

置き針をツボの位置に貼る

かゆみ・赤みが出たら早めに外す

このように、正しく使うことで体の不調を穏やかにサポートできるといわれています。慣れてきたら、季節や体調に合わせてツボを変えてみるのもおすすめです。

#置き針 #円皮鍼 #セルフケア #鍼灸効果 #ツボ刺激

置き針を貼る時間や日数は、目的や体の状態によって変わるといわれています。「どのくらい貼っておけばいいの?」と疑問に感じる方も多いですよね。ここでは、症状や目的別に目安をわかりやすく整理しました。

肩や腰の筋肉痛、急なコリ、スポーツ後の疲労感など、短期的な不調には1〜2日程度の使用が目安とされています。貼りすぎると皮膚への刺激が強くなりやすいので、肌の様子を見ながら早めに交換するのが安心です。

「置き針は24〜48時間以内に交換するのが望ましい」と紹介するサイトもあり(引用元:https://karadanavi.com/articles/okibari/)、急性の不調には短期的な使用がすすめられているようです。

デスクワークによる肩こりや、長年続く腰のハリなど慢性的な不調には、2〜4日ほど貼って様子を見るケースが多いといわれています。刺激を持続的に与えることで、筋肉のこわばりがやわらぐ可能性があるそうです(引用元:https://karadanavi.com/articles/okibari-longuse/)。

ただし、肌の赤みやかゆみが出た場合はすぐに外すことが大切です。貼りっぱなしのまま放置すると、通気性が悪くなり衛生面で問題が生じるおそれがあります。

美容鍼の補助としてや、むくみ・冷え性の改善を目的とする場合は、3〜7日ほど貼るケースもあるといわれています。特に耳ツボや足ツボなど、日常動作で剥がれにくい部位に貼る場合は、長期間使えるタイプの置き針も販売されています(引用元:https://ashiuraya.com/column/okibari/)。

ただし、「1週間以上貼っておけば効果が続く」とは限らず、皮膚の状態や体調に合わせてこまめに交換することが推奨されています。

| 目的 | 目安期間 | 主な貼付部位 |

|---|---|---|

| 急性の痛み・疲労ケア | 1〜2日 | 肩・腰・腕・ふくらはぎ |

| 慢性のコリ・不調ケア | 2〜4日 | 首・背中・腰まわり |

| 美容・むくみ・体質改善 | 3〜7日 | 顔・耳ツボ・脚・足裏 |

このように、使用期間の目安は目的や部位によって異なります。どの場合も「貼っていることを忘れるほど長く使う」のではなく、肌をいたわりながら無理のない範囲で続けることが大切です。

#置き針 #円皮鍼 #貼る期間 #ツボケア #鍼灸セルフケア

置き針(円皮鍼)は手軽に使えるセルフケアとして人気がありますが、「長く貼っていた方が効きそう」と思ってしまう方も多いようです。しかし、貼りっぱなしの状態を続けると、衛生面や肌トラブルのリスクが高まるといわれています。ここでは、長時間貼り続ける際の注意点と、正しい交換タイミングについてまとめます。

置き針はシールタイプのため、汗や皮脂がたまると通気性が悪くなり、皮膚トラブルを起こすことがあります。特に夏場や運動時は蒸れやすく、菌が繁殖しやすい環境になるといわれています(引用元:https://karadanavi.com/articles/okibari-risk/)。

また、入浴や就寝中に半分だけ剥がれてしまうと、その部分から汚れが入り、かゆみやかぶれの原因になることもあるそうです。清潔な肌に貼ること、汗をかいたら貼り替えることが大切とされています。

長期間同じ場所に置き針を貼っていると、皮膚が刺激に慣れてしまい、効果を感じづらくなる場合があるといわれています。また、粘着剤によるかぶれや赤み、軽いかゆみが出ることもあります。

特に敏感肌の方は、毎回同じツボに貼らず、少しずつ位置をずらすなど工夫することでリスクを減らせます(引用元:https://healthcarejapan.com/円皮鍼の注意点/)。

もし貼っている最中に「ピリピリとした痛み」「強いかゆみ」「赤みや腫れ」が出た場合は、すぐに外すことがすすめられています。放置すると炎症が悪化するおそれがあるため、肌の状態をこまめにチェックしましょう。剥がす際は、無理に引っ張らず、ぬるま湯などでゆるめてから優しく外すと皮膚への負担を減らせます。

一般的に、置き針の交換は1〜3日ごとが目安とされています(引用元:https://kunisada-seikotu.jp/置き鍼の基礎知識/)。肌の状態や目的に合わせて、長くても3〜4日以内に新しいものに貼り替えるのが望ましいといわれています。

貼り替える際は、前に貼っていた箇所をしばらく休ませてから新しい場所に貼るようにしましょう。肌を清潔に保ち、使用後はしっかり洗浄・保湿を行うことも大切です。

#置き針 #円皮鍼 #リスク #衛生管理 #セルフケア

置き針を効果的に使うためには、「どこに」「どのくらいの期間」貼るかが大切です。肩こりや腰痛などの痛みケア、美容やむくみ改善など、目的によって貼る位置や時間の目安が異なるといわれています。ここでは部位別・目的別の貼り方と注意点を紹介します。

肩や首、腰まわりの筋肉がこわばっているときは、1〜3日程度を目安に貼るケースが多いといわれています(引用元:https://kunisada-seikotu.jp/置き鍼の基礎知識/)。

貼る位置は、「肩井(けんせい)」「風池(ふうち)」「腎兪(じんゆ)」など、筋肉の緊張が集まるツボ周辺がおすすめです。膝や腰の痛みがある場合は、関節の動きを妨げないように皮膚がよく伸びる部位を選びましょう。

また、寝返りや衣服の摩擦で剥がれやすい部位は、無理に貼り直さず新しいものに交換するのが安心です。

むくみや冷えが気になる方は、2〜4日ほど貼ると良いといわれています。足首の「三陰交」や、ふくらはぎの「承山」などが人気のツボです。

美容目的では、顔に近い「頬車」「合谷」などを使う場合もありますが、皮膚が薄い部分は刺激を感じやすいため、短時間の使用にとどめましょう。

貼る前は必ず手を清潔にし、皮脂や汗を軽く拭き取ってから貼ると密着しやすく、かぶれにくくなります(引用元:https://karadanavi.com/articles/okibari-beauty/)。

初心者が使う場合は、鍼の長さ0.3mm〜0.6mm程度、太さ0.18mm前後の短いタイプが使いやすいといわれています。長すぎるものは刺激が強く、慣れていない人には不快感を感じやすいそうです。

貼る手順は、①手を洗う → ②貼る場所を清潔にする → ③空気が入らないようにゆっくり押さえる。この3ステップを意識するだけでも、剥がれにくくトラブルを防げます。

「貼ったままお風呂に入ってもいいの?」という質問はよくあります。多くの円皮鍼は防水タイプですが、長時間の入浴や汗をかく運動の後は剥がれやすくなるため、入浴後に新しいものへ貼り替えるのが安心といわれています(引用元:https://healthcarejapan.com/円皮鍼-使い方/)。

また、温泉やサウナでは粘着力が落ちやすいので避けるのが無難です。

#置き針 #円皮鍼 #貼り方のコツ #ツボセルフケア #鍼灸セルフケア

置き針を貼ってみたけれど「思ったほど変化がない」「途中でかゆくなって続けられない」という声も少なくありません。ここでは、効果を感じにくい時の見直しポイントや、専門家へ相談すべきタイミングを紹介します。

まず確認したいのは、貼る場所・期間・鍼のタイプの3つです。ツボがずれていたり、刺激が弱すぎたりすると、十分な実感が得られにくいといわれています。特に「肩こり用」「腰痛用」など目的に合ったツボを選ぶことが重要です。

また、同じ部位に長期間貼り続けると皮膚が刺激に慣れてしまう場合もあるため、2〜3日ごとに位置を少しずらすのがおすすめです(引用元:https://shinkyu-taka.jp/column/okibari-checkpoint/)。

さらに、貼る前に肌を清潔にしておくことで粘着力が上がり、刺激がムラになりにくいとされています。

セルフケアだけでなく、鍼灸院などでの定期的な施術を組み合わせると改善が感じやすくなるケースがあります。

多くの鍼灸院では、週1回〜2週に1回程度の来院から始め、体の状態が安定してきたら月1回ほどに間隔をあける方法が一般的とされています(引用元:https://shinkyu-taka.jp/15800821835928)。

あくまで目安であり、症状の種類や生活習慣によっても異なります。自宅での置き針ケアと、専門家による触診を併用することで、より効果的に体調管理ができるといわれています。

1週間以上貼り続けても変化を感じない場合や、貼るたびに肌トラブルが起きる場合は、一度専門家に相談するタイミングです。

鍼灸師はツボの位置を体の状態から判断し、症状の根本原因を探るための検査(触診)を行います。自己判断で続けるよりも、安全で適切なアドバイスが受けられるといわれています(引用元:https://karadanavi.com/articles/okibari-shinkyu/)。

Q1. 1週間以上貼っても大丈夫?

→ 一般的には2〜3日で交換するのが望ましいといわれています。長期間貼り続けると、肌がかぶれたり菌が繁殖するおそれがあります。

Q2. 貼るのを忘れたらどうすればいい?

→ 無理に貼り直す必要はありません。気づいた時に清潔な肌へ新しいものを貼りましょう。

Q3. 貼ってすぐに外したら効果がない?

→ 短時間でも刺激が加われば、ツボに反応が出る場合があります。焦らず、回数を重ねて様子を見ることが大切です。

#置き針 #円皮鍼 #効果がない時 #鍼灸院相談 #セルフケア