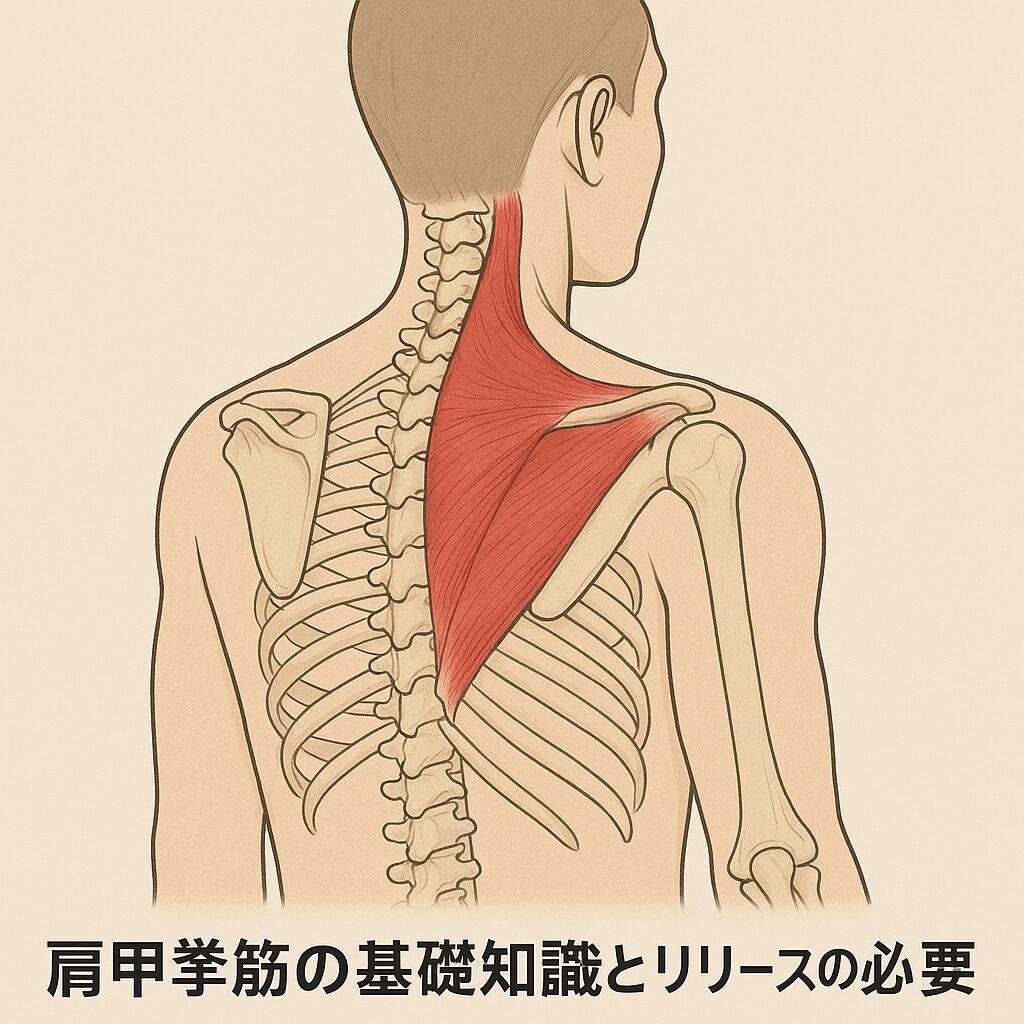

1.肩甲挙筋の基礎知識とリリースの必要性

肩甲挙筋とは何か:位置・解剖構造・作用

肩甲挙筋が硬くなる原因(姿勢・長時間作業・ストレス・呼吸など)

肩甲挙筋の硬さ・コリが引き起こす症状例(首こり・肩こり・頭痛・可動域の制限など)

リリース(筋膜リリース・トリガーポイント療法など)の理論的メリット:血流改善・神経機能・可動性向上 等

2.セルフリリース・ストレッチ方法:自宅でできる具体的な手順

道具を使う方法(テニスボール・フォームローラーなど):準備・やり方・強さの目安

道具なしでもできるストレッチ・マッサージ(手のひら・タオル・壁などを使って)

呼吸・姿勢と組み合わせて効果を高めるコツ

実践の頻度・時間・セット数の目安

3.プロ施術との比較と選ぶ基準

手技施術・整体・鍼灸・トリガーポイント療法などの特徴

プロに頼むべきケース(痛みが強い/しびれがある/セルフで改善しない等)

セルフケアとプロ施術の組み合わせ方

施術を受ける際のポイント(施術者の資格/安全性/費用・頻度など)

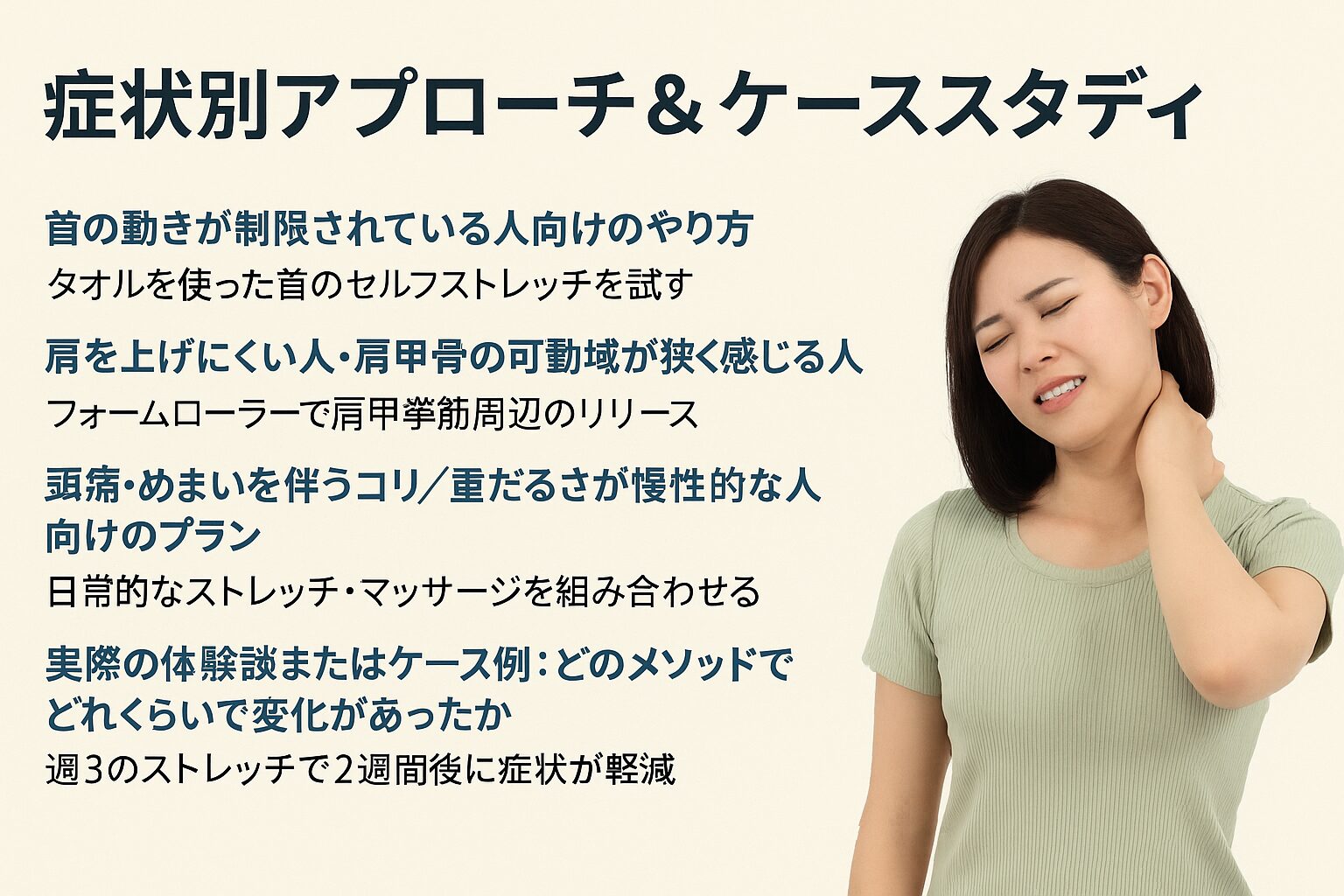

4.症状別アプローチ & ケーススタディ

<症状別>首の動きが制限されている人向けのやり方

肩を上げにくい人・肩甲骨の可動域が狭く感じる人向けの方法

頭痛・めまいを伴うコリ/重だるさが慢性的な人向けのプラン

実際の体験談またはケース例:どのメソッドでどれくらいで変化があったか

5.維持・予防のための日常習慣と注意点

日常で意識すべき姿勢のポイント(デスクワーク/スマホなどでの調整)

休憩・動きの間隔・ストレッチインターバルの入れ方

肩甲骨周辺・首の筋肉全体とのバランスを保つためのトレーニング

リリース時の痛み・過剰刺激を避けるための注意点

リリース後の回復期間・維持頻度・モニタリング方法(変化を確認する指標など)

1.肩甲挙筋の基礎知識とリリースの必要性

2.セルフリリース・ストレッチ方法:自宅でできる具体的な手順

3.プロ施術との比較と選ぶ基準

4.症状別アプローチ & ケーススタディ

首の動きが制限されている人向けのやり方

首を左右に動かしにくい人は、タオルを使ったセルフストレッチが有効だと言われています。タオルを後頭部に当てて軽く引き、首を傾けながら深呼吸すると、肩甲挙筋が伸びやすくなります。無理に動かすのではなく、ゆっくり行うことが大切です。

肩を上げにくい人・肩甲骨の可動域が狭く感じる人向けの方法

肩を持ち上げると詰まるような感覚がある場合は、フォームローラーを肩甲骨の内側に当てて転がす方法が推奨されています。筋膜がゆるむことで可動域が広がることが期待できると言われています。また、肩甲骨を回すように大きく動かす体操を加えるとより効果的です(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/1896/)。

頭痛・めまいを伴うコリ/重だるさが慢性的な人向けのプラン

肩甲挙筋の緊張が頭痛やめまいに関連しているケースでは、日常的なストレッチに加えて、軽いマッサージや温めを取り入れることがすすめられています。特に寝る前のリリースは副交感神経を整え、睡眠の質を高める一助になるとも言われています。

実際の体験談またはケース例

ある人は週に3回、1回5分程度のストレッチを続け、2週間後には首の回しやすさが改善したと感じたそうです。また別のケースでは、テニスボールを使ったセルフリリースを1日おきに行ったところ、肩の重だるさが軽減したとの声もあります。即効性よりも継続がポイントだと多くの体験談で語られています。

#肩甲挙筋 #リリース #ストレッチ #症状別ケア #セルフケア

5.維持・予防のための日常習慣と注意点

日常で意識すべき姿勢のポイント

デスクワークやスマホ操作の際は、首を前に突き出さず背筋をまっすぐに保つことが大切だと言われています。モニターは目の高さに合わせ、肘や肩がリラックスできる位置に整えると肩甲挙筋への負担を減らせます。小さな工夫でも積み重ねることで効果が出やすいと考えられています。

休憩・動きの間隔・ストレッチインターバルの入れ方

長時間同じ姿勢を続けるのは筋肉の硬直につながるため、1時間に1回は立ち上がり、首や肩を軽く回す習慣を取り入れるのがおすすめです。短いストレッチや深呼吸を挟むことで、血流が保たれやすくなるとされています(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/1896/)。

肩甲骨周辺・首の筋肉全体とのバランスを保つためのトレーニング

肩甲挙筋だけでなく、僧帽筋や菱形筋など肩甲骨周囲の筋肉もバランスよく使うことが予防につながると言われています。肩甲骨を寄せるエクササイズや軽いチューブトレーニングを取り入れると、姿勢が安定しやすくなります。

リリース時の痛み・過剰刺激を避けるための注意点

リリース中に鋭い痛みが出る場合は強さを弱めることが大切です。「痛気持ちいい」と感じる範囲で行うのが望ましいとされています。強く押しすぎると筋肉を逆に緊張させてしまう可能性があるため注意が必要です。

リリース後の回復期間・維持頻度・モニタリング方法

セルフリリースやストレッチの効果は一度で完結するものではなく、継続的に行うことで改善につながると考えられています。週に2〜3回の習慣化が目安とされ、首の可動域や肩の軽さを定期的にセルフチェックすると変化を確認しやすくなります。

#肩甲挙筋 #リリース #日常習慣 #姿勢改善 #セルフケア

この記事をシェアする

関連記事