手術による血管損傷と内出血の関係

手術後に内出血が見られるのは、体の中で起きた自然な反応の一つだと言われています。手術中は皮膚や筋肉を切開する際に、目に見えないほど細い血管まで損傷を受けることがあります。その結果、血液が皮膚の下ににじみ出て「青あざ」のように見えるのです。器具や針の刺激によっても小さな血管が影響を受けることがあり、これが術後の内出血につながると言われています(引用元:https://miyagawa-seikotsu.com)

個人差を生む要因とは?

ただし、内出血の程度や回復スピードには個人差があります。高齢の方は血管の弾力が低下しているため出血しやすい傾向にあると言われています。また、もともと血管がもろい体質の方や、血をサラサラにする薬(抗凝固薬)を服用している方は、内出血が強く出やすいとされています。さらに、高血圧の方は血流の勢いが強いため、術後にあざが大きく広がるケースも報告されています(引用元:https://yotsuya-blb.com, https://cd-clinic.net)

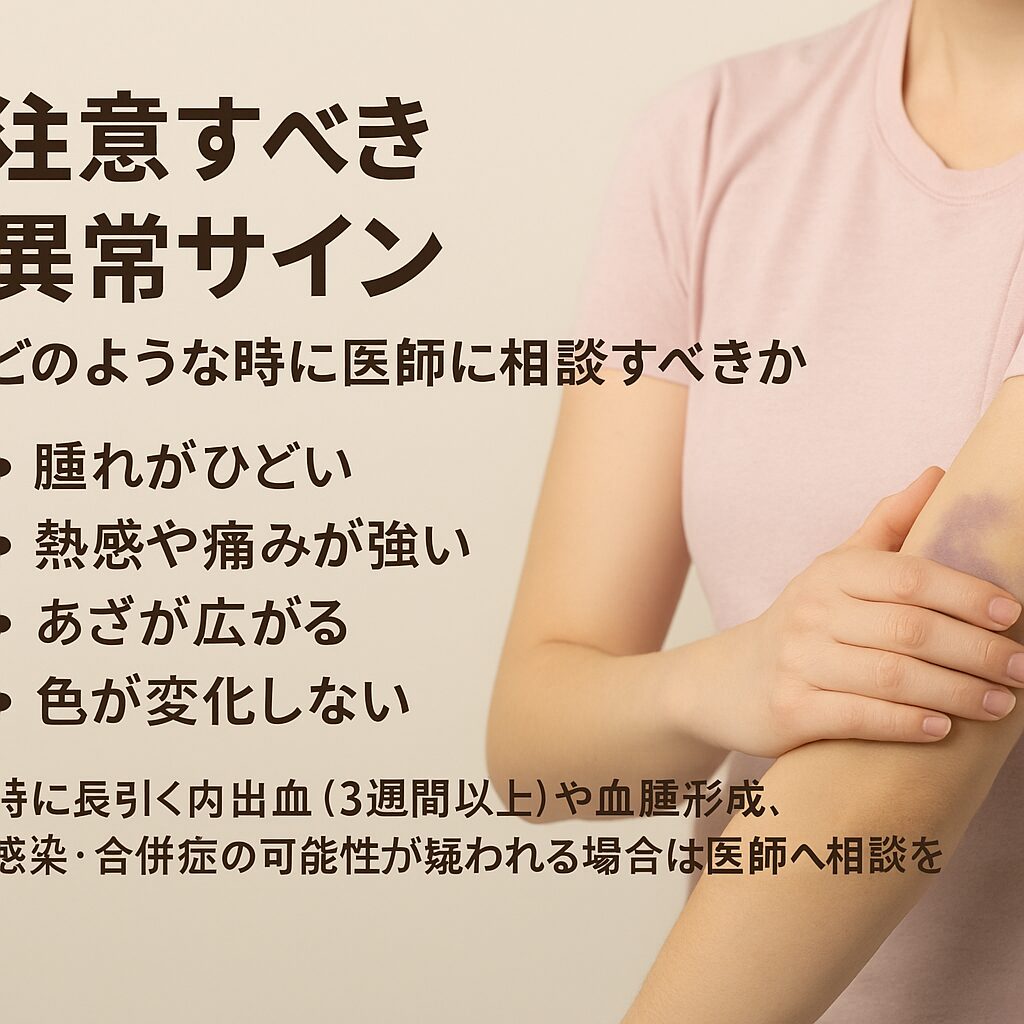

正常な反応と異常の境界

術後の内出血は多くの場合、自然に吸収されていく過程で色が赤紫から青紫、緑、黄色へと変化すると言われています。これは血液の成分が分解されていくサインです。一方で、腫れや強い痛みを伴ったり、あざが広がり続ける場合には注意が必要とされ、早めに専門家へ相談することが推奨されています(引用元:https://miyagawa-seikotsu.com)

#術後内出血

#血管損傷

#術後ケア

#高齢と内出血

#抗凝固薬リスク