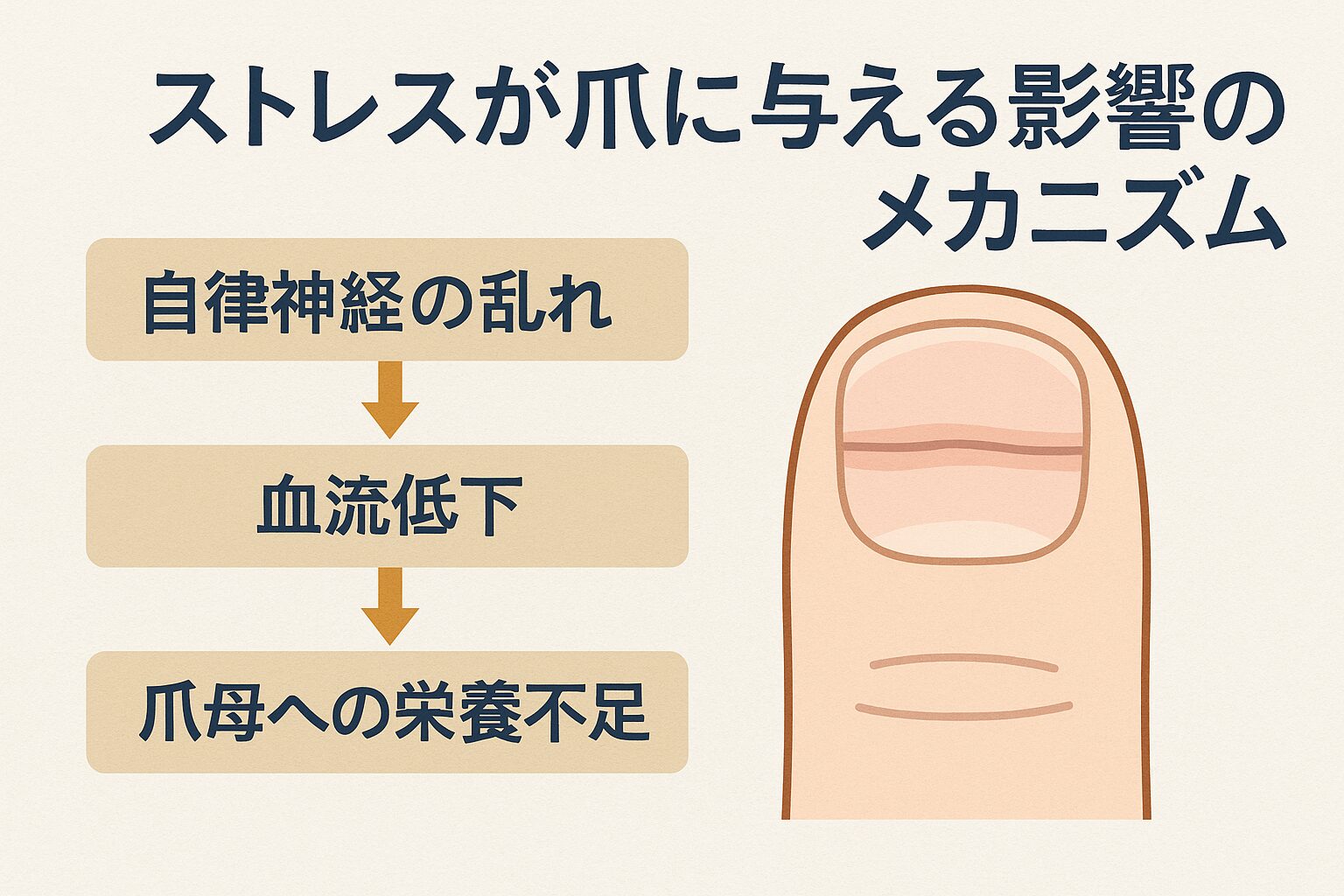

爪甲横溝(ボーライン)

爪に横向きの溝が現れる状態で、医学的には「ボーライン」と呼ばれています。強いストレスや発熱、体調不良の影響で一時的に爪の成長が滞ると出やすいと言われています(引用元:https://sakaguchi-seikotsuin.com/その他/爪のへこみはストレスのサイン?原因と対処法を)。横に線が入ると見た目にも気づきやすく、自分の体調の変化を振り返るきっかけになる場合があります。

点状陥凹(ピッティングネイル)

表面に小さな穴やへこみが点々とできる状態です。乾癬(かんせん)やアトピー性皮膚炎などの皮膚疾患に関連して現れることがあると言われています(引用元:https://gelnailkit-mania.com/info/nail-disease/)。精神的ストレスや日常の習慣による爪への負担も背景にある場合があり、爪の状態が体のサインになっているケースも少なくありません。

匙状爪(スプーンネイル)

爪が反り返ってスプーンのように中央がへこんでしまうタイプで、鉄分不足や貧血が関与すると考えられています(引用元:https://tokyo-makizume.com/column/nail-bokoboko/)。軽度であれば見逃しがちですが、スプーン状の形は栄養面のチェックをするサインになることもあるようです。

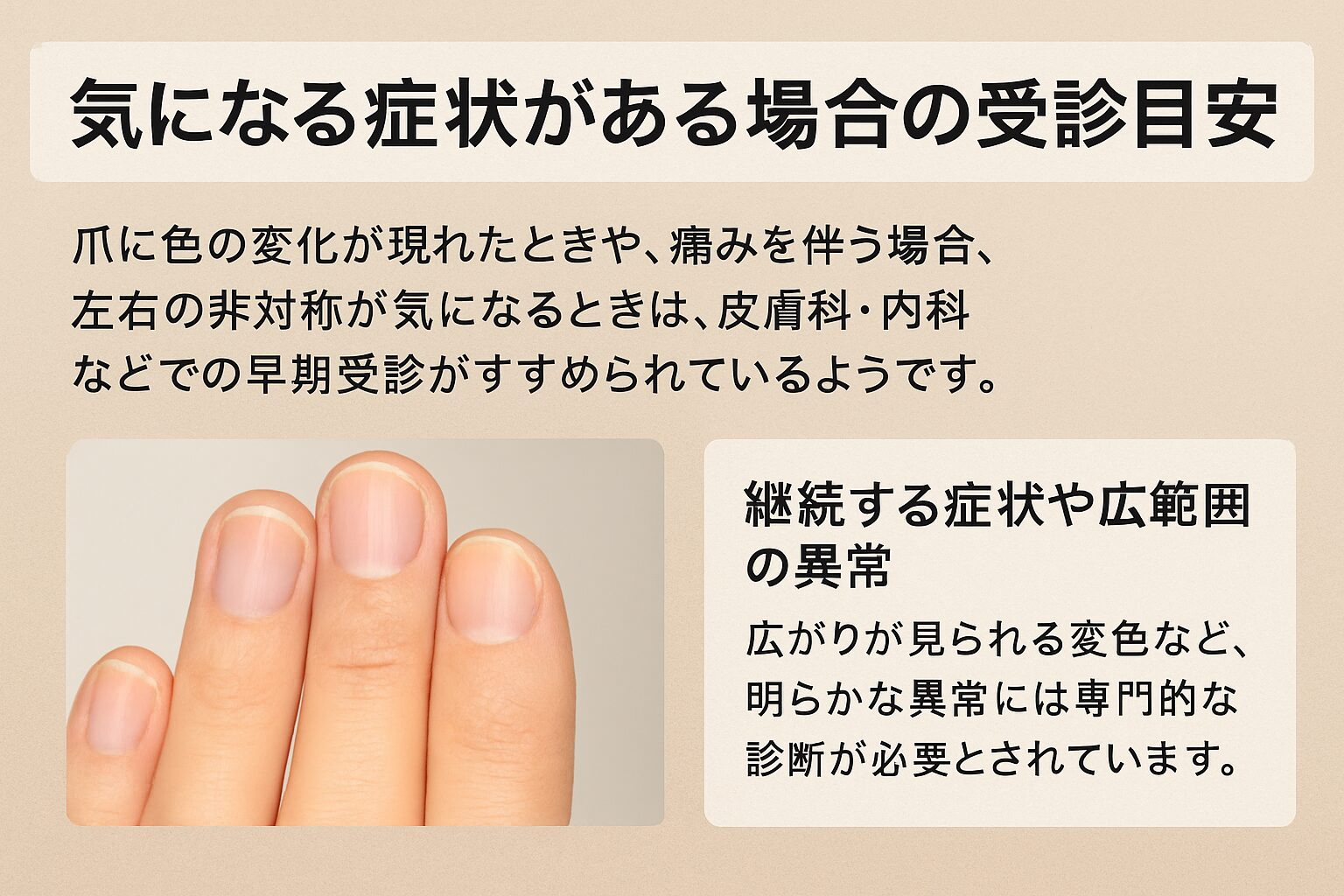

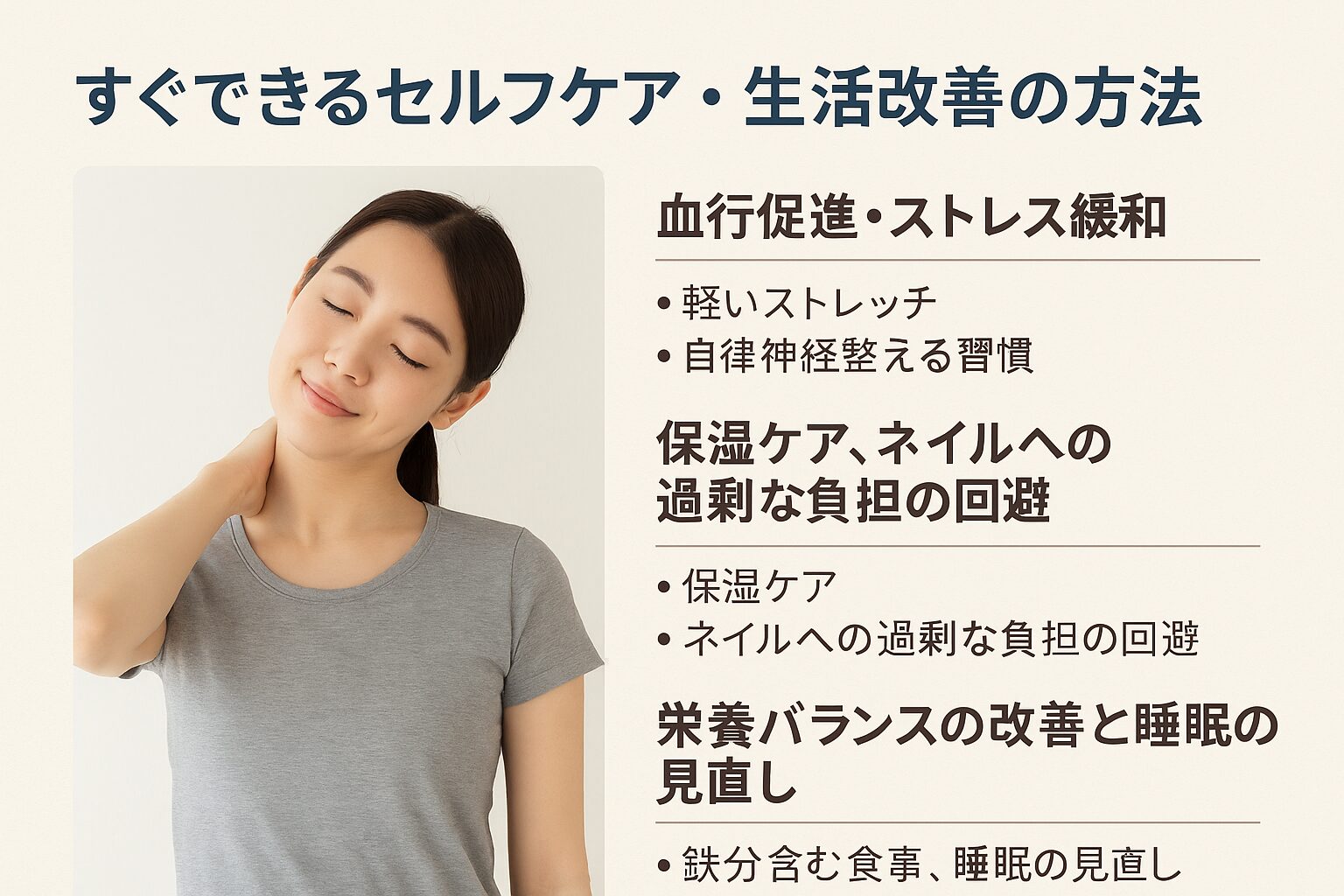

これらの爪のへこみは、見た目の違いによってある程度の原因の目安になると言われています。ただし、必ずしも一つの要因に限定できるものではなく、ストレス・栄養・生活習慣など複数が関わることも多いとされています。爪の変化を観察することで、自分の体や生活を見直すヒントにつながるかもしれません。気になる場合は、皮膚科などでの触診や相談を検討するのも一つの方法です。

#爪のへこみ #ストレスサイン #栄養不足 #健康チェック #生活習慣