1. 筋膜リリースとは? 背中が硬くなる原因と期待できる効果

筋膜・筋肉・筋膜癒着とは何か(簡潔に)

背中で筋膜が硬くなりやすい理由(姿勢の悪さ・長時間のデスクワーク・肩甲骨の可動制限など)

背中の筋膜が硬くなると起こる不調(肩こり・腰痛・姿勢悪化・疲れやすさなど)

筋膜リリースを行うことで得られるメリット(柔軟性改善・痛み軽減・可動域アップ・見た目・姿勢 改善など)

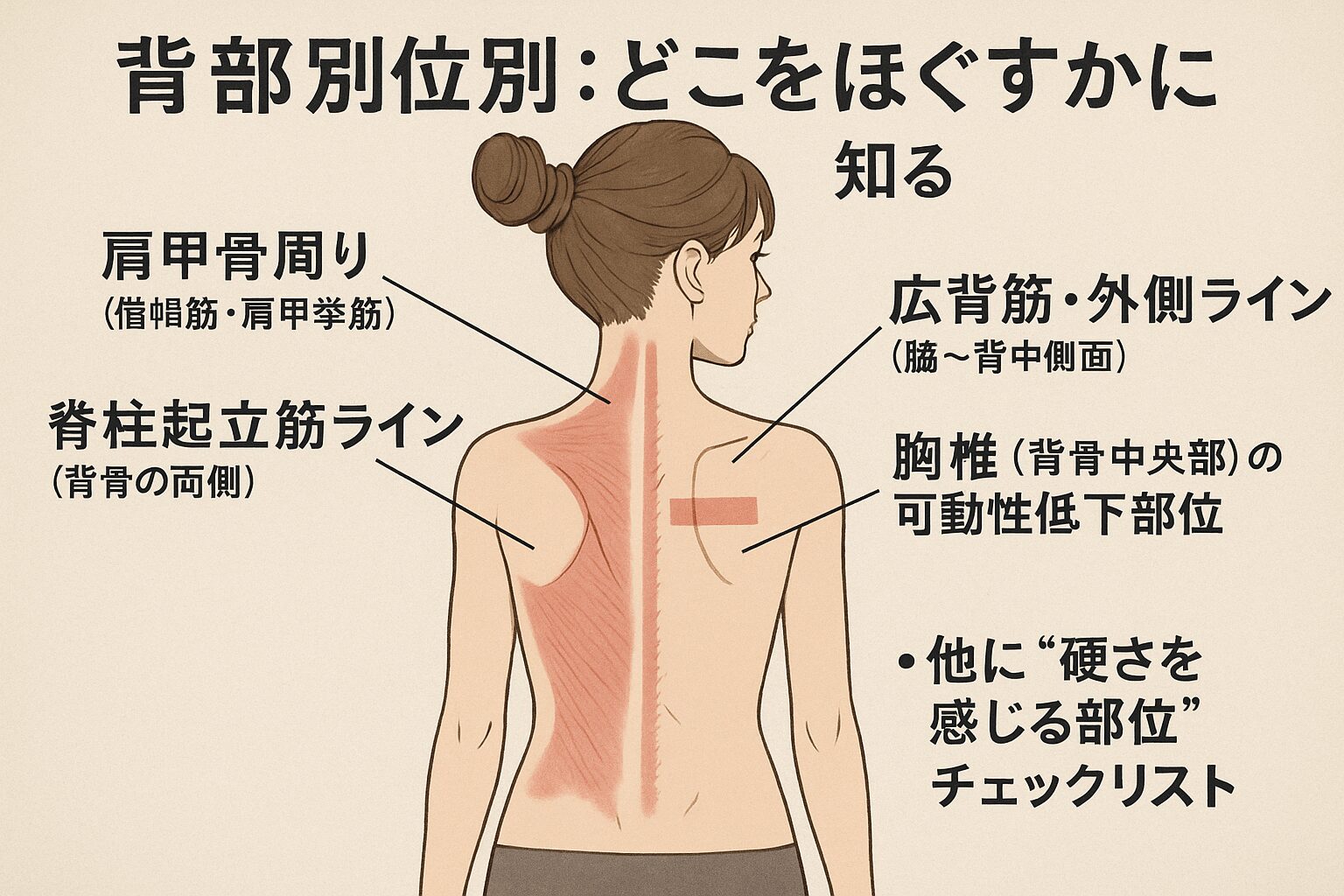

2. 背中の部位別:どこをほぐすかを知る

肩甲骨周り(僧帽筋・肩甲挙筋)

脊柱起立筋ライン(背骨の両側)

広背筋・外側ライン(脇~背中側面)

胸椎(背骨中央部)の可動性低下部位

他に“硬さを感じる部位”チェックリスト

3. 実践:背中の筋膜リリース やり方(道具あり/道具なし)

フォームローラーを使った方法

セットする位置・体勢

肩甲骨~広背筋を転がす/静止圧をかける方法

各部位(肩甲骨内側・背骨両側・広背筋外側など)での具体的アプローチ

道具なし・セルフケア

手を使うストレッチ/ひねり/腕を上げたり伸ばしたりする方法

テニスボールやマッサージボールを使ったピンポイント アプローチ

バスタオルやストレッチポールを使う簡単な補助ツールあり方法

頻度・時間の目安

初心者向けの強度・秒数/回数

週何回くらい+1回どれくらい時間をかけるか

4. 注意点・トラブル対処法

無理な圧・姿勢による悪影響(腰を反らせすぎ/肩を過度にひねるなど)

痛みやしびれが出たらどうするか(中止するサイン・専門家への相談目安)

筋膜リリース後のケア(ストレッチ・体を温める・水分補給など)

避けたほうがいい体勢・状況(ケガ・炎症・持病がある場合など)

5. 継続のコツ&実際の活用シナリオ

モーニング・お仕事合間・寝る前など時間帯別ルーティン例

背中の筋膜リリースを生活に取り入れる方法(5分でできる習慣など)

“変化を感じるまでの目安”:何日/何週間でどう変わるかの目安

実際に実践した人のコメントや Before/After の声(可能なら)

よくある質問(FAQ):例えば「毎日やっていい?」「フォームローラーが無い時どうする?」「背中痩せにも本当に効くの?」など

1.筋膜リリースとは? 背中が硬くなる原因と期待できる効果

1.筋膜・筋肉・筋膜癒着とは何か

「筋膜リリース」という言葉を耳にしたことがあっても、実際には何を意味するのか曖昧な方も多いと思います。筋膜とは、体の筋肉や臓器を覆う薄い膜のことで、全身をネットワークのようにつなぎ合わせている存在です。この膜が柔らかくスムーズに動いていると体も軽快に感じられますが、長時間の同じ姿勢や過度な負担によって筋膜がよじれたり硬くなったりすると「癒着」と呼ばれる状態になると言われています。癒着が起きると筋肉の動きが制限され、コリや不調の原因につながることがあるとされています。

2.背中で筋膜が硬くなりやすい理由

背中は特に筋膜の癒着が起きやすい部位です。その大きな要因のひとつが「姿勢」です。デスクワークやスマートフォンの操作で長時間前かがみになっていると、肩甲骨の可動域が狭くなり、背中の筋肉に余計な負担がかかりやすいと言われています。また、運動不足によって血流が滞ると、筋膜の柔軟性が低下しやすくなるとも考えられています。特に肩甲骨周りや背骨の両側にある脊柱起立筋は長時間の座り姿勢でこわばりやすく、違和感や張りを感じやすいポイントです。

3.背中の筋膜が硬くなると起こる不調

筋膜の癒着が背中で起きると、まず感じやすいのは「肩こり」です。これは肩甲骨の動きが制限されることで周囲の筋肉に余分な力がかかり、慢性的な張りを感じるようになると言われています。さらに広背筋や脊柱起立筋の柔軟性が低下すると、腰痛や疲労感につながることもあります。姿勢が悪化し、猫背や反り腰のような状態が定着してしまうと、全身のバランスに影響を及ぼす可能性も指摘されています。こうした不調は日常生活のパフォーマンスを下げ、疲れやすさや集中力の低下にも関わると考えられています。

4.筋膜リリースを行うことで得られるメリット

背中に筋膜リリースを取り入れることで、筋肉と筋膜の滑りが改善し、体をスムーズに動かしやすくなるとされています。結果として柔軟性が高まり、肩や腰の張り感が軽くなる場合があります。また、背中がほぐれると肩甲骨の可動性が広がり、姿勢の改善につながると考えられています。さらに血流が促されることで疲労回復のサポートになり、日常動作が楽に感じられることもあると言われています。美容面でも背中のラインがすっきり見えやすくなる可能性があるため、健康と見た目の両面で効果が期待できるアプローチです。

引用元:

#筋膜リリース #背中ケア #肩こり改善 #姿勢サポート #自宅ストレッチ

2.背中の部位別:どこをほぐすかを知る

3.実践:背中の筋膜リリース やり方(道具あり/道具なし)

4.注意点・トラブル対処法

5.継続のコツ&実際の活用シナリオ

この記事をシェアする

関連記事