- 営業時間9:00 〜12:00/ 14:00〜19:30

- 最終受付時間19:00

- 定休日木・日・祝

兵庫県姫路市別所町北宿1046−3

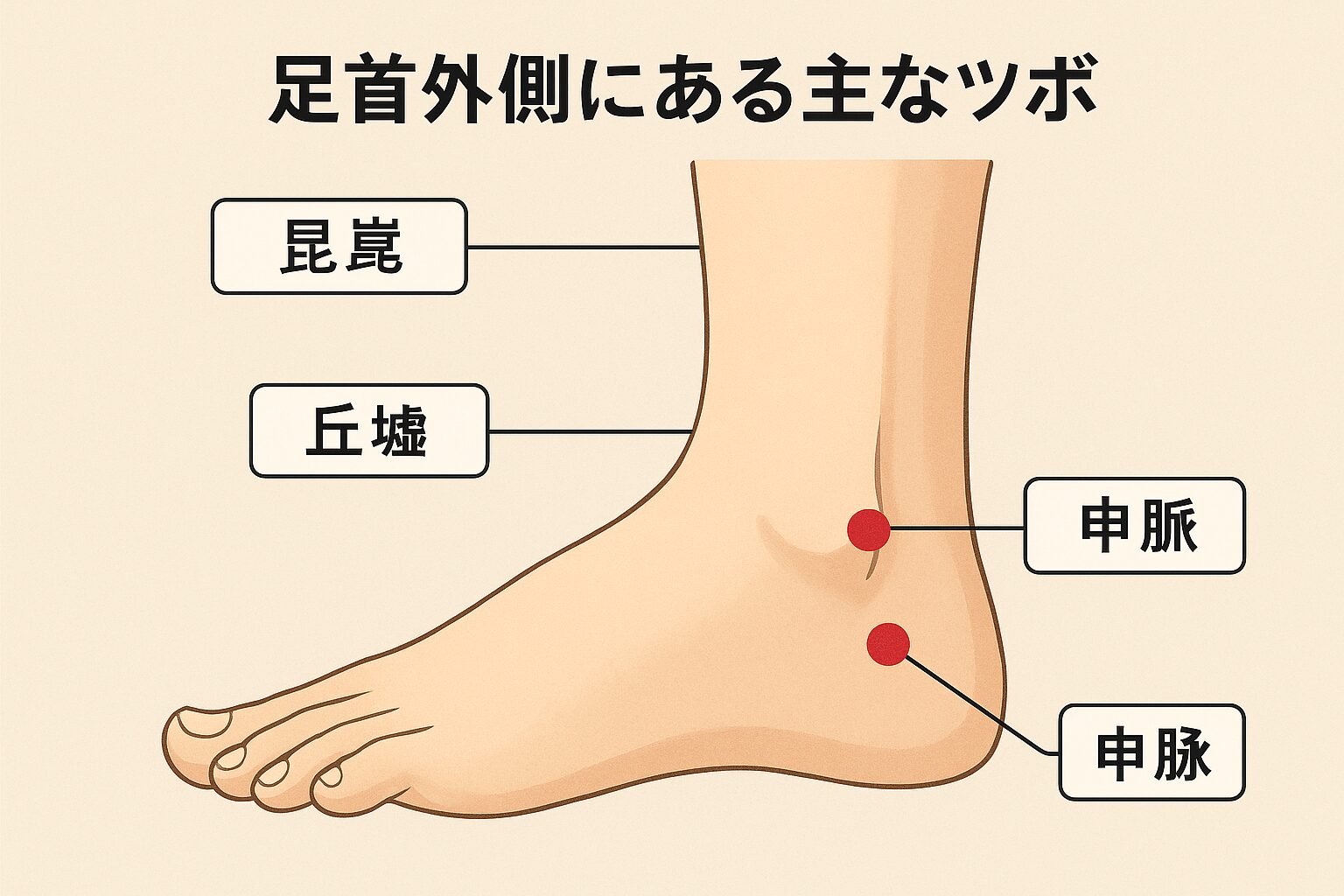

崑崙(こんろん)・丘墟(きゅうきょ)・申脈(しんみゃく)などの具体的な名前

骨・腱・くぼみを使った目印

自分で確かめるセルフチェック方法

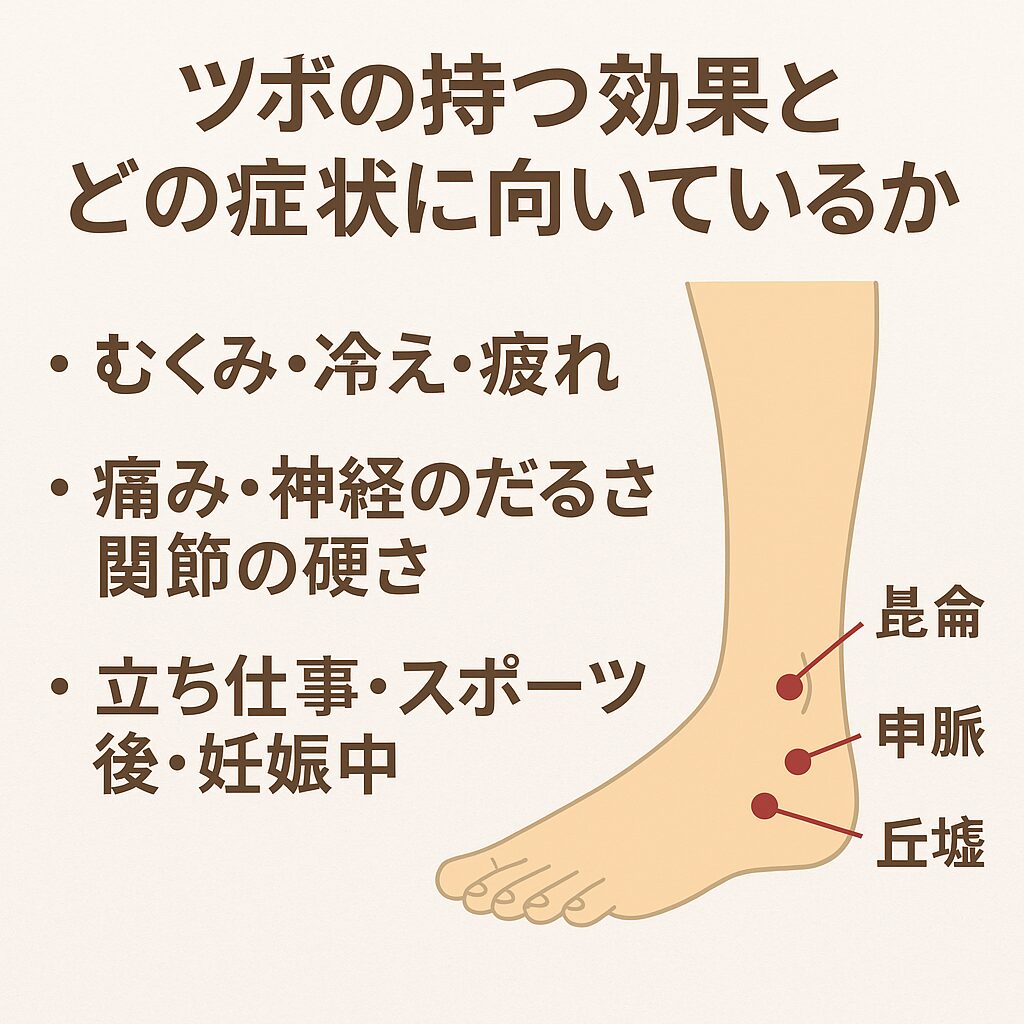

むくみ・冷え・疲れ

痛み・神経のだるさ・関節の硬さ

その他(立ち仕事・スポーツ後・妊娠中などの特別なケース)

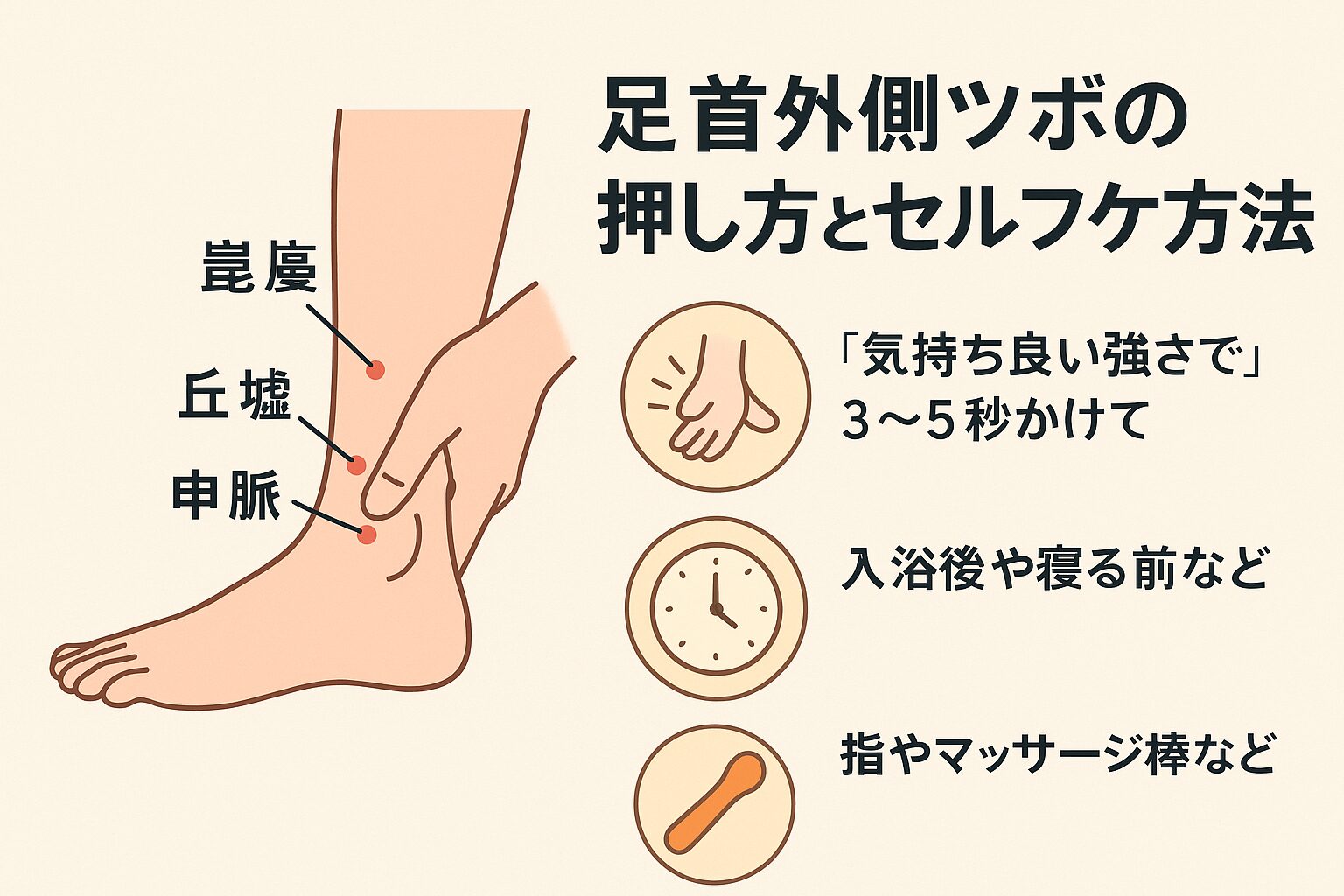

力の入れ方・時間・頻度

押す方向・角度

押すタイミング(入浴後・寝る前・起床後など)

道具の使い方(指・マッサージ棒・ローラーなど)

ストレッチ・足首を動かす運動

温め・血流改善

靴・靴下・サポーターなど日常で気をつけたいこと

生活習慣(睡眠・姿勢・座り/立ち時間)

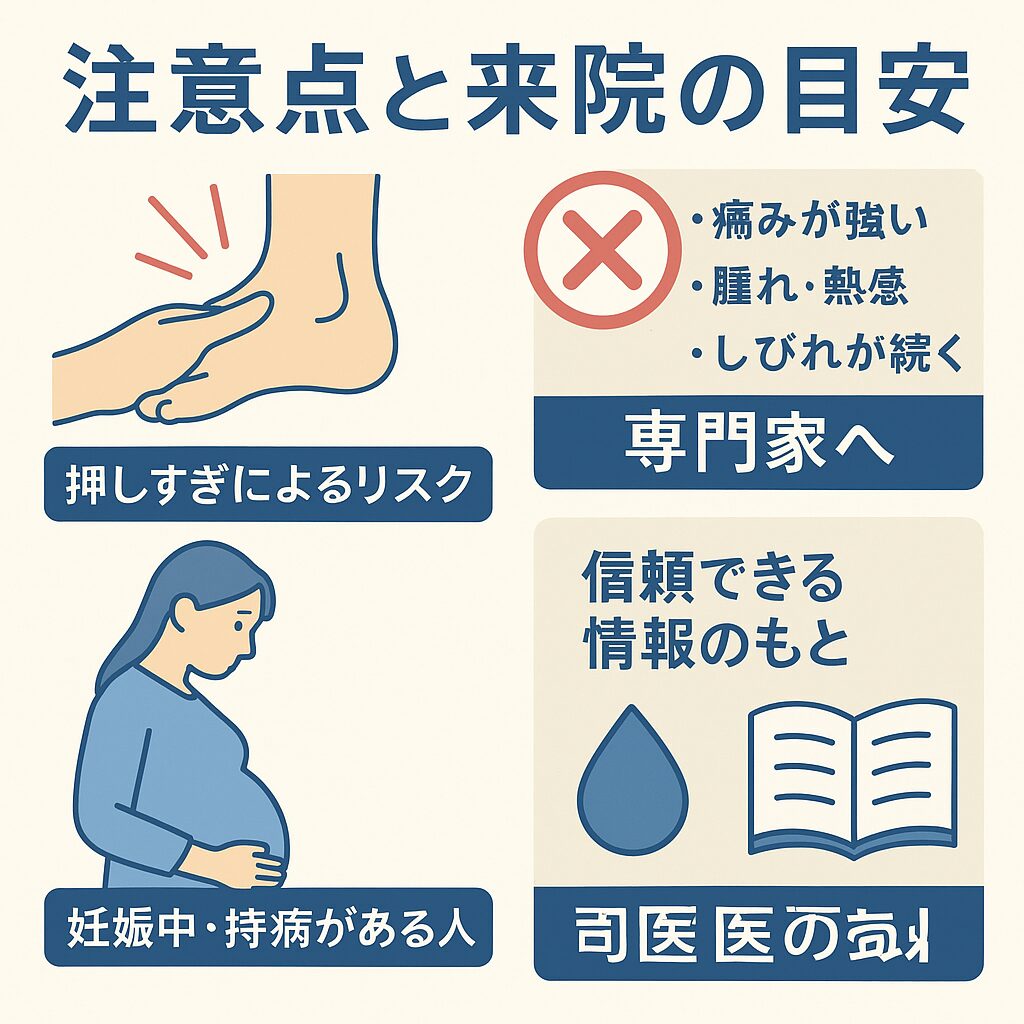

押しすぎや誤った押し方で起こりうるリスク

次のような場合は専門家へ:痛みが強い/腫れ・熱感がある/しびれが続く etc.

妊娠中・持病がある人がツボを使う際の注意

信頼できる情報源やエビデンスの紹介(東洋医学・鍼灸の見解など)

足首の外側には、昔からむくみや冷え、足の疲れなどに使われてきたツボが集まっていると言われています。その中でも代表的なのが「崑崙(こんろん)」「丘墟(きゅうきょ)」「申脈(しんみゃく)」です。ここでは、それぞれの場所をわかりやすく整理してご紹介します。

崑崙は、外くるぶしとアキレス腱の間にあるくぼみに位置すると言われています。触ってみると、骨と腱の間に指が収まるポイントがあり、そこが目安になります。足の疲労感や腰のだるさに使われることが多いとされています。

丘墟は、外くるぶしの前方にあるツボです。足首を軽く曲げると、くるぶしの前に小さなくぼみが浮き出てくるので探しやすいでしょう。この部分は足のねじれやだるさに関連があると言われており、日常的に立ち仕事をする人が意識するケースも少なくありません。

申脈は、外くるぶしの真下に位置するとされています。指でなぞると骨の下に小さなくぼみがあり、そこを目安にすると見つけやすいです。足の冷えや体のバランスに関係していると紹介されることが多く、夜間のリラックス時に意識して触れる人もいます。

「本当に合っているのかな?」と不安になる方も多いのですが、骨や腱をランドマークにすることで比較的わかりやすく探せると言われています。例えば、外くるぶしを中心に「前・下・後ろ」の3方向を意識し、指で触りながら小さなくぼみを確認していくと、自然とツボを探しやすくなります。

ただし、強い痛みや腫れがある場合には無理に押さず、専門家に相談することがすすめられています(引用元: くまのみ整骨院、みやがわ整骨院、足うら屋)。

✅ポイントは、「骨とくるぶし」「腱の際」「指が収まるくぼみ」を頼りに探すことです。慣れてくると自分の足首の特徴も見えてきて、ツボを探すのが楽しくなるはずです。

#ハッシュタグ

#足首ツボ

#外側のポイント

#セルフチェック

#むくみ冷え対策

#東洋医学セルフケア

足首外側のツボを押すときは、力加減や方向、タイミングを意識するとより効果的だと言われています。ただ漠然と押すよりも、ちょっとした工夫を取り入れることでセルフケアがしやすくなるでしょう。ここでは「力の入れ方・時間・頻度」「押す方向と角度」「タイミング」「道具の使い方」に分けて整理します。

「どれくらいの強さで押せばいいの?」と疑問に思う方も多いですよね。目安としては「気持ちいい」と感じる程度の圧で、3〜5秒押して離す、これを数回繰り返すのが一般的だと紹介されています。強く押しすぎると筋や皮膚を痛めることがあるため、じんわり圧が伝わる程度で十分とされています。毎日数分、気がついたときに取り入れる方も多いようです(引用元:くまのみ整骨院、足うら屋)。

ツボは平面的に押すだけでなく、骨や腱に沿って角度を工夫すると刺激が伝わりやすいと言われています。例えば、崑崙はアキレス腱に向かって軽く押し込むように、丘墟は前方に向けて斜めに圧をかけるようにする方法が紹介されています。角度を変えることで「ここだ」という感覚を得やすいのも特徴です。

押す時間帯も意識すると良いとされています。血流が良くなっている入浴後、リラックスしやすい寝る前、あるいは体を起こす準備としての朝のケアなどが一般的です。特に夜は副交感神経が優位になるため、心身の落ち着きを感じやすいという声もあります(引用元:みやがわ整骨院)。

基本は親指や人差し指の腹を使って押しますが、指が疲れやすい人はマッサージ棒やツボ押しローラーを活用するのも一案です。道具を使うと圧が安定しやすく、同じ力で繰り返し押しやすいというメリットがあります。ただし金属製など硬すぎる道具は内出血の原因になる可能性があるため、木製や樹脂製のやわらかめのものが無難と言われています。

足首外側のツボをセルフケアに取り入れるときは、力加減・角度・タイミングを意識し、無理なく継続することが大切です。無理に押し込まず、体調に合わせて取り入れることで日常のリズムに自然と馴染みやすくなるでしょう。

#ハッシュタグ

#足首ツボ

#正しい押し方

#セルフケア習慣

#むくみ冷え対策

#東洋医学の知恵

足首外側のツボを刺激するだけでも気持ちが整いやすいと言われていますが、それと合わせて日常的なケアを意識するとさらに効果的だと紹介されることがあります。ここでは「ストレッチ・運動」「温め」「靴やサポーター」「生活習慣」の4つを整理してみます。

「ツボ押しのあとに軽いストレッチをするとどうですか?」という質問をいただくことがあります。実際、足首を上下に動かしたり、ぐるぐる回したりすることで関節周りの血流がスムーズになるとされています。特にデスクワーク中は同じ姿勢が長く続くので、1時間に数回、かかとを上げ下げするだけでも良いと紹介されています(引用元:みやがわ整骨院、足うら屋)。

足首の冷えがあると、ツボを押しても「なかなか楽にならない」と感じることがあります。その場合は、足湯や蒸しタオルなどで温めてから刺激すると巡りが良くなると紹介されています。38〜40℃くらいのぬるめのお湯で10分程度が目安とされ、リラックス効果も得られると言われています(引用元:ステップ木更津鍼灸治療院)。

意外に見落としがちなのが「靴や靴下の影響」です。きつい靴を履いていると血流やリンパの流れが妨げられるため、ツボを押しても効果を感じにくい場合があると言われています。クッション性のある靴や着圧靴下をうまく使うことで、日中のサポートになるケースもあります。

セルフケアの基本は、やはり生活習慣です。睡眠不足や長時間の同じ姿勢は、足首やふくらはぎに大きな負担をかけます。座りすぎの人は1時間ごとに立って伸びをする、立ちっぱなしの人は片足を少しずつ休ませるなど、小さな工夫を積み重ねることが大切だとされています。

足首外側のツボ刺激を軸に、ストレッチや温め、靴選び、生活習慣を組み合わせることで、より自然に体をケアできると言われています。無理なくできる範囲から取り入れてみるのがポイントです。

#ハッシュタグ

#足首ツボ

#セルフケア習慣

#温めと血流改善

#生活習慣見直し

#東洋医学ケア