- 営業時間9:00 〜12:00/ 14:00〜19:30

- 最終受付時間19:00

- 定休日木・日・祝

兵庫県姫路市別所町北宿1046−3

自律神経の乱れや低体温に伴う一般的な冷え性と、病的原因による冷えの見分け方(例:「片側だけ冷える」「しびれ・痛みを伴う」など) 。

甲状腺機能低下症、膠原病、鉄欠乏性貧血、低血圧、自律神経失調症など。

閉塞性動脈硬化症(ASO)やバージャー病など血流に関わる病気 。

片足だけ冷えるケース(ASO・バージャー病)。

痛み・しびれを伴う、色の変化や潰瘍の有無がある場合の注意点。

血液検査(ホルモン、貧血、炎症など)。

ABI/PWVや血管エコー(ASOを疑う場合)。

内分泌・膠原病・自己免疫検査など専門的検査 。

基礎代謝の低下を防ぐための運動・栄養 。

ストレス、睡眠、生活リズム、自律神経対策 。

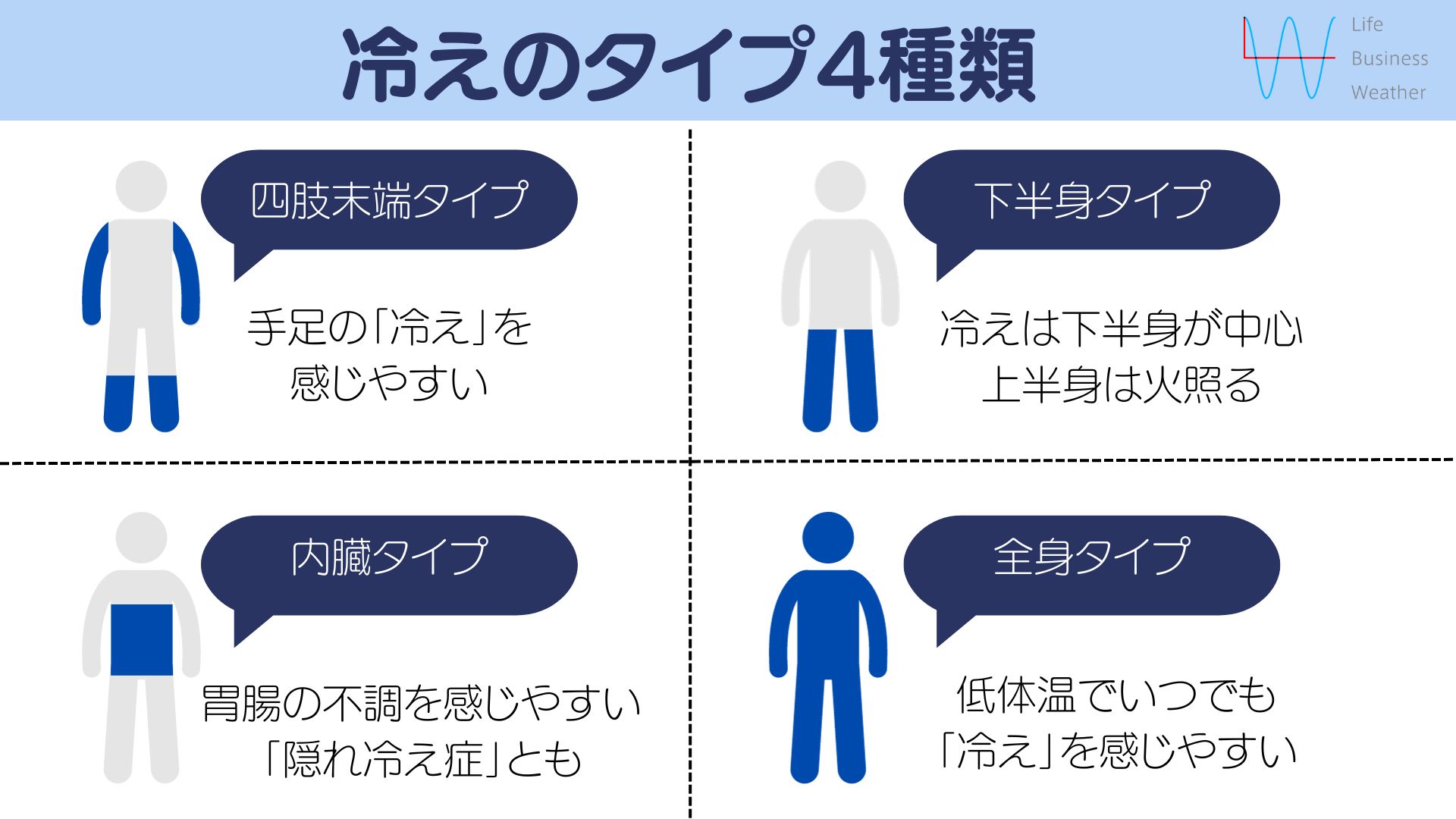

冷えタイプ別(四肢末端型・下半身型など)のセルフケア方法 。

ねえ、最近「足が冷えるなあ」と思ってる人、多いと思うんだけど、それが単なる冷え性なのか、それとも何か病気が隠れているのか、気にならない?

まず「冷え性」は、自律神経のバランスがちょっと乱れていたり、血のめぐりが弱い人に多くて、「体質として冷えやすい」とされているんですよね。ただ、これは日常的な範囲なので、生活改善で改善しやすいと言われています。たとえば冷たいビールをガーッと飲んだり、クーラーのせいだったり、筋肉量が少ないせいで手足まで温まりづらかったりとか、そういう理由もあるようです note(ノート)Kindai Picks。

一方で、「病気による冷え」はちょっとヤバイケースもあるかもしれません。たとえば、甲状腺の働きが低下していたり、貧血や膠原病みたいな全身に影響する病気が冷えの原因になっていることがあると言われているんです 。それから、血管が詰まったり細くなったりして、手足への血の流れそのものが悪くなっている「閉塞性動脈硬化症(ASO)」や、バージャー病なども疑われることがあります 第一三共ヘルスケア。

「それ、単なる冷え性じゃない?」って思えるポイントもあるんです。たとえば、手足だけ冷えるとか、疲れてたりストレスが多かったり、栄養が不足ぎみだったり、自分で「これかな?」って思える原因があるなら、冷え性の可能性が高いと言われています。

それに、生活のリズムをちょっと見直したり、軽く体を動かしたり、温かい飲み物をとったりすることで、ふつうに冷えがラクになることもあるんですよね。

でも、こういう場合はちょっと気をつけてみてくださいね。

片側だけ冷えている

痛みやしびれを伴う冷え

皮膚の色が変わっていたり、潰瘍(ただれ)のような状態がある

こうした症状がある場合は、冷え性よりも「病気による冷え」の可能性があると言われています。自己判断せず、何か専門的な検査を受けることをおすすめすると医師からも言われているようです 。

#冷え性と病気の違い #冷え原因見分け方 #生活で改善できる冷え #片側だけ冷える注意 #血流障害の冷え

ねえ、「足先が冷たくて…」って感じてる人、多いですよね。でも、それって単なる冷え性か、それとも何か病気が隠れているのか、気になるところです。実は、足先の冷えにはいくつかの要因があって、病気が関係していることも少なくないと言われています。

バージャー病(閉塞性血栓血管炎)

手足の動脈に炎症や血栓ができて血流が滞り、足先が冷える原因になり得ると言われていますドクターズ・ファイル。

心不全

心臓の機能が弱まることで十分に血液が行き渡らず、末端の冷えにつながることがあると言われていますドクターズ・ファイル。

糖尿病足病変

糖尿病による神経や血行への影響で足先が冷えやすくなるパターンもあるそうですドクターズ・ファイル。

貧血・低血圧・甲状腺機能低下症・膠原病・全身性エリテマトーデス(SLE)・多汗症・自律神経失調症など

代謝や血行、ホルモン、免疫のバランスが崩れると、冷えに関わることもあると言われていますVerywell Health+13Fdoc+13第一三共ヘルスケア+13ashiuraya.com。

末梢動脈疾患(Peripheral Artery Disease, PAD)

足への血流が悪くなることで、特に足先に冷えやしびれを感じることがあるようです第一三共ヘルスケア+12市川駅前本田内科クリニック+12Fdoc+12。

レイノー病(Raynaud’s 症候群)

寒さやストレスによって血管が収縮し、足先が白→青→赤へ色が変わるような冷えになることがあると言われていますWebMD+15my.clevelandclinic.org+15市川駅前本田内科クリニック+15ashiuraya.com。

その他:神経障害(末梢神経障害)、自己免疫による血管異常など

神経や免疫の問題によって、冷えているように感じるケースもあるそうですmy.clevelandclinic.orgVerywell Health。

足先の冷えは「冷え性かな?」で済ませず、少し気になる症状があれば、生活習慣だけの問題ではないかもしれないと言われています。特に血行、代謝、ホルモン、神経のどれが関係しているのか、複数の視点から考えることが大切なようです。

心配なときには専門の医師に相談して、一歩踏み出すのが安心につながるかもしれませんね。

#バージャー病 #末梢動脈疾患 #レイノー病 #代謝や血行の病気 #足先冷えの原因

ねえ、「足がずっと冷たい…」そんなとき、ちょっと心配になりますよね。でも、単なる冷え性か、それとも病気のサインか、見極めるポイントがあると言われています。

たとえば、片方だけ冷たいとか、冷えと一緒にしびれやチクチク感があるようなら、血管の病気が関係している可能性もあるんです。歩くと痛い、止まると消える…みたいな足の痛みも気になるサインとして挙げられていて、これは「末梢動脈疾患(PAD)」の典型パターンだと言われています ハウスケアラボ。

さらに、皮膚の色が変わる場合も見落とせません。白 → 青 → 赤に変化するような、いわゆる「レイノー現象」は冷えの裏側に血管の異常が潜んでいるサインかもしれないと言われています 築地リウマチ膠原病クリニック+6ashiuraya.com+6yanagisawa-hifukanaika.com+6。

では、具体的に「来院したほうがいいかな…」と思えるのは、どんなときでしょう?

片側だけ冷える/色が変わる

特定の足だけ冷たかったり、白っぽさ・青っぽさがあるようなら「レイノー病」や血管閉塞の可能性として考えられています hai-senishou.jp+6ashiuraya.com+6ハウスケアラボ+6。

歩くと痛い・しびれる

歩くとふくらはぎなどが痛む、あるいはしびれる場合は「閉塞性動脈硬化症(PAD)」が疑われます。休むと消える痛みが特に目安になると言われています shinyuri-hospital.com。

傷や潰瘍が治りにくい

冷えのほかに皮膚に潰瘍があったり、傷がなかなか治らない場合も、血流が原因かもしれないという声が多いようです shinyuri-hospital.com+2ikegami-minami.com+2。

しびれや感覚の異常を感じる

冷え+しびれ、違和感、感覚鈍麻などがある場合、糖尿病など神経や自律神経に関わる問題があると言われており、早めに相談したほうがいいようです fuelcells.org。

要するに、「冷たい」だけで済まさず、色・痛み・しびれ・治りにくい傷などが伴う場合は、自己判断せず専門の医療機関へ行ったほうが安心かもしれないですね。

#片側だけ冷える注意 #歩くと痛む冷え #色の変化に要注意 #傷が治りにくい冷え #冷えとしびれの関連

ねえ、冷たい足って、やっぱり生活習慣のせいかな?って思いがちだけど、実はちゃんと検査を受けることで「冷えの原因」が詳しくわかることもあると言われています。たとえば、血流の問題なのか、代謝の低下なのか、あるいは神経の影響なのか、そっくりそのまま解き明かされる感じがあるんですよね。

血液検査(貧血やホルモンの異常など)

貧血や甲状腺機能低下など、血の巡りや代謝に関わる状態を調べられると言われています。冷えが長引くときの基本的な検査として用いられているようです。引用元:足が冷える 病気|原因から検査、…足うら屋

ABI検査(足関節上腕血圧比)

足と腕の血圧を比べるこの検査では、下肢の血流低下を数値で評価できるそうです。0.9未満だと動脈が細くなっている可能性があると言われています。引用元:吹田駅前つわぶき内科・整形外科 吹田駅前つわぶき内科・整形外科 |+1

血管エコー(超音波)や血圧脈波検査

アプローチしづらい血管の詰まり具合や血流状態を可視化できる検査で、動脈硬化やPAD(下肢閉塞性動脈硬化症)などが疑われるときに活躍するそうです。引用元:池上南クリニックや他 フットドックエレメン+12池上みなみ内科+12吹田駅前つわぶき内科・整形外科 |+12

CTやMRIの血管撮影

より詳しく血管の状態を診たいときには、造影CTやMRIなどで血管の形状や詰まり具合を確認できると言われています。引用元:池上南クリニック 池上みなみ内科

神経検査

冷えの中に「しびれ」や「感覚の鈍さ」などが含まれている場合、神経問題の可能性もあるため、神経検査を併用することもあるようです。引用元:足が冷える 病気|原因から検査、… 相模原血管外科クリニック+3足うら屋+3池上みなみ内科+3

こういった検査を通して、「なんとなく冷えている」から「どこに問題があるか」がかなりはっきりするケースが多いと言われていて、目の前が開けるような感じがあるんです。生活改善ではどうにもならない冷えがあるときは、自分で判断せずしっかり検査を受けてみるのが安心できる一歩になるかもしれませんね。

#血液検査で代謝チェック

#ABI検査で血流評価

#血管エコーで詰まり確認

#CT・MRIによる血管撮影

#神経検査も併用可

ねえ、足や手が冷たいな、と日常で感じる瞬間ってありませんか?僕もあるんだけど、そういうときって、ちょっとした習慣の見直しだけで冷えが改善に向かうこともあると言われているんですよ。たとえば、過度なダイエットを避けたり、睡眠やストレスの管理をきちんとすることで自律神経のバランスが整って冷えにくくなる…そんな実感があるかもしれません(引用元:第一三共ヘルスケア) 第一三共ヘルスケア。

1. 入浴の工夫

熱めのお湯にさっと入るより、38~40℃程度のぬるめのお湯にゆっくりつかる方が、体の芯からじんわり温まるそうです。特に「足首から下だけを温める部分浴」も効果的と言われています(引用元:第一三共ヘルスケア) 第一三共ヘルスケア+1。

2. 温め歩住(頭寒足熱)を実践

下半身を厚着して冷えにくくすると同時に、上半身は軽めにする「頭寒足熱」が理想的なんです。エアコンよりも床暖やこたつが冷え対策に向いているとも言われています(引用元:第一三共ヘルスケア) 第一三共ヘルスケア+1。

3. 睡眠・生活リズムを整える

規則正しい生活や十分な睡眠、ストレスをためない習慣が、冷え性を改善するポイントとも言われていて、実際ゆっくり眠れると次の日の体感がしっかり違うんですよね(引用元:第一三共ヘルスケア) 第一三共ヘルスケア。

4. 血行を促す運動・筋トレ

1日30分以上のウォーキングや、特に下半身を意識したストレッチやスクワットなど筋肉トレーニングを習慣にすると、血流が良くなって冷えにくい体になると言われています(引用元:第一三共ヘルスケア)saishunkan.co.jp+11第一三共ヘルスケア+11島田医院 –+11。

ぬるめのお湯でゆったり入浴

頭寒足熱の服装選び

睡眠・ストレス管理もしっかり

下半身を中心に体を動かす習慣

この4つをちょっとずつ取り入れるだけでも、冷え性対策の第一歩になるかもしれないですね。無理のない範囲で、自分の生活に合わせてじわっと試してみるのがおすすめです。

#ぬるめ入浴効果

#頭寒足熱の服装

#睡眠生活リズム整える

#下半身運動習慣

#ストレス管理冷え改善