- 営業時間9:00 〜12:00/ 14:00〜19:30

- 最終受付時間19:00

- 定休日木・日・祝

兵庫県姫路市別所町北宿1046−3

鍼灸の作用メカニズムと効果の持続性(施術直後だけでなく、数日〜数週間持続する例)

個人差(体質、加齢、回復力、生活習慣、ストレスなど)によって頻度が変わるという前提

通院可能性(時間・費用・距離など)も検討要素

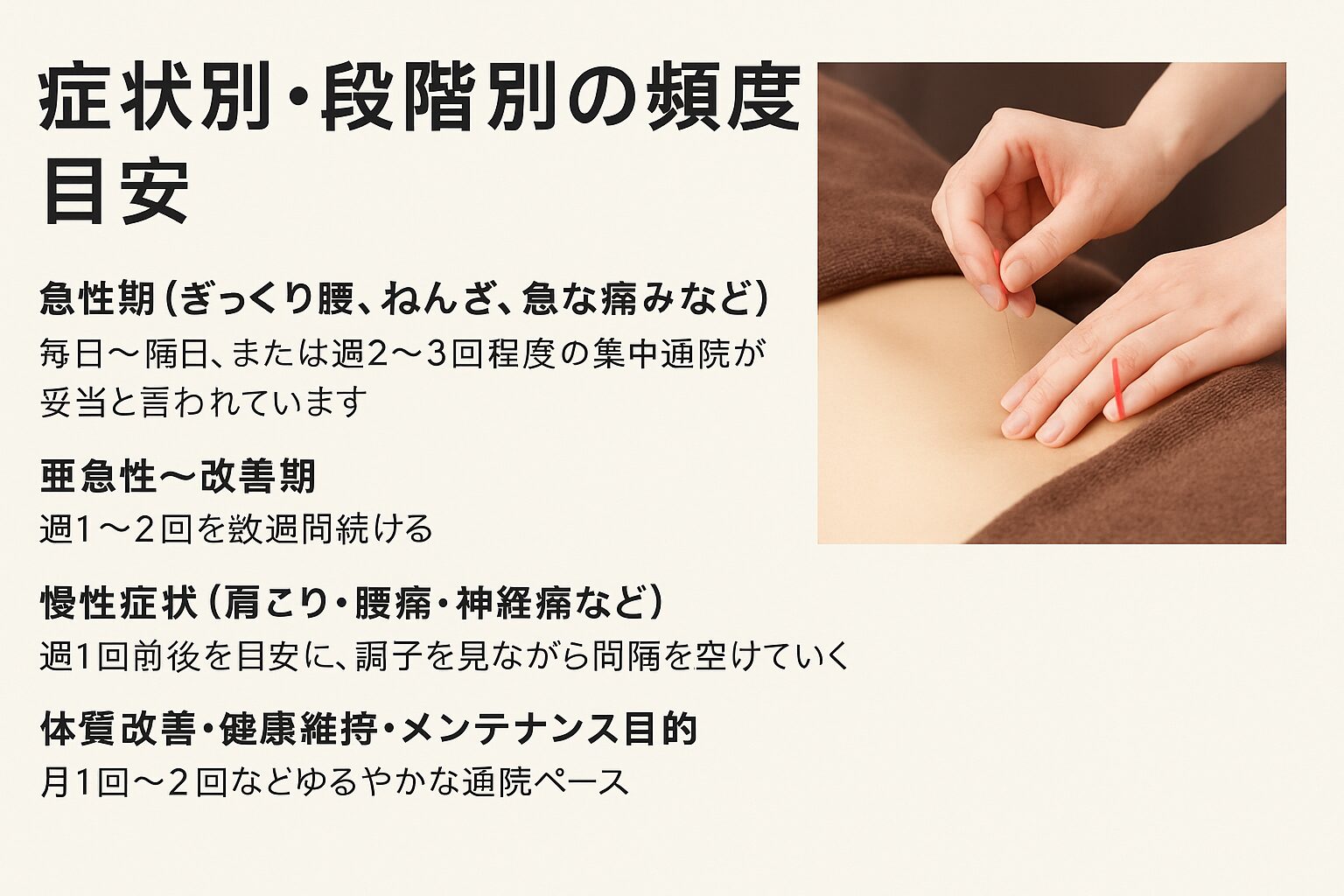

急性期(ぎっくり腰、ねんざ、急な痛みなど)

→ 毎日〜隔日、または週2〜3回程度の集中通院が推奨されるケース

亜急性~改善期

→ 週1〜2回を数週間継続

慢性症状(肩こり・腰痛・神経痛など)

→ 週1回前後を目安に、調子を見ながら間隔を空けていく

体質改善・健康維持・メンテナンス目的

→ 月1回~2回などゆるやかな通院ペース

補足:各段階で「回数の目安」だけでなく、「なぜその頻度が妥当とされるか(効果の定着、効果の持続時間、治療効果の累積)」も簡潔に説明。

効果が感じられるペースと持続期間を自分でチェックする方法

施術後の変化が何日続いたか

不調が戻るまでの時間

施術間隔を空けても変化を維持できるか

間隔を空けていくステップ例(週1 → 10日 → 2週 → 月1 など)

頻度を落とすリスクと注意点(症状が戻る、効果が不安定になるなど)

悪い通い方の例(間隔が長すぎ・短すぎ・ムラがある)と改善案

鍼灸師と相談して最適頻度を見直す重要性

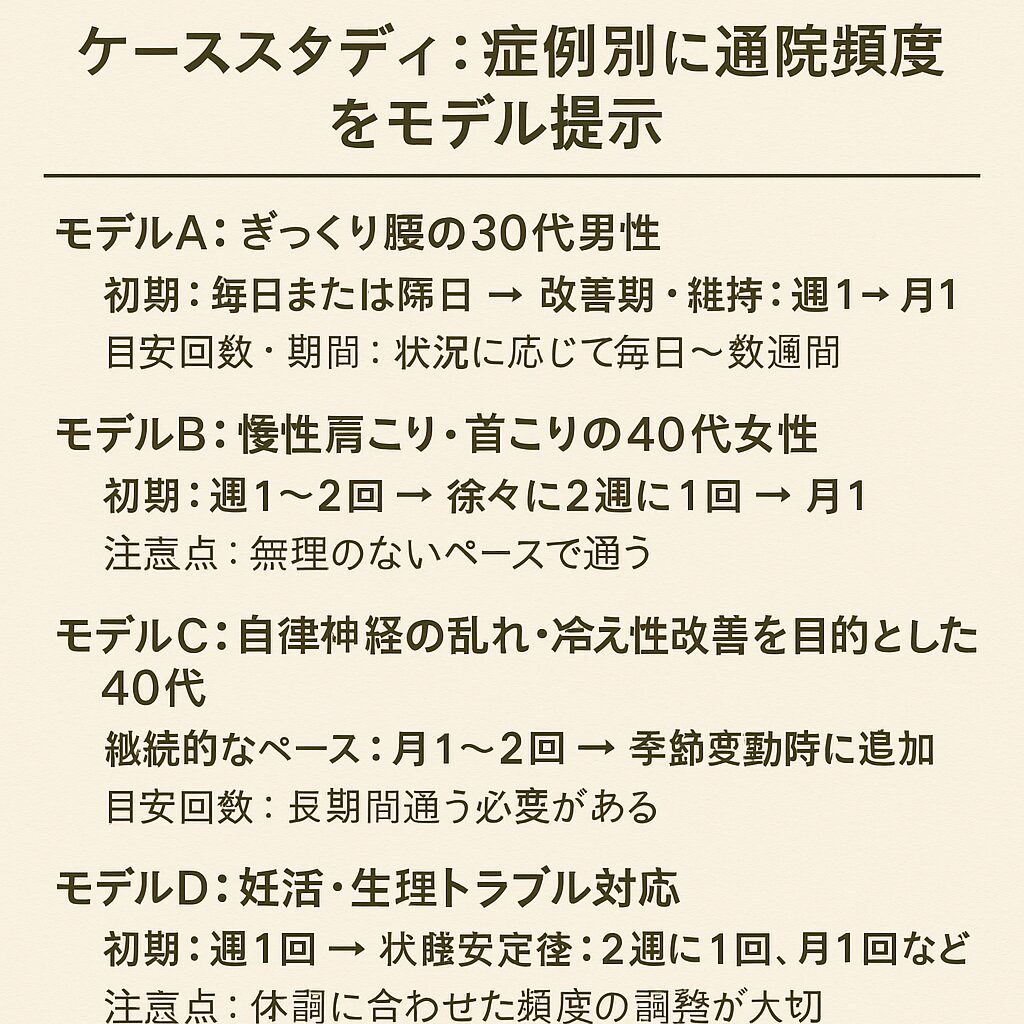

読者に自分のケースに近いものはどれかをイメージさせるために、実例モデルを示す:

モデルA:ぎっくり腰の30代男性

→ 初期:毎日または隔日 → 改善期・維持:週1 → 月1

モデルB:慢性肩こり・首こりの40代女性

→ 初期:週1〜2回 → 徐々に2週に1回 → 月1

モデルC:自律神経の乱れ・冷え性改善を目的とした40代

→ 継続的なペース:月1~2回 → 季節変動時に追加

モデルD:妊活・生理トラブル対応

→ 初期:週1回 → 状態安定後:2週に1回、月1回 など

各モデルに対して、通う目安回数・期間・注意点を併記

Q1. 1回で治る? → 初回で変化を感じることはあっても「治る」ことは稀、数回〜数ヶ月の継続が前提

Q2. 施術間隔を空けすぎても良い? → 効果の定着性が低下してしまう可能性、適度な間隔管理が重要

Q3. 頻度×費用のバランスは? → 継続可能な範囲で最適化すべき

Q4. 同じ頻度で効果が変わる人もいる? → 体質・年齢・既往歴などで個人差あり

まとめ:頻度選びのポイント一覧、読者にとって「最適頻度」を探るステップを再整理

鍼灸は、体のツボ(経穴)に細い鍼を刺したり、もぐさを使って熱刺激を与えたりすることで、体内のバランスを整えると考えられています。刺激を受けた神経が血流やホルモン、自律神経に影響を与えることで、体が本来持っている自然回復力を引き出す働きがあると言われています(引用元:hari-more.com、nihonisen.ac.jp)。

実際、施術直後に「体が軽くなった」「肩が動かしやすくなった」と感じる方もいますが、その効果は一時的ではなく、数日〜数週間にわたって持続するケースもあるとされています。特に血流改善や自律神経の安定化などは、時間をかけて現れる傾向があるため、1回の施術で結果を判断するのではなく、体の変化を見ながら頻度を調整していく考え方が重要です。

「鍼灸の効果は“施術した瞬間”だけでなく、体の回復過程でじわじわと現れてくるもの」とも言われています。

鍼灸の頻度は、人によって適したペースが大きく異なると言われています。体質や年齢、回復力、生活リズム、ストレスの有無などが影響し、同じ症状でも理想的な間隔が違う場合があります。たとえば、疲れが抜けにくいタイプの方や睡眠の質が低い方は、最初は少し詰めて通う方が体が慣れやすいとも言われています(引用元:hari-more.com)。

また、通院のしやすさも無視できません。時間的な余裕、費用、通院距離といった現実的な要素も、続けられる頻度を決める大切なポイントになります。せっかく効果を感じても、生活に負担がかかってしまうと長続きしづらいですよね。

こうした点から、「最適な頻度」は一律に決まるものではなく、自分の体とライフスタイルに合わせて見極めていくことが大切だと言われています。

鍼灸師:「“週に何回が正解”というよりも、あなたの体がどんなリズムで変化しているかを一緒に見ていくのが大事なんですよ。」

患者:「なるほど、最初は少し短い間隔で通って、様子を見ながら間隔を広げていく感じですね。」

このように、頻度の決定は“施術者と二人三脚で探していくプロセス”と考えると安心です。

#鍼灸頻度

#効果の持続性

#個人差

#通院ペース

#ライフスタイル調整

症状が強く出ている時期には、毎日〜隔日、または週2〜3回程度の集中的な通院が適していると言われています。短期間で連続的に施術を行うことで、痛みの軽減や回復を早めることが期待されるからです(引用元:nihonisen.ac.jp、エイド鍼灸整骨院、yokohama-rest.co.jp)。

急性期を過ぎて症状が落ち着いてきた段階では、週1〜2回を目安に数週間継続することが多いとされています。ある程度症状が和らいでも、間隔を急に空けすぎると再発につながる可能性があるため、段階的に減らすことが重要だと考えられています(引用元:feel-tp.com、神田はりきゅう整骨院 楚々、hari-more.com)。

長引く肩こりや腰痛、神経痛などの慢性的な不調に対しては、週1回前後のペースが目安とされています。体の状態を観察しながら、症状が安定してきたら2週間に1回、あるいは月1回といった形で徐々に間隔を延ばしていく方法が推奨されています(引用元:shirokane-hari.com、kunisada-seikotu.jp、feel-tp.com)。

症状が落ち着いた後に体調を整えたり、再発予防を目的とする場合には、月1〜2回程度のゆるやかな通院ペースが参考になると言われています。これは「体調維持」という観点から長期的に続けやすく、ライフスタイルにも組み込みやすいとされています(引用元:yokohama-rest.co.jp、エイド鍼灸整骨院、kunisada-seikotu.jp)。

各段階に応じた回数の目安は、施術効果の持続時間や改善の積み重ねを考慮して決められていると言われています。急性期は集中的に、慢性期は安定を見ながら、維持期は習慣として取り入れる——この流れが鍼灸の特徴だとされています。

#鍼灸頻度

#症状別目安

#通院ペース

#体質改善

#メンテナンスケア

鍼灸の通院頻度を調整する際には、まず自分の体調の変化を観察することが大切だと言われています。たとえば、施術後の体の軽さや痛みの軽減が何日間続いたか、不調が戻るまでの時間はどのくらいかを把握することが参考になります。また、施術の間隔を少しずつ延ばしたときに変化を維持できるかどうかも判断材料となります(引用元:shirokane-hari.com、feel-tp.com、ほくと鍼灸院)。

一般的には、最初は週1回程度で通い、その後10日、2週間、そして最終的には月1回と徐々に間隔を延ばしていく方法が紹介されています。これは効果の持続性を確認しながら段階的に調整していくため、無理のないペースで続けやすいと考えられています。

ただし、頻度を急に減らしてしまうと、症状が戻ったり効果が不安定になったりする場合があると言われています。とくに間隔が長すぎたり短すぎたり、あるいは通院のタイミングがバラバラになる「悪い通い方」は避けたほうが良いとされています。こうした場合には、鍼灸師と相談して改善案を考えることが重要です。

頻度をどう調整すべきかは、体の状態や生活環境によって変わります。専門家と相談しながら、その時々の体調に合った通院ペースを見直すことが、効果を安定させるポイントになると言われています。

#鍼灸頻度調整

#効果の持続期間

#通院間隔

#セルフチェック

#鍼灸師相談

ぎっくり腰のように急激な痛みが出た場合、初期は毎日または隔日で通うことが望ましいと言われています。その後、改善期に入ったら週1回に減らし、安定してきたら月1回程度に移行する流れが参考になります。急性期は集中的に施術を重ねることで、早期の改善を狙いやすいと説明されています(引用元:nihonisen.ac.jp、エイド鍼灸整骨院、yokohama-rest.co.jp)。

長年の肩こりや首こりに悩むケースでは、初期は週1〜2回のペースが紹介されています。状態が落ち着いてきたら、2週間に1回、さらに月1回と徐々に間隔を広げることが多いようです。無理のないペースを保ちつつ、継続することが安定につながると考えられています。

体質改善を目的とする場合は、月1〜2回の継続的な通院が推奨されることが多いと言われています。さらに季節の変わり目や体調が不安定になりやすい時期には、追加で通うとバランスを取りやすいと解説されています。定期的なメンテナンス感覚で取り入れるのが特徴です。

妊活や生理周期に関するサポートを目的とする場合、初期は週1回を目安に、その後は状態が安定したタイミングで2週間に1回、さらに月1回程度に移行する流れが例示されています。女性特有のリズムに合わせて調整することが大切だと考えられています。

#鍼灸頻度

#ケーススタディ

#症状別モデル

#体質改善

#女性の鍼灸ケア

鍼灸を受けた直後に「体が軽くなった」「痛みが和らいだ」と感じることはありますが、1回で完全に改善するのは稀だと言われています。一般的には、数回から数ヶ月かけて徐々に効果を積み重ねていく流れが前提とされています(引用元:ミントはり灸院、hari-more.com)。

効果が安定する前に通院の間隔を大きく空けてしまうと、改善の定着性が低下する可能性があると言われています。適度なペースで継続することが、効果を維持しやすいポイントとされています。

鍼灸は継続が大切とされていますが、無理のある頻度では続けにくいのも事実です。そのため「自分の生活や費用の範囲で継続可能なペース」を探すことが重要とされています。

はい、体質や年齢、既往歴などによって効果の感じ方は異なるとされています。同じ頻度で通っても、人によって改善のスピードや持続期間に差が出るのは自然なことだと解説されています。

鍼灸の頻度は「1回で終わるものではなく継続が必要」「間隔を空けすぎない工夫」「費用と無理のないバランス」「個人差を前提とした調整」がポイントになります。最終的には、読者自身が「最適な通院頻度」を見つけるために、鍼灸師と相談しながら少しずつ調整していくのが望ましいと言われています。

#鍼灸頻度

#よくある質問

#通院の目安

#費用とバランス

#個人差と最適化