- 営業時間9:00 〜12:00/ 14:00〜19:30

- 最終受付時間19:00

- 定休日木・日・祝

兵庫県姫路市別所町北宿1046−3

– 鍼灸が筋肉・筋膜に与える刺激(深層筋緊張緩和など)

– 血行促進・老廃物除去作用

– 自律神経調整の作用(交感/副交感、ストレス緩和)

– 鍼+灸の併用効果・相乗作用

– 初回問診・カウンセリングのポイント

– どの部位・どのツボに鍼を打つか(肩甲骨周辺、首、腕など)

– 灸を併用する場合の手法

– 刺鍼・刺激の程度と所要時間

– 施術後のケア(休息、軽いストレッチなど)

– 初期フェーズ vs 維持フェーズでの頻度目安(例:週○回 → 月1〜2回など)

– 状態変化による頻度調整の仕方

– 効果が出るまでの期間目安

– 継続時の注意点・過度施術への注意

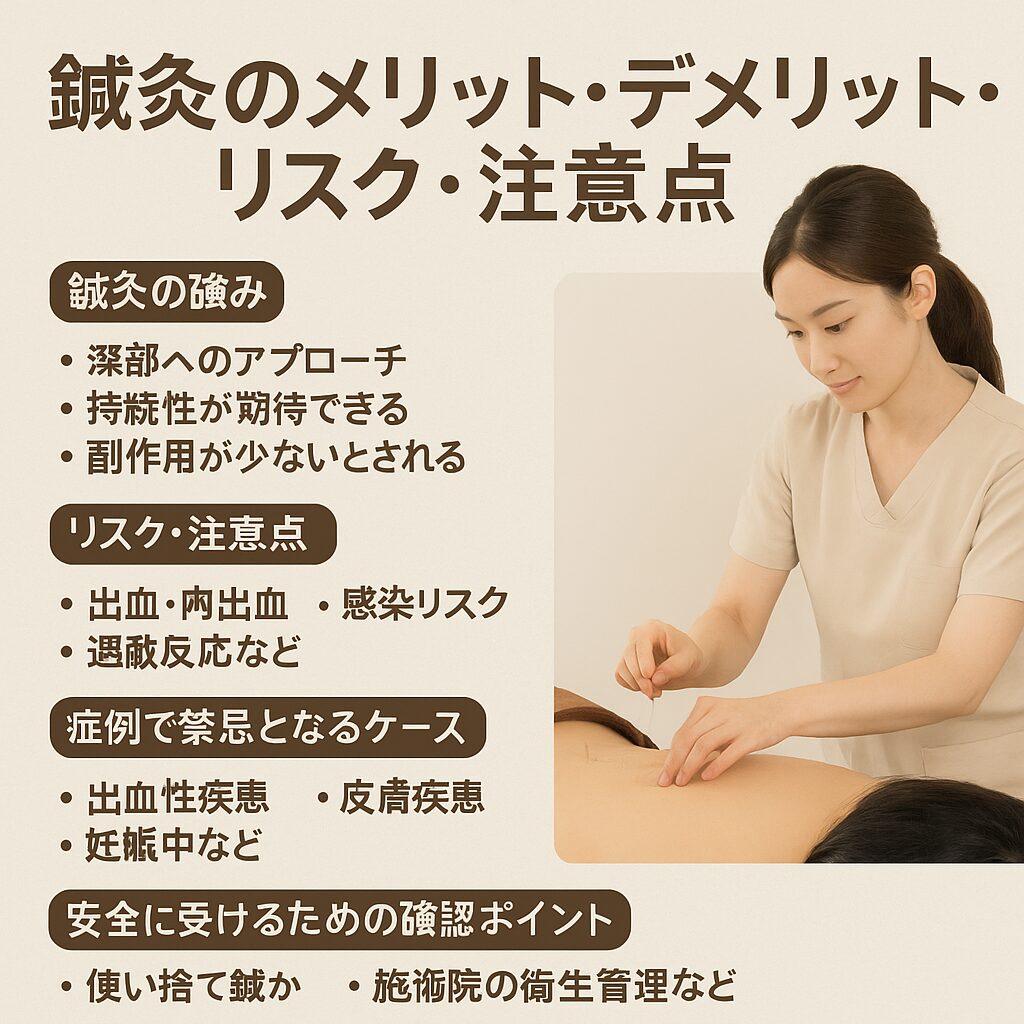

– 鍼灸の強み(深部へのアプローチ、持続性、副作用少なめ等)

– リスク・注意点(出血、内出血、感染リスク、過敏反応など)

– 症例で禁忌となるケース(出血性体質、皮膚疾患、妊娠中など)

– 安全に受けるための確認ポイント(使い捨て鍼か、施術院の衛生管理など)

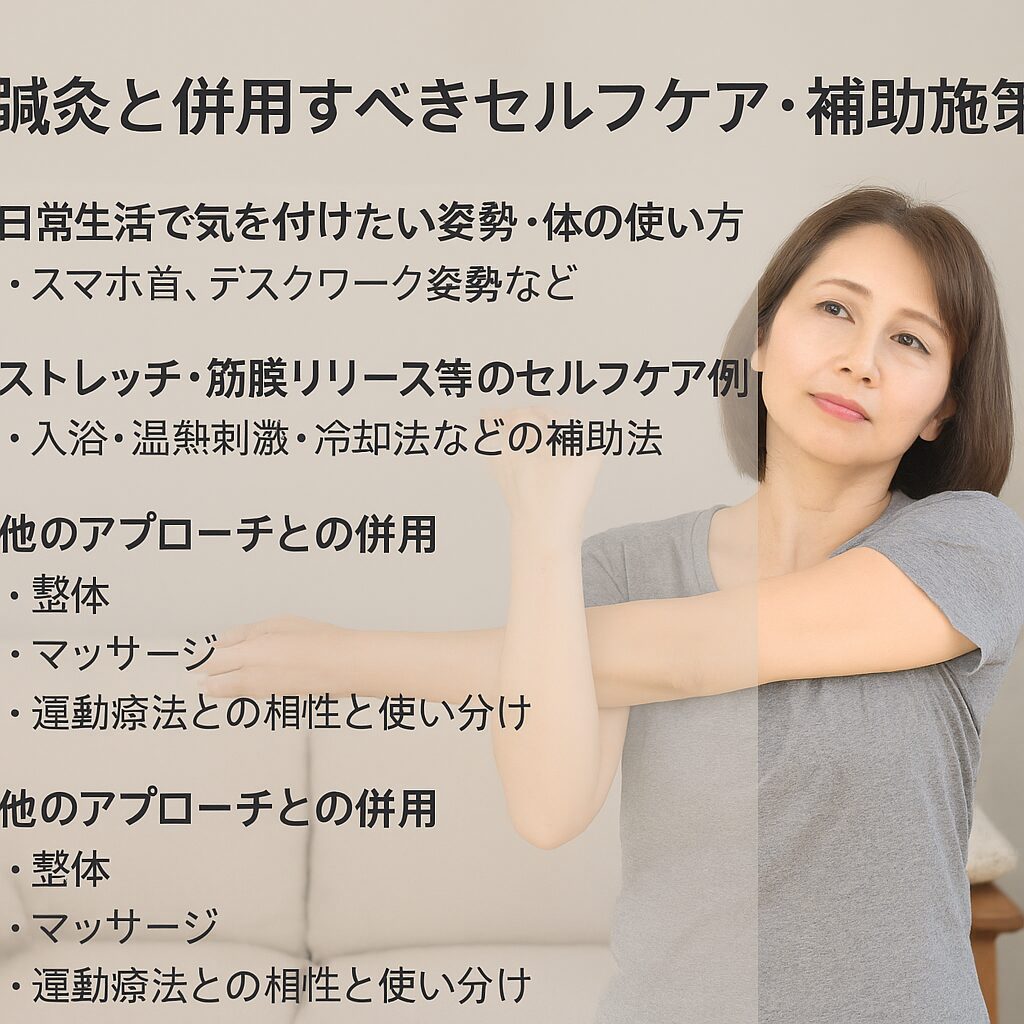

– 日常生活で注意すべき姿勢・体の使い方(スマホ首、デスクワーク姿勢など)

– ストレッチ・筋膜リリース等のセルフケア例

– 入浴・温熱刺激・冷却法などの補助法

– 他のアプローチとの併用(整体・マッサージ・運動療法との相性と使い分け)

肩凝りは筋肉が緊張し続けることで起こりやすいとされています。鍼は細い針を筋肉や筋膜の深部に刺入することで、凝り固まった部分に直接刺激を与える仕組みです。これにより、筋肉の硬直がほぐれ、動かしやすさが増すといわれています。また、灸による温熱刺激は筋膜の柔軟性を高める効果があるとも説明されています。

引用元:https://www.kousenchiryouin.com/shinkyu/stiff-neck/

鍼灸によって局所の血流が促されると、酸素や栄養が筋肉へスムーズに行き届くようになり、たまった乳酸や老廃物の排出がサポートされると考えられています。血流が滞ると重だるさや痛みを感じやすくなるため、血行改善は肩凝り緩和に重要な役割を果たすとされています。

引用元:https://kigawaharikyuu.com/katakori

肩凝りは単に筋肉の問題だけでなく、ストレスや自律神経の乱れとも関連があるといわれています。鍼灸は交感神経と副交感神経のバランスを整える働きがあるとされ、施術後に「リラックスできる」「よく眠れるようになった」と感じる人も多いようです。これは体の緊張をゆるめ、回復力を高める方向に働いていると説明されています。

引用元:https://www.medicalcare.co.jp/acupuncture/katakori.html

鍼と灸を組み合わせることで、それぞれのメリットが引き出されやすいといわれています。鍼で筋肉の奥深くにアプローチしつつ、灸で温熱刺激を加えることで、局所の循環や代謝をさらに促進できる可能性があります。単独で行うよりも効果が実感しやすいと説明する専門家もいます。特に慢性的な肩凝りでは、この併用が有効とされるケースが多いようです。

#肩凝り #鍼灸効果 #血行促進 #自律神経 #セルフケア

肩凝りに対する鍼灸は、まず初回に丁寧なカウンセリングから始まるといわれています。生活習慣や姿勢、肩のこり方の特徴を確認し、触診で状態を確かめる流れが一般的です。こうしたプロセスを経ることで、適切なツボや施術の方針が決まりやすくなると説明されています。

引用元:https://www.kousenchiryouin.com/shinkyu/stiff-neck/

肩凝りでは肩甲骨周辺や首、腕の付け根などにあるツボがよく選ばれると言われています。たとえば「肩井(けんせい)」「天柱(てんちゅう)」「風池(ふうち)」といった部位は、凝りや血行不良の改善に使われやすいとされます。人によって効きやすいツボは異なるため、施術者が状態を見極めながら選定するのが一般的です。

引用元:https://kigawaharikyuu.com/katakori

鍼と一緒に灸を併用するケースも多く、温熱によって筋肉の緊張がやわらぐとされています。灸は直接皮膚に乗せる方法や、間に生姜や塩を置く方法などがあり、刺激の強弱を調整できる点が特徴といわれます。鍼だけでは届きにくい深部へのアプローチを温熱で補うことで、相乗効果が期待できると説明されています。

引用元:https://www.medicalcare.co.jp/acupuncture/katakori.html

実際の施術では、極めて細い鍼を数mmから数cm程度の深さに刺し、軽い響きやだるさを感じることがあります。この感覚は「ひびき」と呼ばれ、筋肉が反応しているサインと考えられているそうです。施術時間は20〜40分程度が多いとされ、体の反応を見ながら刺激の強さが調整されます。

施術後は体がリラックスしやすく、眠気やだるさを感じる場合もあるため、しばらく休息をとるのがおすすめと言われています。また、軽いストレッチや深呼吸を取り入れることで、鍼灸による効果を持続させやすいと説明されています。施術直後の激しい運動や飲酒は控えた方がよいとされています。

#肩凝り #鍼灸施術 #使用ツボ #温熱療法 #ストレッチケア

肩凝りに対する鍼灸では、症状が強い初期の段階では週1〜2回程度の通院がすすめられることが多いと言われています。その後、体の状態が落ち着いてくると、月1〜2回を目安に維持目的で続けるケースが一般的とされています。

引用元:https://www.kousenchiryouin.com/shinkyu/stiff-neck/

施術を重ねることで徐々に肩のこりが改善してきた場合、頻度を少しずつ減らしていくのが一つの方法とされています。逆に、疲労やストレスが強く出ている時期には、一時的に頻度を増やすことも選択肢となると説明されています。つまり、固定的ではなく体の変化に合わせて調整していく柔軟さが大切だといわれています。

引用元:https://kigawaharikyuu.com/katakori

鍼灸の効果が実感できるまでの期間には個人差があります。早ければ1回目から肩の軽さを感じる人もいるとされますが、多くは数回の施術を重ねることで変化が現れるといわれています。慢性的な凝りの場合は、一定期間継続して通うことが大切と説明されています。

引用元:https://www.medicalcare.co.jp/acupuncture/katakori.html

通院を続ける際には「施術のしすぎ」も注意が必要とされています。体への負担を避けるため、施術者と相談しながら適切な間隔を守ることが望ましいといわれています。また、施術後は十分な休息や生活習慣の見直しを取り入れることで、鍼灸の効果を持続させやすいと説明されています。

#肩凝り #鍼灸頻度 #施術目安 #改善の流れ #生活習慣

鍼灸は体の深部にある筋肉や神経にアプローチできる点が特徴といわれています。マッサージやストレッチでは届きにくい部分に刺激を与えることで、持続的な軽減効果が期待できるとされています。また、薬を使わないため副作用が少なめとされている点も、安心感につながる強みだと説明されています。

引用元:https://www.kousenchiryouin.com/shinkyu/stiff-neck/

一方で、鍼灸にも注意すべき点があります。刺鍼による軽度の出血や内出血が起こることがあり、また、衛生管理が不十分だと感染リスクが懸念されるといわれています。さらに、人によっては鍼に過敏反応を示す場合もあり、施術後にだるさや眠気を感じることがあると説明されています。

引用元:https://kigawaharikyuu.com/katakori

鍼灸は誰にでも適しているわけではなく、出血性体質や抗凝固薬を服用している人、皮膚疾患がある部位への施術、妊娠中の一部ツボへの刺激などは避けるべきといわれています。こうした禁忌に当たるケースでは、必ず事前に施術者へ相談し、リスクを確認することが大切だとされています。

引用元:https://www.medicalcare.co.jp/acupuncture/katakori.html

鍼灸を安全に受けるためには、使い捨ての鍼を使用しているか、施術院が清潔に保たれているかを確認することが重要です。また、国家資格を持つ鍼灸師が在籍しているかどうかも安心材料になります。自分の体の状態を正直に伝え、無理のない範囲で施術を受けることが推奨されています。

#肩凝り #鍼灸メリット #鍼灸リスク #安全対策 #禁忌ケース

鍼灸で肩凝りのケアを行う際、日常生活の姿勢を見直すことが重要だといわれています。特に「スマホ首」と呼ばれるような前傾姿勢や、長時間のデスクワークで肩がすくんだ状態は筋肉への負担を強めるため、定期的に休憩を取り背筋を伸ばすことがすすめられています。背もたれを活用して深く腰掛けるなど、普段のちょっとした工夫が効果の持続に役立つとされています。

引用元:https://www.kousenchiryouin.com/shinkyu/stiff-neck/

施術の合間には自宅でできるストレッチや筋膜リリースを取り入れるとよいといわれています。肩を大きく回す、首筋を軽く伸ばす、フォームローラーを使って背中を緩めるなどが挙げられます。こうしたセルフケアは鍼灸による刺激をサポートし、肩周辺の柔軟性を保ちやすくなると説明されています。

引用元:https://kigawaharikyuu.com/katakori

入浴や蒸しタオルでの温熱刺激は、筋肉の血流を促す働きが期待できるとされています。一方で、炎症を伴うような強い痛みがある場合は一時的に冷却法を取り入れることもあるといわれています。その日の体調に合わせて温めるか冷やすかを調整することが大切だと説明されています。

引用元:https://www.medicalcare.co.jp/acupuncture/katakori.html

鍼灸と整体やマッサージ、運動療法を組み合わせることで、それぞれの強みを活かせるといわれています。鍼灸は深部の緊張に、整体やマッサージは筋肉表層や関節の動きに、運動療法は再発防止に役立つと説明されています。目的や体調に応じて使い分けることが望ましいとされています。

#肩凝り #鍼灸併用 #セルフケア #温熱療法 #姿勢改善