- 営業時間9:00 〜12:00/ 14:00〜19:30

- 最終受付時間19:00

- 定休日木・日・祝

兵庫県姫路市別所町北宿1046−3

アルコール(特に赤ワイン)…ヒスタミンやポリフェノールによる血管性頭痛のリスク

チーズ・チョコレート・柑橘類…チラミンによる血管収縮・拡張サイクルが頭痛誘発に

加工肉(ハム・ソーセージなど)…亜硝酸塩による血管拡張作用で偏頭痛リスク

うま味調味料(MSG)や添加物…グルタミン酸ナトリウムなどによる頭痛報告ありファストフード・コンビニ食品・お菓子…栄養不足・MSG・脂質の過剰が頭痛要因

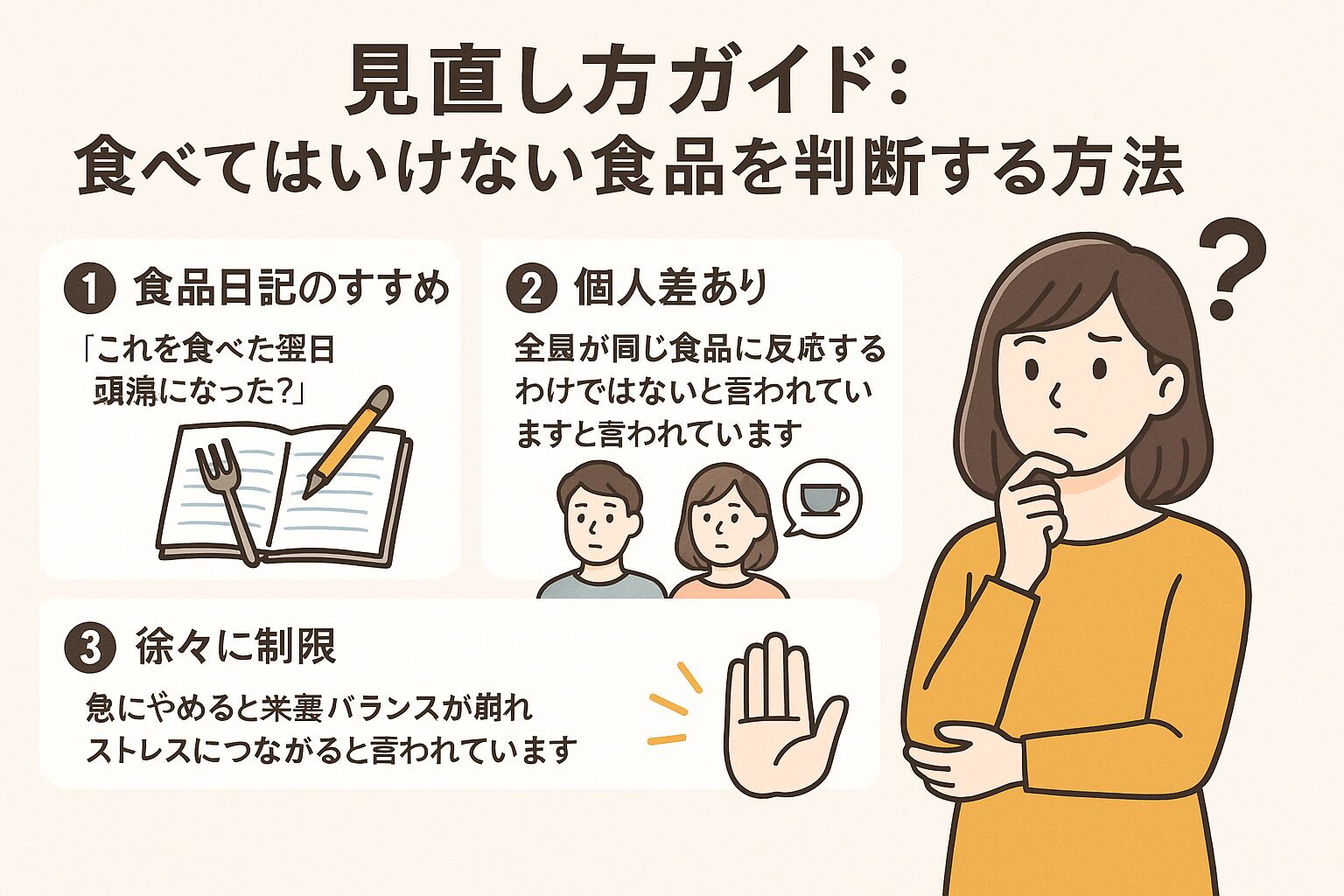

食品日記のすすめ:「これを食べた翌日頭痛になった?」という観察プロセス

個人差あり:全員が同じ食品に反応するわけではない点を明記

徐々に制限:急にやめると栄養バランスが崩れストレスに

マグネシウム:ナッツ・ほうれん草・海藻・納豆・玄米などに豊富

ビタミンB₂:卵・乳製品・肉・魚・納豆などに含まれ、血流改善に

その他の栄養素:オメガ3脂肪酸、鉄、トリプトファン、CoQ10など追加的なメリットあり

実践例:サバの味噌煮により、マグネシウムとビタミンB₂を同時摂取

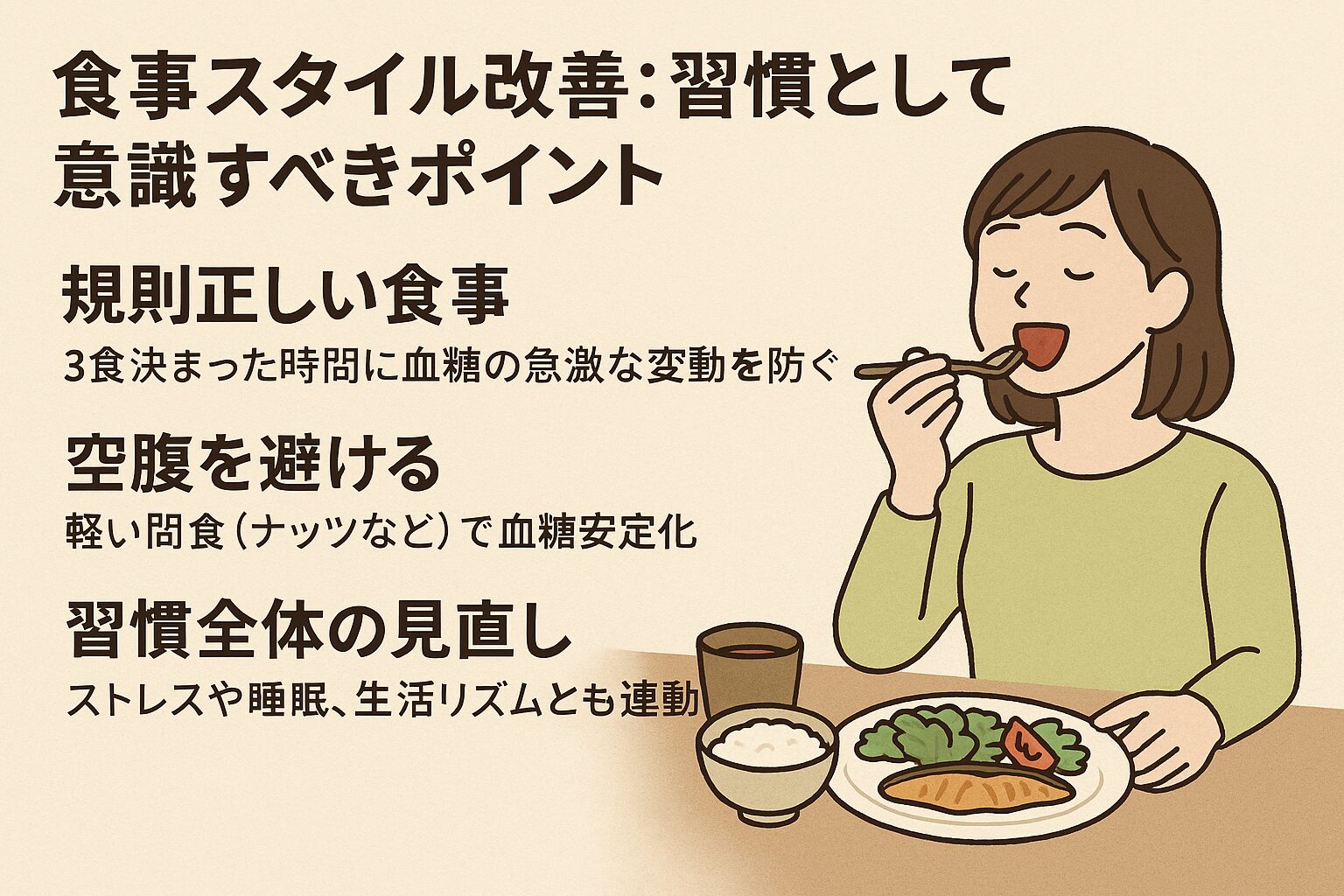

規則正しい食事(3食決まった時間に)で血糖の急激な変動を防ぐ

空腹を避ける→軽い間食(ナッツなど)で血糖安定化

ストレスや睡眠、生活リズムとも連動。食事だけでなく習慣全体の見直しも重要

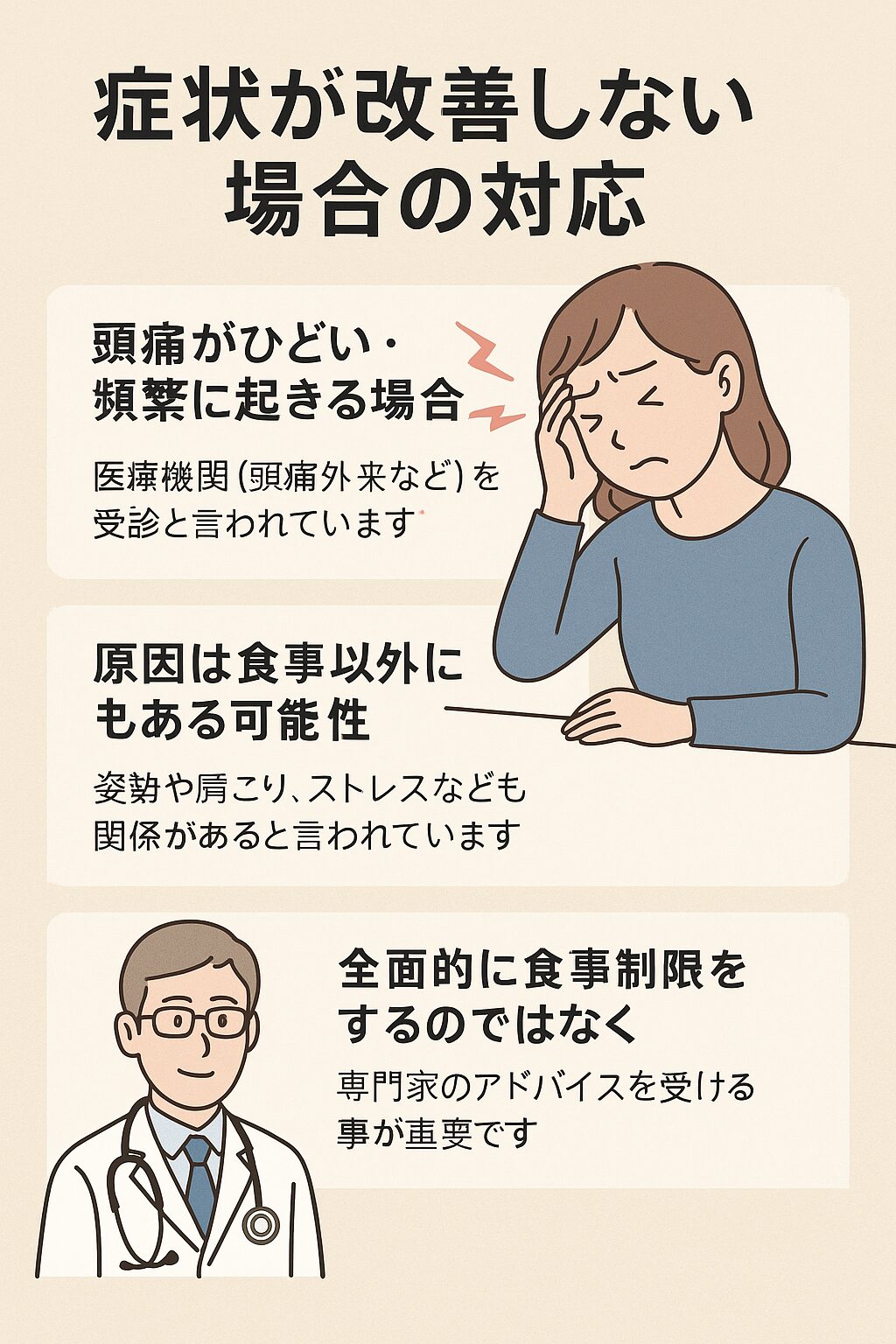

頭痛がひどい・頻繁に起きる場合は、医療機関(頭痛外来など)受診を推奨

原因が食事以外にもある可能性(姿勢、肩こり、ストレスなど)について触れて信頼感を出す

全面的に食事制限するのではなく、専門家のアドバイスを受けることも重要

「赤ワインを飲んだあとに頭が重くなる…」そんな経験をしたことはありませんか?赤ワインにはヒスタミンやポリフェノールといった成分が含まれており、血管性の頭痛を引き起こすリスクがあると言われています(引用元:ohisama-ikasika.com、ajinomoto.co.jp、miyagawa-seikotsu.com)。特に片頭痛持ちの方は、飲み方に注意した方が良いと考えられています。

「チーズやチョコを食べたら頭痛がした」という声も多く聞かれます。これらにはチラミンという成分が含まれており、血管の収縮と拡張を繰り返すことで頭痛を誘発すると考えられています(引用元:ajinomoto.co.jp、いわた脳神経外科、すみだブレインハートクリニック)。柑橘類も同様に刺激になりやすいと報告されています。

朝食に手軽で人気のハムやソーセージですが、これらに含まれる亜硝酸塩は血管を拡張させる作用があり、頭痛のリスクを高めると指摘されています(引用元:ohisama-ikasika.com、ajinomoto.co.jp、miyagawa-seikotsu.com)。頻繁に食べる習慣がある人は、控える工夫が頭痛予防につながるかもしれません。

カップラーメンやインスタント食品などに使われるグルタミン酸ナトリウム(MSG)。この成分を摂取したあとに頭痛を感じる人がいると報告されています(引用元:ながしま脳神経外科リハビリクリニック、miyagawa-seikotsu.com、いわた脳神経外科)。すべての人に当てはまるわけではありませんが、気になる人は意識してチェックしてみると良いでしょう。

「疲れたときについ食べてしまう」という声が多いファストフードやお菓子類。これらは脂質や添加物が多く含まれており、栄養バランスが偏ることで頭痛の要因になると言われています(引用元:ohisama-ikasika.com)。手軽さは魅力ですが、頭痛を繰り返す人は注意が必要です。

頭痛と食べ物の関係には個人差がありますが、アルコールやチーズ、加工肉、MSG入り食品、ファストフードなどは要注意とされています。毎日の食生活を少し見直すことが、頭痛対策の第一歩につながると言えるでしょう。

#頭痛対策 #食べ物と頭痛 #避けるべき食品 #偏頭痛予防 #食生活改善

「これを食べた翌日、頭痛になった?」と振り返る習慣は、自分に合わない食品を見極める手がかりになると言われています。頭痛外来でも食品日記を取り入れるケースがあり、日付や食べたもの、頭痛の有無を記録するだけでも役立つと考えられています(引用元:いわた脳神経外科)。

頭痛を誘発する食品には個人差があるとされ、全員が同じ食材に反応するわけではないと報告されています(引用元:須佐クリニック)。たとえば、チーズで症状が出る人もいれば全く問題ない人もいます。周囲の体験談に影響されすぎず、自分の体のサインを観察することが大切だと考えられています。

「ダメかもしれない」と感じた食品をすぐにやめてしまうと、栄養バランスが崩れたり、かえってストレスにつながることがあると言われています(引用元:すみだブレインハートクリニック)。控えるなら少しずつ頻度を減らし、自分の体調との変化を比べる流れが自然です。

食べてはいけない食品を判断するには、食品日記をつけること、個人差を理解すること、そして制限を急ぎすぎないことがポイントだとされています。焦らず自分の体と対話する感覚を持つと、日常生活に無理なく取り入れられるでしょう。

#頭痛予防 #食べ物チェック #食品日記 #個人差あり #生活改善

「頭痛予防にはマグネシウムがいい」と耳にしたことはありませんか?マグネシウムは血管の緊張を和らげる働きがあるとされ、ナッツ類やほうれん草、海藻、納豆、玄米などに豊富に含まれています(引用元:ajinomoto.co.jp、大正製薬)。日常の食卓に取り入れやすい点も魅力です。

ビタミンB₂は血流をサポートし、エネルギー代謝を助ける栄養素として知られています。卵、乳製品、肉、魚、納豆などに多く含まれており、頭痛を繰り返す方にとって意識して摂ると良い栄養素だと考えられています(引用元:すみだブレインハートクリニック、ajinomoto.co.jp、いわた脳神経外科)。

マグネシウムやビタミンB₂に加え、オメガ3脂肪酸(青魚など)、鉄分、トリプトファン、CoQ10といった栄養素も、頭痛予防に役立つ可能性があると言われています(引用元:いわた脳神経外科)。一つの食品に偏らず、バランス良く食事を組み立てることがポイントです。

具体的な食事の例として「サバの味噌煮」があります。青魚のサバにはマグネシウムとビタミンB₂の両方が含まれており、一品で複数の栄養素を効率よく摂れると紹介されています(引用元:ajinomoto.co.jp、大正製薬)。和食の定番として取り入れやすいのも嬉しい点です。

マグネシウムやビタミンB₂、オメガ3などを意識して摂ることが、頭痛対策に役立つ可能性があると言われています。無理なく続けられる食材を選び、日常の中で少しずつ取り入れる工夫が大切です。

#頭痛予防 #栄養素 #マグネシウム #ビタミンB2 #食生活改善

頭痛を防ぐためには、1日3回の食事を決まった時間に取ることが望ましいと言われています。食事の間隔が大きく空くと血糖値が急激に変動し、その結果として頭痛を誘発する可能性があると考えられています(引用元:大正製薬)。朝食を抜かず、リズムを一定にすることが基本の第一歩です。

「お腹が空きすぎて頭が痛くなった」という経験はありませんか?軽い間食を取り入れることで血糖値の安定に役立つとされています。ナッツや果物、ヨーグルトなどを少量取り入れると無理なく続けやすいでしょう(引用元:大正製薬、いわた脳神経外科)。空腹を防ぐことが、頭痛予防のサポートになる可能性があります。

食事だけに気を配るのではなく、生活全体のバランスを見直すことも重要だと言われています。ストレスの管理、睡眠の質、生活リズムの安定といった要素が食習慣と深く関わっており、頭痛との関係が指摘されています(引用元:ajinomoto.co.jp、大正製薬)。食事改善と並行して、心と体を整えることが求められるのです。

規則正しい食事、空腹を避ける工夫、そして生活習慣全体の調整。この3つを意識することが、頭痛予防のための「食事スタイル改善」につながると考えられています。大きな変化を急ぐ必要はなく、できることから少しずつ取り入れることがポイントです。

#頭痛予防 #食生活改善 #生活習慣 #規則正しい食事 #ストレスケア

「市販薬を飲んでも頭痛がなかなか引かない」「繰り返し頭痛が出て日常に支障がある」──そんなときは、頭痛外来などの専門医がいる医療機関に相談することがすすめられています(引用元:ohisama-ikasika.com)。頭痛には種類が多く、自己判断だけでは原因を見極めるのが難しいとされています。

食べ物の影響も大切ですが、姿勢の崩れや肩こり、ストレス、生活習慣の乱れなども頭痛の要因と考えられています(引用元:くまのみ整骨院、須佐クリニック)。長時間のデスクワークやスマホ操作も関連している場合があり、幅広い視点で生活を見直すことが信頼できる対応につながるといわれています。

「頭痛が出やすいから」といって、思いつきで食べ物を一気に制限してしまうのは栄養不足やストレスの原因になる可能性があります。食事の見直しはあくまで一部であり、専門家のアドバイスを受けながら進めることが大切だとされています(引用元:ohisama-ikasika.com、須佐クリニック)。自分に合った対処法を見つけるためには、専門的な視点を取り入れることが欠かせません。

頭痛が改善しない場合は「医療機関の受診」「生活習慣の見直し」「専門家の助言を受けること」の3つを意識すると安心です。自己判断に頼りすぎず、無理のない形で取り入れることが、頭痛との付き合い方を変えるきっかけになるかもしれません。

#頭痛予防 #頭痛外来 #生活習慣改善 #専門家のアドバイス #食事制限注意