- 営業時間9:00 〜12:00/ 14:00〜19:30

- 最終受付時間19:00

- 定休日木・日・祝

兵庫県姫路市別所町北宿1046−3

炎症期(発生から数日間)は冷却と安静が最優先

修復期(数日後~1~2週間後)以降にサポーター活用が効果的

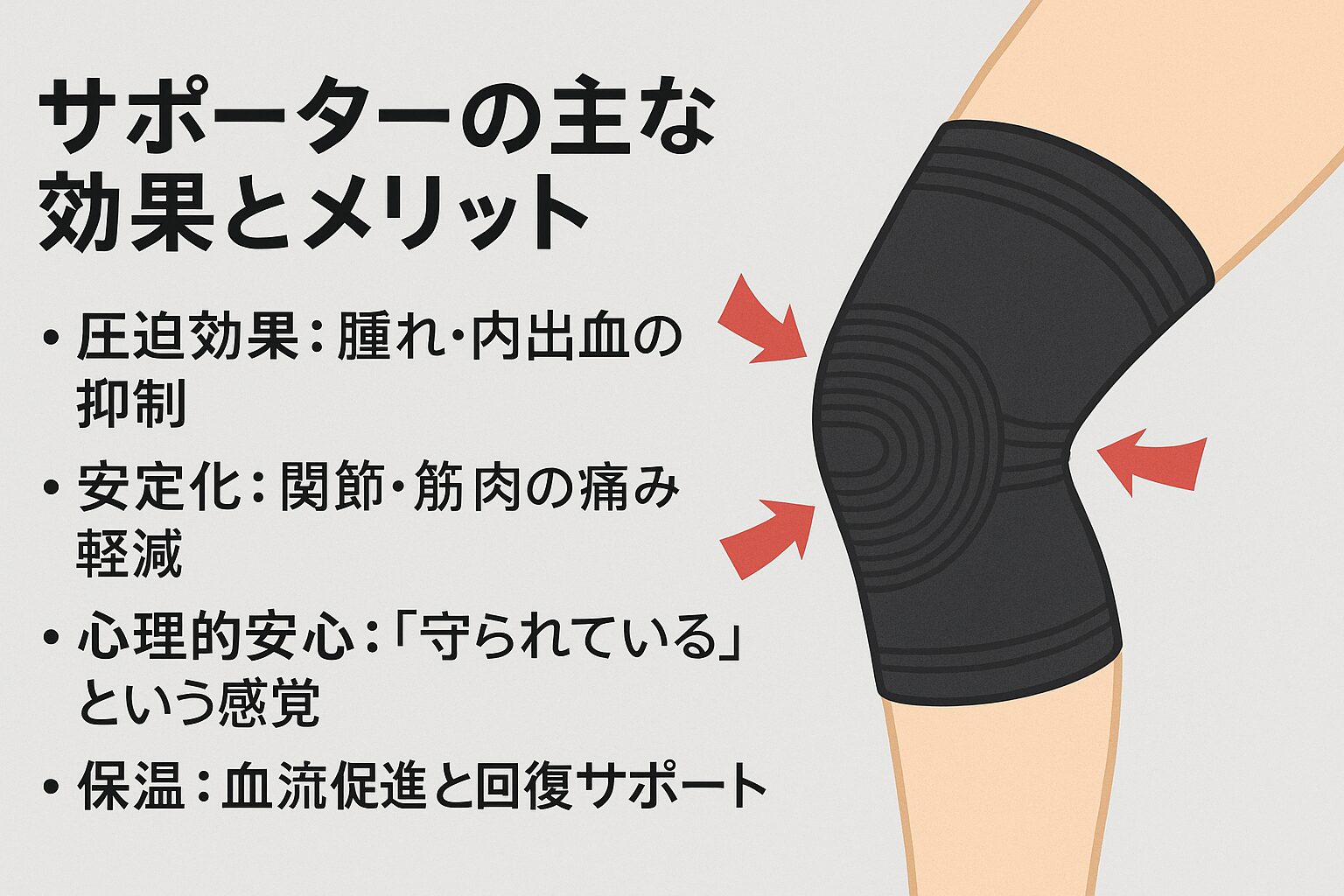

圧迫による腫れ・内出血の抑制(「C(Compression)」の役割)

関節・筋肉の安定化による痛み軽減 心理的な安心感の提供(「守られている」という感覚)

保温による血流促進と回復サポート

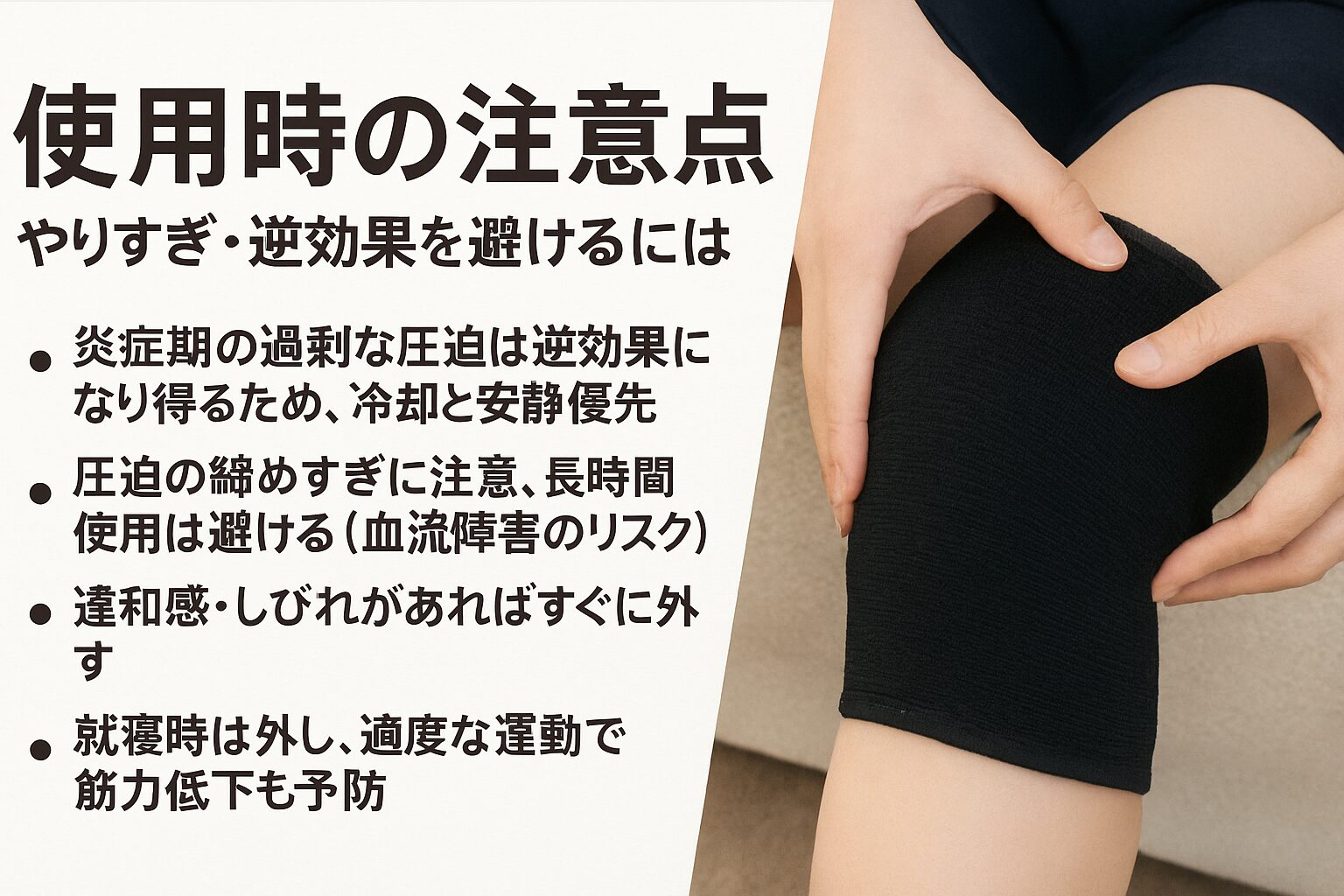

炎症期の過剰な圧迫は逆効果になり得るため、冷却と安静優先

圧迫の締めすぎに注意、長時間使用は避ける(血流障害のリスク)

違和感・しびれがあればすぐに外す 就寝時は外し、適度な運動で筋力低下も予防

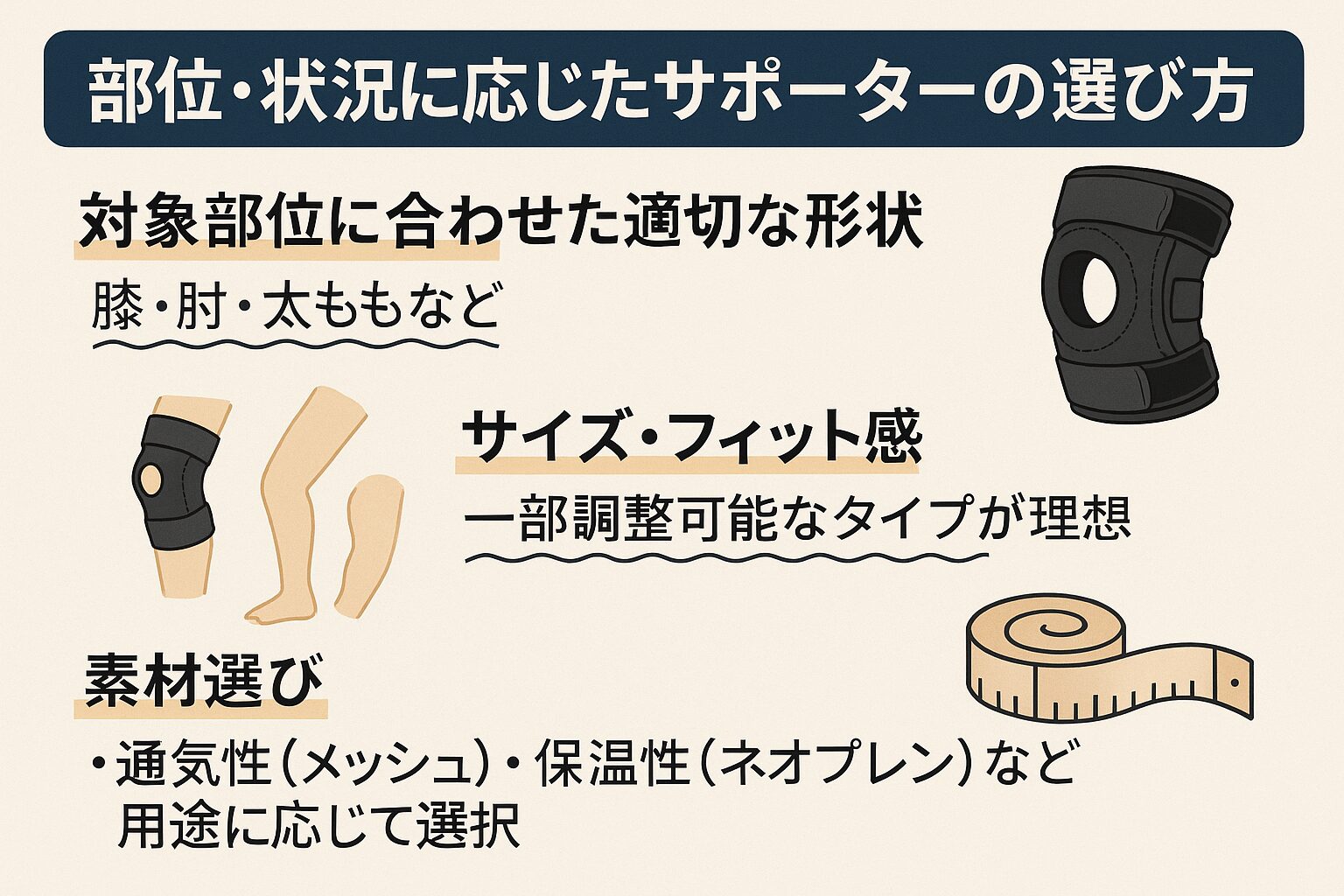

対象部位(膝・肘・太ももなど)に合わせた適切な形状

サイズ・フィット感(一部調整可能なタイプが理想)

素材選び:通気性(メッシュ)・保温性(ネオプレン)など用途に応じて選択

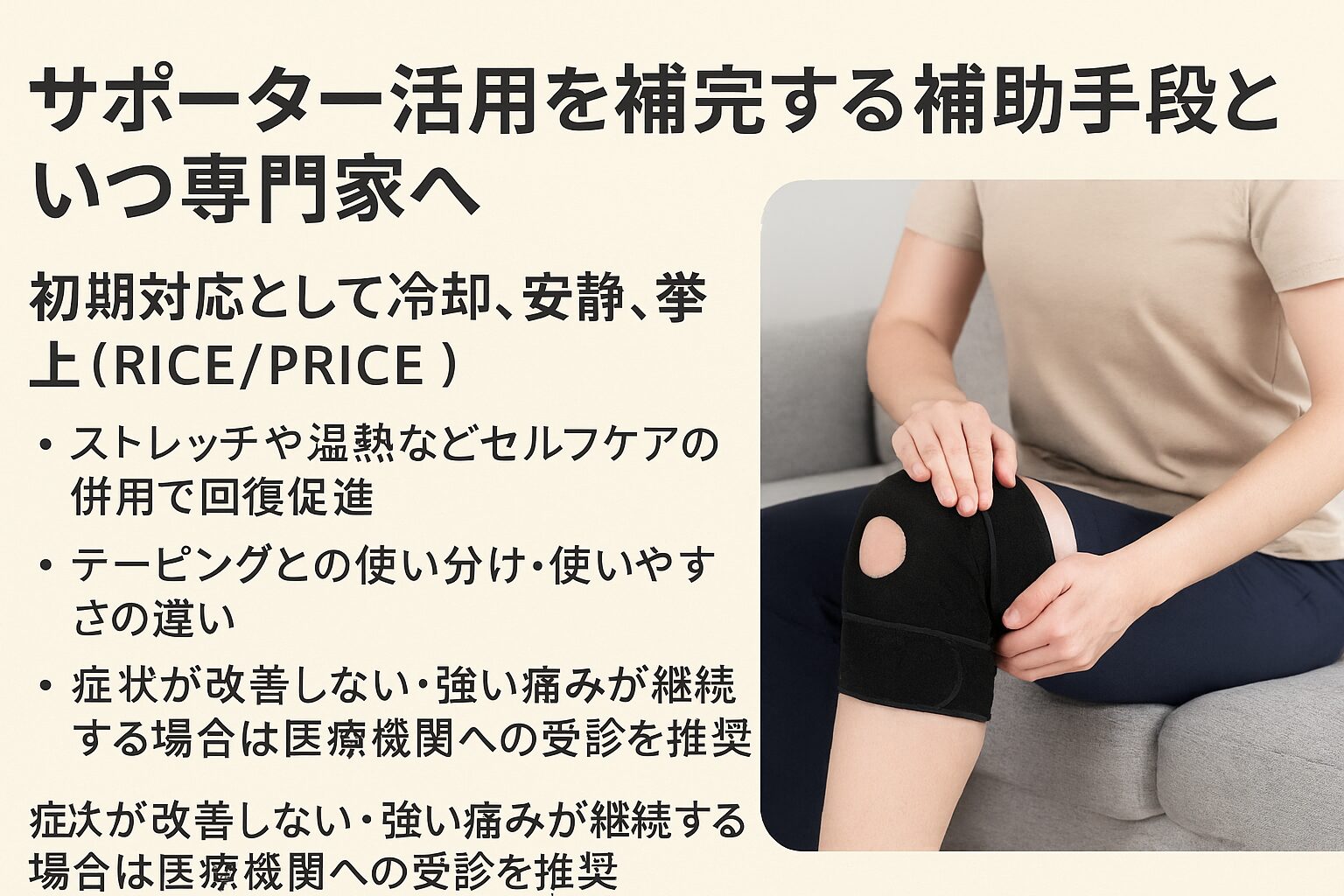

初期対応として冷却(アイシング)、安静、挙上(RICE/PRICE)

ストレッチや温熱などセルフケアの併用で回復促進

テーピングとの使い分け・使いやすさの違い

症状が改善しない・強い痛みが継続する場合は医療機関への受診を推奨

打撲をした直後から数日間は「炎症期」と呼ばれる段階に入ります。この時期は腫れや熱感、内出血が出やすく、無理に動かすと悪化する可能性があると言われています。まずは冷却と安静が最優先で、患部を心臓より高い位置に置くと腫れが抑えられるとされています。ここでサポーターを使うと逆に血流を妨げたり、圧迫が強すぎて症状を悪化させる恐れがあるとも言われています(引用元:https://athletic.work/blog/bruise-supporter/)。

数日後から1〜2週間ほど経過すると、炎症が落ち着き「修復期」に入るとされています。この段階では腫れが少しずつ引いてきて、日常動作の中で動かしやすくなるタイミングです。ここでサポーターを適切に使うと、関節や筋肉の安定感を得られたり、動かす時の不安を和らげられると言われています。さらに、保温効果で血流が促され回復のサポートになるケースもあると紹介されています(引用元:https://step-kisarazu.com/blog/打撲-サポーター-効果|専門家が教える効果・使い方・選び方の最適解)。

「打撲したんだけど、サポーターはすぐに使った方がいいの?」

「最初は冷やして休むことが大事なんだ。数日たって腫れが落ち着いてきたら、そこでサポーターをつけると安心できるよ。」

「なるほど!焦ってつけるより、段階に合わせた方がいいんだね。」

打撲時のサポーター活用は、体の回復ステージを理解したうえで取り入れることが大切だと言われています。焦らず炎症が落ち着くのを待ち、修復期から正しく使うことが安心につながると考えられています(引用元:https://ashiuraya.com/information/「打撲-サポーター-効果|いつから使う?効果と正しい選び方」)。

#打撲 #サポーター効果 #炎症期 #修復期 #ケア方法

「打撲直後の腫れには、適切な圧迫がむだを減らすと言われています」。いきなり強く締めるのではなく、痛みやしびれが出ない範囲で“ほどよく”がコツ。

「このくらいの力で大丈夫?」

「指が1本入るくらいの余裕なら、日常動作もしやすいよ」

圧迫は長時間つけっぱなしにせず、様子を見ながら外す休憩も入れるとよいと紹介されています。

引用元:https://yotsuya-blb.com/blog/打撲に効くサポーターの効果とは?-選び方と活用/ https://step-kisarazu.com/blog/打撲-サポーター-効果|専門家が教える効果・使い方・選び方の最適解

炎症が落ち着いた後、サポーターで関節や筋肉を支えることで、動かすときの不安や痛みの負担が軽くなると言われています。スポーツ復帰の“橋渡し”として活用されるケースもあります。

「外すと不安だけど、つけると踏み出しやすいね」

「動きのガイドになるから、生活の再開がしやすいんだ」

引用元:https://step-kisarazu.com/blog/打撲-サポーター-効果|専門家が教える効果・使い方・選び方の最適解/ https://ashiuraya.com/information/「打撲-サポーター-効果|いつから使う?効果と正しい選び方」

物理的な支えに加えて、装着することで「守られている」という安心感が得られると言われています。痛みへの過度な警戒を和らげ、必要以上に力むクセを減らす助けにもつながると説明されています。

「つけているだけで、怖さが少し引く感じがする」

引用元:https://yotsuya-blb.com/blog/打撲に効くサポーターの効果とは?-選び方と活用/https://ashiuraya.com/information/「打撲-サポーター-効果|いつから使う?効果と正しい選び方」

適度な保温は血流を保ち、こわばりを和らげる方向に働くと言われています。冬場や冷えやすい人は、通気と保温のバランスが取れた素材を選ぶと続けやすいです。就寝時は外して、日中の活動時に活用する使い分けも紹介されています。

引用元:https://step-kisarazu.com/blog/打撲-サポーター-効果|専門家が教える効果・使い方・選び方の最適解/ https://yotsuya-blb.com/blog/打撲に効くサポーターの効果とは?-選び方と活用

#打撲 #サポーター効果 #圧迫ケア #安定化サポート #保温と回復

打撲直後の炎症期は腫れや熱感が強く出やすく、この段階でサポーターをきつく締めすぎると逆効果になる場合があると言われています。まずは冷却や安静を優先し、体を落ち着かせることが重要とされています。

「すぐにサポーターで固定した方が安心?」

「最初は冷やすことが優先で、無理に圧迫しない方がいいよ」

引用元:https://ashiuraya.com/https://oasis-seitai.com

サポーターは圧迫によって安定感を与えるものですが、締めすぎると血流が悪くなる恐れがあると説明されています。さらに長時間つけっぱなしにすると血流障害につながる可能性もあるため、こまめに外して様子を見ることが推奨されています。

引用元:https://oasis-seitai.com/https://kawanaseikotsuin.com

装着中にしびれや強い違和感が出た場合は、合っていない可能性があるので外すことが望ましいとされています。圧迫の程度やサイズが適切かどうかを確認し、必要であれば調整や交換を検討すると安心です。

「少ししびれてきたかも…」

「無理せず外して休むのが大事だね」

引用元:https://oasis-seitai.com/https://kawanaseikotsuin.com

夜間の就寝時にサポーターをつけたままにすると血流が妨げられるリスクがあると言われています。日中の活動時に限定して使用し、夜は外して体を休める方が望ましいとされています。また、適度な運動を取り入れることで筋力低下を防ぎ、改善につながるとも紹介されています。

引用元:https://kawanaseikotsuin.com

#打撲 #サポーター効果 #使用時の注意点 #圧迫ケア #冷却と安静

サポーターは膝・肘・太ももなど、使う部位に合わせて形状が異なります。例えば膝用なら関節の曲げ伸ばしをサポートする構造、肘用なら動きを妨げず安定感を得やすい作りなどが選ばれています。部位ごとの特徴を意識することで、より快適に使えると言われています。

「膝には膝用、肘には肘用があるんだね」

「そう、動かす方向や力のかかり方が違うから専用タイプの方が安心だよ」

引用元:https://yotsuya-blb.com/https://www.zamst-online.jp

どんなに形状が合っていても、サイズがずれていると圧迫が強すぎたり、逆に支えにならなかったりすることがあります。サイズはメーカーによっても基準が違うため、計測して合わせることが大切だとされています。また、一部が調整可能なタイプは体格差に対応しやすく、快適に使えると紹介されています。

引用元:https://yotsuya-blb.com/https://kawanaseikotsuin.com

素材によって特徴が異なり、用途に合わせて選ぶことが推奨されています。例えば、汗をかきやすい運動時は通気性の良いメッシュ素材、冷えやすい人や冬場は保温性に優れたネオプレン素材などが使いやすいと言われています。日常生活やスポーツなど、シーンに応じて選ぶと負担が少なく続けやすいとされています。

#打撲 #サポーター効果 #サポーター選び #フィット感 #素材選び

打撲直後は「冷却(アイシング)」「安静」「挙上」が基本とされています。腫れや内出血を抑えるには、まず患部を心臓より高い位置にして安静を保つことが大切だと言われています。ここで無理に動かすと悪化する可能性があるため、落ち着いた環境で体を休ませることがすすめられています。

引用元:https://qooso-plan.com/https://kawanaseikotsuin.com

炎症が落ち着いた段階では、軽いストレッチや温熱によるケアを取り入れると血流が促され、体がほぐれやすくなると紹介されています。無理をせず、心地よい範囲で行うことが推奨されており、セルフケアとしても続けやすい方法だと言われています。

引用元:https://yotsuya-blb.com/https://kawanaseikotsuin.com

テーピングとサポーターにはそれぞれメリットがあり、場面に応じて使い分けるとよいとされています。テーピングは自由度が高く動きやすい一方で、巻き方に技術が必要です。サポーターは着脱が簡単で日常生活に取り入れやすいと紹介されています。状況によって選択肢を変えることが負担を減らすコツと言われています。

引用元:https://www.zamst-online.jp/https://honkomagome-sekkotsu.com

サポーターやセルフケアを取り入れても「症状が改善しない」「強い痛みが続く」といった場合は、早めに専門家へ相談することが推奨されています。特に腫れが長引いたり、体を動かすのが難しいほど痛みがある場合は、来院による触診や検査を受けることで安心につながるとされています。

#打撲 #サポーター効果 #補助ケア #テーピング #専門家相談