1.スマホ肘とは何か?原因・しくみ・種類

スマホ肘(外側上顆炎・内側上顆炎)の定義

発生メカニズム(前腕の使い過ぎ・手首の角度・姿勢・スマホ操作の頻度など)

自分がどの種類かを見分けるセルフチェック方法(痛む場所・動作でのチェック)

2.マッサージで改善するための基本のポイント/準備

ケア前の注意事項(痛みの程度・炎症期 vs 慢性期の違い)

準備するもの(オイル・クリーム・タオル・道具など、清潔な場所など)

適切な圧・頻度・時間の目安(痛気持ちいい程度・1 回何分/1 日何回・継続期間)

3.具体的なマッサージ手順:前腕・肘・指・手の平・肩甲骨まわりのアプローチ

前腕外側・内側の揉みほぐし(どの筋肉か・どう押すか・手のひら/指の使い方)

指・手首まわりのケア(中指の付け根など、指ごとのほぐし方)

肘そのもの(外側・内側の骨の出っ張り付近など触り方・マッサージ方向)

肩甲骨まわり・腕の付け根のケア(呼吸・可動域を広げるストレッチ・マッサージ併用)

痛みが強い時の優しいマッサージ方法(温める・さする・軽く触るなど)

4.マッサージ+併用するケア/予防方法

ストレッチとの組み合わせ(手首・指・肩・背中など全体を使うストレッチ)

日常生活での工夫(スマホの持ち方・操作の方法・使用時間の管理)

姿勢の改善(首・肩・背中・腕の角度)

助けになる道具・サポーター・テーピング

生活習慣で気をつけること(休息・睡眠・栄養など)

5.症状が改善しない場合・注意すべきサイン・専門家に相談する目安

マッサージ中や後に痛みが悪化する・腫れ・しびれ・可動域の制限などのサイン

どのタイミングで整形外科・接骨院・整体・鍼灸などを受診すべきか

治療の種類(物理療法・マッサージ・鍼灸・注射など)と費用の目安

回復のための期間や経過観察のヒント

1.スマホ肘とは何か?原因・しくみ・種類

スマホ肘(外側上顆炎・内側上顆炎)の定義

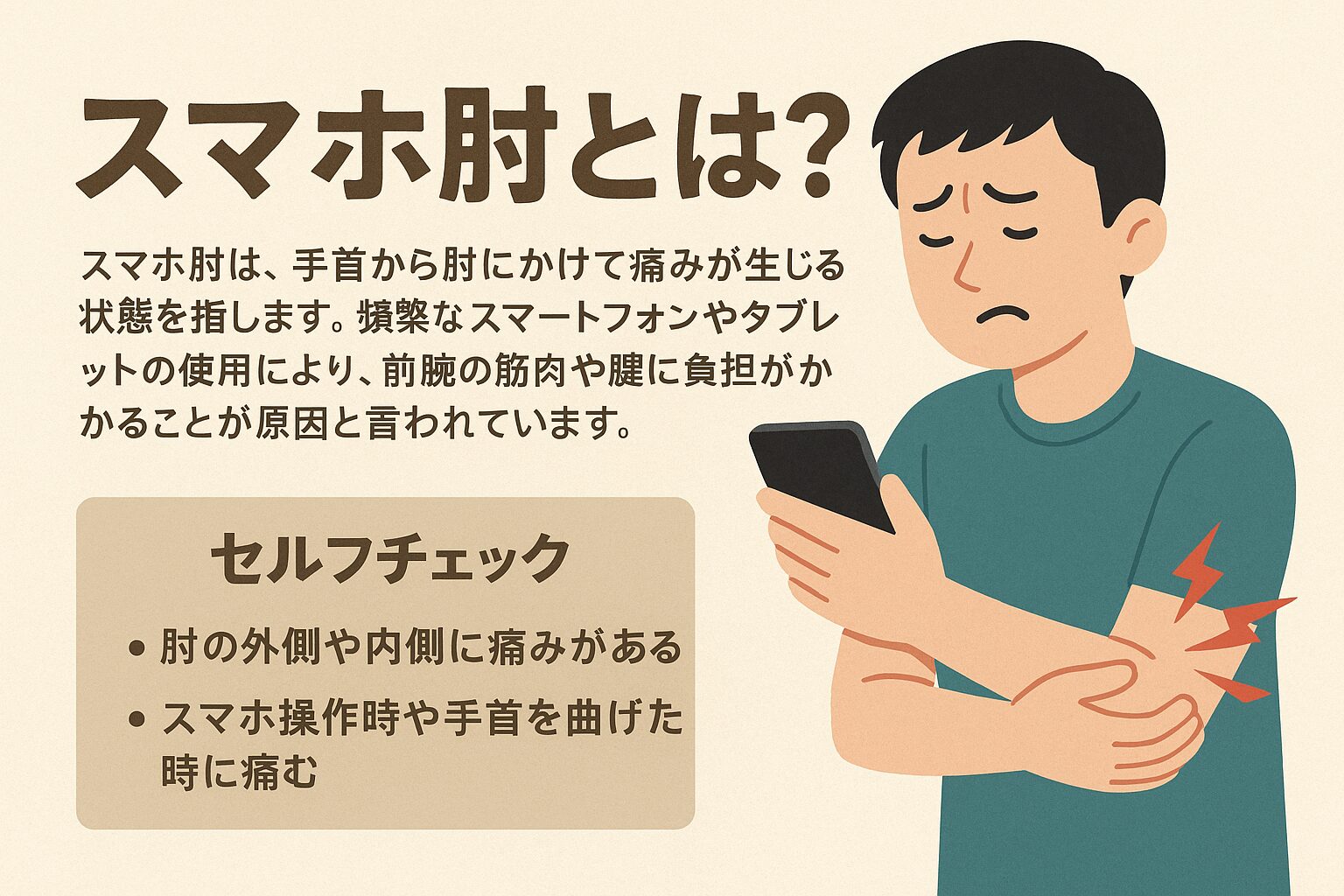

「スマホ肘」とは、長時間スマートフォンを操作することで肘の外側や内側に負担がかかり、痛みや違和感が生じる状態を指すと言われています。医学的には、外側に症状が出る場合は「外側上顆炎」、内側に痛みが出る場合は「内側上顆炎」と呼ばれています。どちらもテニス肘やゴルフ肘と似た仕組みで、筋肉や腱に繰り返し負担がかかることで発症すると考えられています。最近では、スマートフォンやパソコンの普及により、若い世代にも増えていると紹介されています(引用元:Tarzan Web、Athletic.work、Okada鍼灸整骨院)。

発生メカニズム(前腕の使い過ぎ・手首の角度・姿勢・スマホ操作の頻度など)

スマホ肘の背景には、指や手首を酷使する習慣が大きく関係していると言われています。特に、スマートフォンを片手で長時間支えながら親指で操作する姿勢は、前腕の筋肉に持続的な緊張を与えやすい傾向があります。また、肘を曲げた状態で固定し続けることも、腱へのストレスを高める要因になると指摘されています。姿勢が悪いまま使用を続けることで、肩や背中の筋肉も連動して硬直し、結果的に肘への負担が強まるケースも少なくありません。これらが積み重なることで、炎症や痛みを引き起こすと考えられています。

自分がどの種類かを見分けるセルフチェック方法(痛む場所・動作でのチェック)

セルフチェックとしてよく挙げられるのは、「どの動作で痛みが出るか」です。例えば、手の甲を上にして物を持ち上げる時に肘の外側が痛む場合は、外側上顆炎の可能性が高いと言われています。一方で、手のひらを上に向けて物を持った時に内側が痛む場合は、内側上顆炎の傾向が考えられます。また、スマホを長時間操作した後に「肘の外側がズキズキする」「内側に鈍い痛みが残る」などの違和感が出る人も注意が必要です。強い痛みやしびれを伴う場合は、セルフケアに加えて専門機関に相談することがすすめられています。

#スマホ肘

#セルフチェック

#前腕の使い過ぎ

#外側上顆炎内側上顆炎

#スマホ生活と体ケア

2.マッサージで改善するための基本のポイント/準備

3.具体的なマッサージ手順:前腕・肘・指・手の平・肩甲骨まわりのアプローチ

4.マッサージ+併用するケア/予防方法

5.症状が改善しない場合・注意すべきサイン・専門家に相談する目安

マッサージ中や後に注意すべきサイン

スマホ肘のケアとしてマッサージを取り入れても、症状が必ずしも軽くなるとは限らないと言われています。もしマッサージ中や直後に痛みが強くなる、腫れが目立つ、しびれが広がるといった変化がある場合は要注意です。また、肘の可動域が以前よりも狭くなる、力が入りづらくなるなども見逃せないサインと考えられています(引用元:Tarzan Web、Ashiuraya、Athletic.work)。

専門家に相談する目安

セルフケアを数週間続けても改善がみられない場合や、日常生活に支障が出るほどの痛みがある場合は専門家への相談がすすめられています。整形外科や接骨院、整体、鍼灸院などが選択肢として挙げられます。特にしびれが続く場合や夜間に痛みで目が覚めるケースは、早めに来院することが望ましいと言われています。

検査や施術の種類と費用の目安

医療機関や施術院では、物理療法(温熱・電気)、マッサージ、ストレッチ指導、鍼灸、テーピング、場合によっては注射といった方法が選ばれることがあります。それぞれの費用は保険の適用範囲や施設によって異なりますが、数百円から数千円の自己負担が一般的とされています。自費メニューではやや高額になるケースもあるため、事前の確認が安心です。

回復のための期間や経過観察

改善までの期間には個人差があります。軽度であれば数週間で落ち着く場合もありますが、慢性的なケースでは数か月以上かかることもあると言われています。大切なのは無理をせず、経過を観察しながら焦らずケアを続けることです。症状が少しずつ和らいでいく傾向があれば、自宅でのセルフケアと専門家のサポートを組み合わせることが有効と考えられています。

#スマホ肘

#症状が改善しない場合

#専門家に相談

#施術と費用の目安

#回復期間と経過

この記事をシェアする

関連記事