- 営業時間9:00 〜12:00/ 14:00〜19:30

- 最終受付時間19:00

- 定休日木・日・祝

兵庫県姫路市別所町北宿1046−3

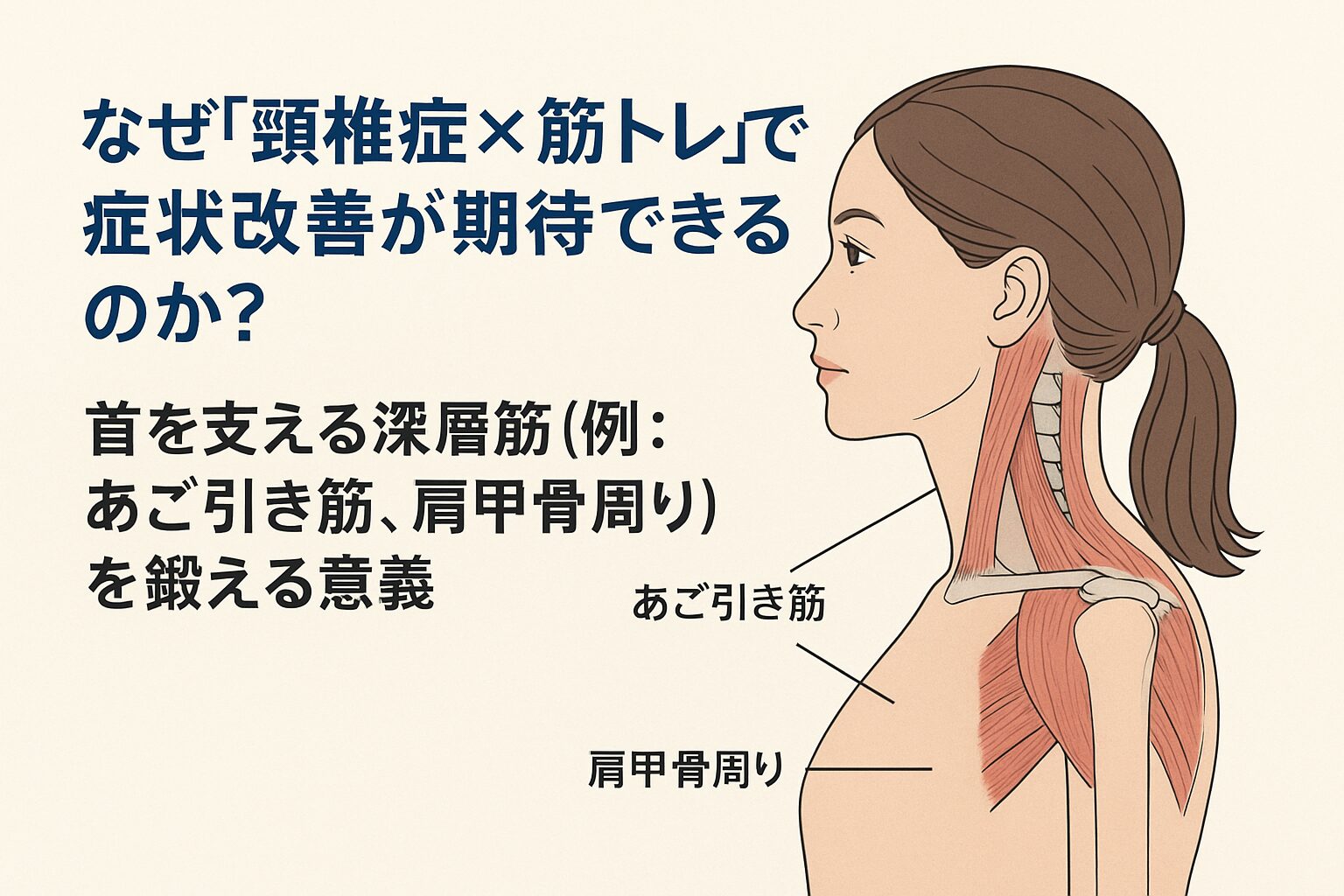

首を支える深層筋(例:あご引き筋、肩甲骨周り)を鍛える意義

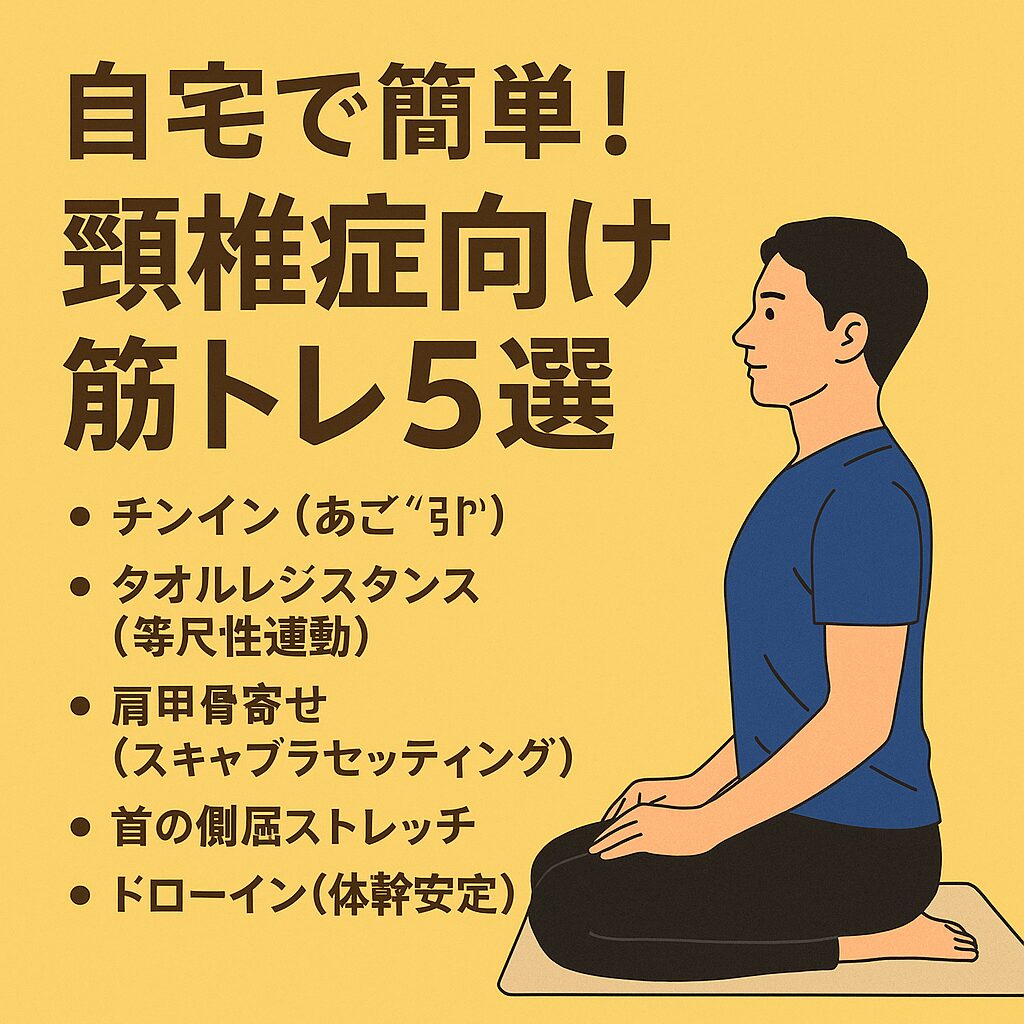

各トレーニング名+方法+効果(以下をカバー)

• チンイン(あご引き)

• タオルレジスタンス(等尺性運動)

• 肩甲骨寄せ(スキャプラセッティング)

• 首の側屈ストレッチ

• ドローイン(体幹安定)

– ニュートラルポジション(あご軽く引く)を守る理由

– 呼吸を止めずに「ゆっくり・小さく」動かすことのメリット

– 無理な動作(反らしすぎ、速動)は症状悪化のリスクあり

– 痛み・しびれを感じたら中止・専門医へ相談

– 長期的に首の筋力維持を意識する意義

– 5つの筋トレを少しずつ日常に取り入れ、継続することの大切さ

– 必要なら専門家の指導(整体・理学療法士)を併用して進めることを推奨

「頚椎症は筋トレでよくなるの?」と不安に思う方も多いですが、首を安定させるためには深層筋(インナーマッスル)を鍛えることが重要と言われています(引用元:整体oasis、sakaguchi-seikotsuin.com)。

特に、あごを軽く引く動きで働く「深層屈筋群」や、肩甲骨を正しい位置に保つ「肩甲骨周囲の筋肉」を鍛えると、頚椎にかかる負担を分散できるとされています。日常生活の姿勢はどうしても前かがみになりやすく、その結果として首の関節や神経に余計なストレスがかかってしまいます。そこで筋トレを通じて深層筋を強化すると、頭の重さを効率よく支えられるようになり、症状の軽減につながると考えられています。

Q.「首を鍛えるって危なくないの?」

A.「無理に負荷をかけるのではなく、タオルを使った軽い抵抗運動や、あごを引くだけの小さな動作から始めれば安全だと言われています。」

Q.「肩甲骨の筋肉まで関係あるの?」

A.「はい。肩甲骨周りの筋肉が弱ると首だけで頭を支えることになり、頚椎に大きな負担がかかります。逆に肩甲骨を安定させる筋力がつけば、首がぐっとラクになるとされています。」

・頭の位置を正しく保つサポートになる

・首の動きを滑らかにする補助となる

・血流や姿勢改善にもつながる可能性がある

こうした理由から、「頚椎症に対して筋トレは予防や改善の一助になる」と言われています。ただし、痛みが強いときやしびれを伴うときは無理をせず、専門家に相談することが大切です。

#頚椎症

#筋トレ

#深層筋

#姿勢改善

#セルフケア

まずは基本となるチンインです。背筋を伸ばして椅子に座り、あごをゆっくり引いて首の後ろをまっすぐに保ちます。力を入れすぎずに5秒キープし、10回を目安に繰り返します。首の深層筋を鍛え、頚椎を支える力を補うと言われています(引用元:miyagawa-seikotsu.com、整体oasis)。

タオルを額に当て、手で軽く前に押しながら首で後ろに抵抗します。力比べをするようなイメージですが、実際は動かさずに筋肉を働かせます。5秒ほどキープし、左右・後頭部にも同様に行うとバランスよく首まわりを強化できると言われています(引用元:selfcareseitai.com、リペアセルクリニック東京院)。

両肩を軽く後ろに引いて肩甲骨を寄せ、胸を開きます。このとき首に力を入れず、背中の真ん中を意識しましょう。10秒キープを数回繰り返すと、姿勢が安定し頚椎への負担を減らせると言われています(引用元:kawanaseikotsuin.com、からだなび)。

椅子に座り、片方の手で頭をやさしく横に倒します。首の横が伸びている感覚を味わいながら、呼吸を止めずに20秒ほどキープ。左右を交互に行うと血流促進や緊張緩和が期待できるとされています(引用元:整体oasis、miyagawa-seikotsu.com)。

仰向けになり膝を立て、お腹をへこませながらゆっくり呼吸を繰り返します。腰や首には余計な力を入れず、体幹を安定させることを目的とします。首回りだけでなく全身のバランス改善につながると言われています(引用元:リペアセルクリニック東京院、selfcareseitai.com)。

首や肩に違和感があるときは無理をせず、痛みが強ければ専門家へ相談することがすすめられています。毎日の習慣に取り入れることで、少しずつ安定感を取り戻していくことが期待できます。

#頚椎症

#筋トレ

#自宅エクササイズ

#ストレッチ

#体幹安定

頚椎症向けの筋トレでは、フォームがとても大切だと言われています。特に「ニュートラルポジション」と呼ばれる、あごを軽く引いた姿勢を意識することが重要です。首を前に突き出したり、反らしすぎたりすると頚椎に余計な負担がかかり、かえって違和感を強めることがあります。あごを軽く引いて背筋をまっすぐに保つことで、深層筋が自然に働きやすくなり、首の安定性が得られるとされています(引用元:kawanaseikotsuin.com、からだなび)。

「でも、あごを引くと逆に苦しく感じるんだけど…」と不安になる方もいます。そんなときは、ほんの少し引くだけで十分です。首の後ろを伸ばすようなイメージで行うと、体全体の軸が整いやすくなると言われています。

筋トレの際に呼吸を止めてしまう方も多いですが、実はそれが首への負担を増やす要因になることがあるそうです。呼吸を止めると体が硬直しやすく、筋肉が余計に緊張してしまうのです。

「じゃあ、どうすればいいの?」という疑問には、「ゆっくり、小さな動作で呼吸を合わせる」ことが答えになります。例えばチンインをするときに、鼻から息を吸いながら姿勢を整え、口から息を吐きながら力を抜く。このリズムを意識することで、筋肉はリラックスしやすくなり、血流も改善しやすいと言われています(引用元:kawanaseikotsuin.com、からだなび)。

呼吸をしっかり続けることで、動作の精度が上がるだけでなく、トレーニングを長く無理なく続けられるメリットもあるとされています。

#頚椎症

#筋トレ

#呼吸法

#ニュートラルポジション

#セルフケア

頚椎症の筋トレでは「反らしすぎ」や「急な動き」は避けるべきだと言われています。これらの動作は首の関節や神経に過剰な負担をかけ、痛みや違和感を強める可能性があるからです。特に、勢いをつけた運動や反動を利用するやり方は注意が必要とされています(引用元:nikkori-sinkyuseikotsu.com、selfcareseitai.com、ai-medical.co.jp)。

「小さな動きでゆっくり」が基本であり、筋肉や関節に優しいフォームを守ることが安全につながると考えられています。

トレーニング中に強い痛みやしびれを感じたら、その時点で中止することがすすめられています。無理に続けると症状が悪化するリスクがあるため、専門家に相談することが望ましいとされています(引用元:nikkori-sinkyuseikotsu.com、NAORU整体院、整体oasis)。

「ちょっと変な感じがするけど我慢すれば大丈夫かな?」と思う方もいますが、早めに中止して専門家に意見をもらう方が安心です。

筋トレは短期間で効果が出るものではなく、長く続けてこそ意味があると言われています。首を支える深層筋は日常生活の姿勢と直結しており、鍛えることで首の安定性が保たれやすくなると考えられています(引用元:sebonenayami.com)。

「毎日やらないとダメ?」と不安に思う方もいますが、週に数回でも継続していけば筋肉は少しずつ応えてくれると言われています。無理のないペースで長く続けることが、改善への近道だと考えられています。

#頚椎症

#筋トレ

#安全な運動

#セルフケア

#長期習慣

頚椎症向けの筋トレは、一度に完璧を目指す必要はありません。「毎日がっつり運動しないと意味がないのでは?」と思う方もいますが、実際には小さな習慣の積み重ねが大切だと言われています。例えば、朝の歯磨き後にチンインを3回だけ行う、仕事の合間に肩甲骨寄せを1セット取り入れるなど、生活の中に少しずつ組み込むと無理なく続けやすくなります。

継続することで深層筋が少しずつ働きやすくなり、首を支える力が安定すると考えられています。つまり「短期間で大きな変化を求めず、長く付き合う意識」が重要なのです(引用元:整体oasis)。

「正しくできているのか不安…」という声もよく聞きます。そんなときは整体師や理学療法士など専門家の指導を受けるのがおすすめです。自分では気づきにくいフォームの誤りや、負荷のかけ方の調整を教えてもらえることで、より安全に筋トレを継続できると言われています(引用元:seikei-fukuda.jp)。

専門家に確認してもらうことで「安心感」を得られるのも大きなメリットです。自分に合ったやり方を知りながら少しずつ習慣化すれば、心身ともに無理なく前向きに取り組めるはずです。

#頚椎症

#筋トレ

#セルフケア

#継続習慣

#専門家の指導