- 営業時間9:00 〜12:00/ 14:00〜19:30

- 最終受付時間19:00

- 定休日木・日・祝

兵庫県姫路市別所町北宿1046−3

捻挫の定義・靭帯損傷・靭帯の回復メカニズム

捻挫を軽視するとどうなるか(慢性化・再発・他部位への影響)

応急処置「RICE処置(安静/冷却/圧迫/挙上)」の重要性

なぜ「早く治す」ためには適切な初期対応が鍵か

鍼灸(針・お灸)の基本的な考え方・適応(炎症軽減・血流促進・筋緊張緩和)

捻挫に対して鍼灸が有効とされる理由(例:血流促進で修復細胞の働きをサポート)

受傷直後~回復期~慢性期における鍼灸の使い分け

注意点・病院受診の必要があるケース(疑骨折・重度靭帯損傷など)

①応急処置+固定・冷却・安静(RICE)

②腫れや熱感が落ち着いたら針治療を検討するタイミング

③針/お灸の具体的な手順・頻度・予想される通院回数の目安(例:数回で可動域改善・違和感軽減など)

④自宅でできる併用ケア(ストレッチ・バランス訓練・栄養・睡眠)

⑤再発防止・長引かせないためのポイント(筋力・安定性・正しい歩行)

鍼って痛い?安全?やって大丈夫?

針治療だけで大丈夫?整形・整骨・鍼灸それぞれの役割は?

保険適用/費用の考え方(整骨院・鍼灸院)

どんな症状なら「針治療を早めに検討すべきか」/逆に「整形外科で診てもらうべきか」

実際に針治療を受けた方の声・症例紹介(例:後遺症/慢性化していた捻挫の改善)

本文の要点整理(応急処置+針治療+リハビリ・ケア)

早く治すためには何を早めに始めるべきか

この記事を読んだ後の具体アクション(受診チェックリスト/針治療院選びのポイント/自宅ケアメニュー)

最後に安心メッセージ・専門家相談を促す文言

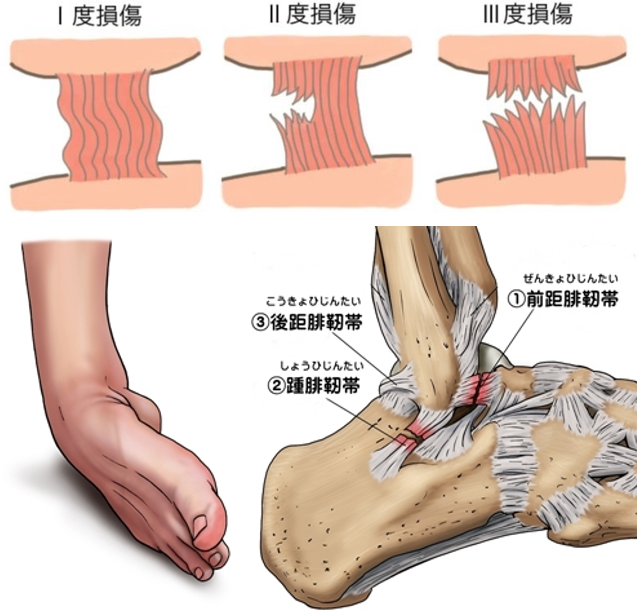

「捻挫」とは、関節を支える靭帯や関節包などの軟部組織に外力が加わり、損傷が起こる状態を言われています。 MSDマニュアルズ+2こばやし整形外科+2 例えば足首では、足を内側に大きくひねる「内反捻挫」によって外側の靭帯が伸びたり断裂したりすることが多いです。 ザムスト+1

靭帯が損傷すると、まず炎症反応が起こり、腫れ・熱感・痛みが出現します。時間と共に修復過程が始まり、最近の研究では「靭帯・腱において新たなプロジェニター細胞が修復を促す」ことも明らかになっています。 東京大学+1

とはいえ、損傷の度合い(1度~3度)によって回復に要する時間も変わってきます。たとえば部分的な断裂では数週間〜数ヶ月、完全断裂の場合には手術も含めて長期化するケースがあると言われています。 seikei-mori.com+1

「少し痛むだけだから」と捻挫後のケアを軽視すると、実は大きなリスクを抱えることになります。特に、靭帯が適切に回復しないと「関節の不安定性」が残り、これが再び捻挫を招く原因になると言われています。 MSDマニュアルズ+1

さらに、繰り返し捻挫を起こすことで筋力低下やバランス機能の低下が生じ、「別の部位」へ影響が波及することもあります。例えば、足首が不安定だと膝や腰などに負担がかかることも考えられます。こうした背景から、「早めに適切な対応を取ること」が非常に重要です。

捻挫が起こった直後、いかに早く正しい応急対応を行うかによって、その後の回復スピードや仕上がりが変わってくるとされています。特に、応急処置として定着している「RICE処置」は非常に大切と言われています。 healthcare.omron.co.jp+2jcoa.gr.jp+2

R=Rest(安静):受傷直後は動かさず、患部を極力安静に保つことで、損傷部位の悪化や腫れの拡大を防ぎます。 杏嶺会+1

I=Icing(冷却):氷や冷水、冷感シップなどを使って患部を冷やすことで、血管の収縮を促し、腫れ・内出血・痛みを抑える効果が期待できるとされています。 healthcare.omron.co.jp+1

C=Compression(圧迫):包帯やテーピングなどで軽く圧迫することで、内出血・腫れの拡大を抑えることができるとされます。ただし、圧迫が強すぎると血流障害を起こすため注意が必要です。 machida.tokyo.med.or.jp+1

E=Elevation(挙上):患部を心臓より高い位置に保つことで、余分な体液や血液のたまりを防ぎ、腫れの軽減につながると言われています。 一般社団法人 日本スポーツ整形外科学会

以上を踏ま、「捻挫を早く改善させるため」には、応急段階できちんとRICE処置を実施し、その後の適切なケアへ移行することが鍵となります。

捻挫は靭帯損傷を含む軟部組織の損傷で、放置すると慢性化・再発・他部位への影響を招く可能性があります。

応急段階での「RICE処置」が非常に重要で、安静・冷却・圧迫・挙上を早期に行うことでその後の回復がスムーズになると考えられています。

「捻挫を少し軽く見ていいだろう」と思わず、受傷直後に適切な対応を始めることをおすすめします。

#ハッシュタグ

#捻挫

#靭帯損傷

#早く治す

#RICE処置

#応急対応

「捻挫 早く治す 針」という観点で話を進めますが、まず「鍼灸(針・お灸)」とは何かを整理しておきましょう。ざっくり言えば、細い針や温熱刺激を用いて、体の中の血流を促したり、筋肉・靭帯周辺の緊張を和らげたりする東洋医学のアプローチと言われています。例えば、東京α鍼灸院では、捻挫後の腫れが落ち着いた段階で「損傷周囲に刺鍼を行い血液循環を良くしていきます」と説明されています。alfashinkyu-tokyo.com また、腱・靭帯・筋肉などの軟部組織に対しても「血流改善・筋緊張緩和・自然治癒力アップ」に働きかけるという報告もあります。鍼灸治療院Shimogamo|京都左京区の鍼灸治療院〖土曜・日曜・祝日OK〗+1

実際、捻挫した部位では「靭帯損傷による炎症」「腫れ」「血流不足」「筋・腱・靭帯等の組織への負担増加」が起きており、これらを適切にケアすることが“早く改善させる”ためには重要と言われています。

「鍼灸って何をどう作用させるの?」という疑問に関して、いくつかポイントを挙げてみます。

炎症軽減:捻挫直後の腫れや熱感には冷却・安静が必要ですが、その後「炎症が落ち着いた段階」では鍼灸が効果的とされています。白金はり灸マッサージ室 | 港区白金高輪の鍼灸治療+1

血流促進:針やお灸で患部の血行・リンパの流れを整えることで、損傷した靭帯や筋肉に栄養・酸素を届け、早期改善をサポートするという考えがあります。伊東市鍼灸専門・城ヶ崎さくら並木の鍼灸院〖公式〗+1

筋緊張緩和:捻挫後、足首周辺の筋が固まったり硬くなったりすることで可動域が落ち、回復を遅らせる原因となる場合があります。鍼灸で筋緊張を緩めることで、その回復を助けると言われています。ステップ木更津鍼灸治療院+1

このように、「捻挫を早く改善させる」うえでは、鍼灸が“補助的に有効”という位置づけが多いようです。

「具体的にどうして“針”が捻挫にいいの?」というところを掘り下げます。例えば、足首の捻挫では靭帯が損傷し、そのため通常よりも回復が進みにくい状態になることが多いです。alfashinkyu-shibuya.com+1

そのような際に、鍼灸による血流促進・筋の緊張解除が「修復を担う細胞を活性化しやすく」「可動域を早く取り戻しやすく」するという報告があります。alfashinkyu-tokyo.com+1

また、損傷が残りやすい「筋肉や靭帯のバランスが崩れた状態」に対して、鍼灸が“再発しづらい足首づくり”にも貢献するという見解も見受けられます。鍼灸治療院Shimogamo|京都左京区の鍼灸治療院〖土曜・日曜・祝日OK〗

つまり、「捻挫を軽く見ずに、適切な時期に鍼灸を活用する」ことで、回復の“質”を高めつつ、再発リスクを下げる可能性があると言われています。

捻挫が起きてから時間が経つにつれて、状況も変わるため、鍼灸の“使うタイミング・目的”も変わってくると言われています。こちらを整理します。

受傷直後〜急性期:腫れ・熱感・痛みが非常に強い段階では、まずは安静・冷却・圧迫・挙上(RICE)を優先すべきで、鍼灸は“補助的”に慎重に用いられることが多いと言われています。alfashinkyu-tokyo.com+1

回復期(腫れが落ち着いた後):この時期が鍼灸を取り入れやすい段階です。血流促進・筋緊張緩和・可動域回復を目的に鍼灸が検討されることが多いようです。白金はり灸マッサージ室 | 港区白金高輪の鍼灸治療+1

慢性期・後遺症期:捻挫が長引いてしまった、または何度も再発している場合には、鍼灸+筋力・バランス訓練・体づくりを組み合わせることで“再発予防”という観点からも有効と言われています。ほまれ鍼灸院+1

このように、捻挫に対する鍼灸は「いつ」「どんな目的で」行うかを状況に応じて考えることがポイントとなるようです。

鍼灸は有効な補助手段である一方、すべての捻挫に万能というわけではありません。以下のようなケースでは、まずは医師による検査・整形外科的対応が優先されると言われています。

強い腫れ・出血・動けないほどの痛みがある場合(疑い骨折の可能性)alfashinkyu-shibuya.com+1

靭帯が完全に断裂している「3度捻挫」など重度の靭帯損傷の場合は、鍼灸のみでは対応しづらく、整形外科的な診断・場合によっては手術が検討されることがあります。伊東市鍼灸専門・城ヶ崎さくら並木の鍼灸院〖公式〗

また、鍼灸を始める際には「痛みや腫れがある段階・どのくらい抑えてからが良いか」を専門家に相談したほうが安心です。自己判断で早すぎる鍼灸を開始すると、かえって回復を遅らせる可能性も指摘されています。長崎はりきゅう接骨院

このため、捻挫後に「針を使うべきかどうか」「いつから使うべきか」で迷ったら、まず一度、整形外科・整骨・鍼灸の専門家へ相談することが大切です。

鍼灸(針・お灸)は捻挫時の「血流促進・筋緊張緩和・炎症軽減」に働きかける手段として、補助的に有効と言われています。

捻挫直後の急性期にはまず応急対応が重要で、鍼灸は「腫れや痛みが落ち着いた後」「再発予防を含めた回復期・慢性期」の活用が適切と考えられています。

ただし、疑い骨折・完全断裂などの重度の損傷では、鍼灸単独では対応しづらいため、整形外科等での検査・判断が優先されるべきです。

捻挫に対して「鍼灸を早く使いたい」と思った場合は、まずは専門家の意見を取りつつ、適切なタイミング・目的で活用することをおすすめします。

#捻挫 #鍼灸 #早く改善 #血流促進 #筋緊張緩和

「捻挫 早く治す 針」として針(鍼灸)を活用する際、どのように段階を踏んでいけば良いかを会話形式で整理してみましょう。

「ねえ、捻挫しちゃって…どうすればいい?」

「まずは応急的なケアをしっかりして、その後に鍼灸を検討するのが流れと言われています」

という感じで、ステップを5段階でお伝えします。

受傷直後にまずやっておきたいのが、安静/冷却/圧迫/挙上(RICE)という応急ケアです。患部を動かさず、冷たいタオルやアイスパックで冷やし、包帯やテーピングで軽く圧迫し、足を少し高くしておくことで腫れや炎症を抑える効果があると言われています。引用元:〜〜〜「捻挫を早く治す鍼治療とは?」 ステップ木更津鍼灸治療院+1

この段階を疎かにすると、靭帯損傷の回復が長引いたり、後に針を入れる段階でも改善が遅れてしまう可能性が高くなると言われています。

「腫れが引いてきたな」「熱感が少なくなってきたな」と感じたら、針治療を考えるタイミングと言われています。具体的には、受傷後すぐではなく、炎症のピークを過ぎた回復期に入ってから検討する方が安全性や効果の面で適しているとの報告があります。引用元:〜〜〜「足関節捻挫に対する鍼灸治療について」 alfashinkyu-tokyo.com+1

このタイミングで針をうまく使うことで、回復を“スムーズに”進める後押しになると言われています。

では、実際に“どんな流れで”“どれくらいの頻度”“何回くらい通えばいいの?”という点について。鍼灸院の症例報告では、「3回程度の通院で可動域が改善し、違和感が軽減した」というケースも報告されています。引用元:〜〜〜「足関節捻挫の鍼灸症例」 harimo.jp

具体的には、初回は軽めの刺激で靭帯周囲・筋肉周囲に刺鍼+電気鍼など、2回目以降は少し強めの刺激+お灸併用という流れも多いようです。頻度は初週に1~2回、その後週1回ペースで数週間というプランが見られます。ただし、損傷の度合いや日常活動レベルにより個人差があります。

鍼灸だけに頼るのではなく、自宅でできるケアを併用することで回復を支えることが大切と言われています。例えば、軽めのストレッチや足首まわりのバランス訓練・筋トレ、十分な睡眠・栄養(たんぱく質・ビタミンC・ミネラル)を意識することで「針治療の効果が出やすく」「再発予防にもつながる」との見解があります。引用元:〜〜〜「捻挫・肉離れ・打撲に応急処置」 小確幸堂

「ストレッチだけ」「栄養だけ」では不十分なので、針治療と併せて行えることを“セット”で考えるのがおすすめです。

捻挫を早く改善させても、“また捻る”といった再発リスクはゼロにはなりません。だからこそ、筋力強化・関節の安定性改善・正しい歩行・スポーツ動作の見直しが重要と言われています。例えば、腓骨筋・前脛骨筋・下腿三頭筋などを鍛え、足首周りを支える筋肉環境を整えることが「次に捻らない体づくり」につながると報告されています。引用元:〜〜〜「足関節捻挫に鍼灸治療について」 alfashinkyu-tokyo.com

ここを軽視すると、せっかく針を入れても“また痛くなる”というループに陥りやすいです。

まずは応急ケア(RICE)をしっかり行うこと。

腫れ・熱感が落ち着いたら、適切な時期に針治療を検討すること。

針/お灸は通院回数・頻度を見ながら、併用できる自宅ケアを続けること。

最後に、筋力・バランス・歩行など再発を防ぐ“体づくり”を取り入れること。

この流れを意識すれば、「捻挫を長引かせない」「次こそは再発しない」ための一歩になります。

#捻挫 #針治療 #鍼灸 #回復ステップ #再発予防

「捻挫 早く治す 針」というキーワードを前に“針治療に踏み出す前の不安”を一緒に整理していきましょう。

「ねえ、鍼って本当に安全?」「整形外科・整骨院・鍼灸院、どこに行けばいいの?」など、疑問はたくさん出てきます。今回はその中でも重要な視点を取り上げます。

「鍼ってちょっと怖いな…」と思う方も多いですが、国家資格を持つ鍼灸師が、使い捨ての細い針で衛生管理を行った上で施術するケースが多いと言われています。引用元:〜〜〜「鍼灸の安全性と副作用(リスク)について」 ([turn0search11])

ただし、軽度の「刺したときチクッとする感じ」や、施術後に「だるさ」「皮下出血(内出血)」が出ることもあり得ると報告されています。引用元:〜〜〜「接骨院 鍼灸院」 ([turn0search12])

つまり、“完全ゼロリスク”とは言えないものの、適切な環境で行われれば比較的安全という見解が多く、「不安があれば事前に施術者に確認をする」ことが大切です。

「鍼灸だけに頼っていいの?」という声もあります。まず、整形外科(病院)では画像診断・骨折や靭帯断裂の有無確認などが行われ、整骨院(柔道整復師による院)では捻挫・打撲など急性期の固定・テーピング・リハビリが専門となることが多いと言われています。引用元:〜〜〜「接骨院・鍼灸院にかかるとき」 ([turn0search28])

一方、鍼灸院では「血流促進」「筋緊張緩和」「炎症軽減」といった観点から補助的に活用されることが多く、鍼灸のみで全て解決というよりは、他の施術と組み合わせて「早く改善を目指す」ケースが多いと言われています。引用元:〜〜〜「足首の捻挫においては、鍼灸治療が炎症を抑え…」 ([turn0search3])

このため、「整形で骨折などがないか確認」→「整骨・固定でリハビリ準備」→「鍼灸で血流・緊張面をサポート」という流れを頭に入れておくと安心です。

「保険使えるの?費用どれくらい?」という点も気になります。まず、鍼灸は健康保険が使えるケースもありますが、条件があります。具体的には「医師の同意書がある」「対象となる症状である(たとえば頚椎捻挫後遺症など)」といった要件が必要と言われています。引用元:〜〜〜「柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて – 厚生労働省」 ([turn0search2])/「鍼灸治療に保険は適用されるのか?」 ([turn0search14])

また、整骨院・接骨院でも「急性の外傷性の捻挫・打撲・挫傷で受傷原因が明らか」など保険適用の条件があるとされています。引用元:〜〜〜「接骨院では健康保険が使える範囲が決められています」 ([turn0search28])

費用の目安や自己負担の割合も、症状・施術内容・保険の有無によって変わります。事前に「保険が使えるか」「自己負担はいくらか」をスタッフに確認することをおすすめします。

「いつ鍼灸を考えればいいのか」というタイミングですが、例えば「腫れ・熱感が落ち着き始めた」「痛みはあるが動ける」「可動域がまだ戻っていない」といった段階では、鍼灸を検討する価値があると言われています。引用元:〜〜〜「捻挫を早く治す鍼治療とは?」 ([turn0search1])

逆に、「歩けないほど痛い」「強く腫れて変形している」「明らかな骨折や靭帯完全断裂の疑いがある」という場合には、整形外科でのレントゲン・MRI・触診などが優先されるべきです。引用元:〜〜〜「鍼灸院で起こりうる医療過誤」 ([turn0search29])

迷ったら、まず病院で適切な検査を受け、その結果をもとに「鍼灸も併用できるか」を相談するのが安心です。

「後々まで違和感が残っている」「何度も捻る…」という方の声もあります。実例として、「足首の捻挫に鍼治療を導入して『松葉杖を外せた』という報告」が海外研究にもあります。引用元:〜〜〜「本当にあった足首捻挫の鍼治療後松葉杖を外した話」 ([turn0search18])

こうした実体験を見ると、鍼灸だけで劇的改善というわけではありませんが、「固定・冷却・安静と併せて針を使ったことで、可動域が戻りやすかった」という声も多く見られます。つまり「痛みが強く落ち着きづらい」タイプの捻挫では、施術選択肢の一つとして針治療を検討する価値があると言われています。

鍼灸(針・お灸)は適切に行われれば安全性は高く、痛み・緊張・血流の面で補助的な効果が期待されると言われています。

整形・整骨・鍼灸の役割を理解し、「骨・靭帯の確認」「固定・リハビリ準備」「針で循環・緊張サポート」という流れが安心です。

保険適用・費用・施術内容については院によって異なるため、事前に確認をおすすめします。

針治療を早めに検討すべきタイミングと、まず整形外科で診てもらうべきサインを知ることで、安心して選択ができます。

実際の症例からも「鍼灸を併用したことで可動域改善・違和感軽減につながった」という報告があり、選択肢として考える価値があると言われています。

#捻挫 #鍼灸 #針治療 #保険適用 #整骨整形比較

「捻挫 早く治す 針」という観点から、これまでの内容を整理しつつ、今すぐ始められる具体的アクションをお伝えします。

「ねえ、これからどう動けばいい?」と感じている方と一緒に、重要ポイントを確認していきましょう。

まず、捻挫が起きたら応急処置が第一歩です。安静・冷却・圧迫・挙上(RICE処置)をいち早く行うことで、腫れや炎症の拡大を抑えられると言われています。引用元:〜〜〜「応急処置の基本:RICE処置」 ([turn0search14])

次に、腫れや痛みがある程度落ち着いた後、「針(鍼灸)」による血流促進・筋緊張緩和・自然治癒力アップという補助的なアプローチが効果的と言われています。引用元:〜〜〜「足関節捻挫に対する鍼灸治療について」 ([turn0search2])

最後に、リハビリや自宅ケア(ストレッチ・バランス訓練・栄養・睡眠)を継続することで、関節の安定性を高め、再発リスクを下げることができると言われています。引用元:〜〜〜「足関節捻挫の後遺症に対する鍼治療」 ([turn0search3])

この三段階を“応急→針治療併用→体づくり”という流れで進めるのが、捻挫を長引かせず、再発を防ぐための鍵という見方があります。

とっさの捻挫の後、「どうしていいか迷った」状態が回復を遅らせる一因と言われています。だからこそ、以下を早めに取り組むことが大切です:

応急処置(RICE)を受傷直後から開始すること。

腫れ・熱感が引いてきたら、針(鍼灸)治療の検討を早めること。

リハビリ・自宅ケアを“痛みが落ち着いたらずっと”始めておくこと。

このように「時間を無駄にせず」「次の段階へスムーズに移行する」ことが“早く改善する”ために重要と言われています。引用元:〜〜〜「捻挫を早く改善させる鍼灸の効果」 ([turn0search4])

つまり、「適切な段階で」「適切なアクションを」とることが、回復スピードを左右するポイントなのです。

では、実際に動けるように“チェックリスト形式”で整理しておきましょう。

受診チェックリスト:骨折・強い腫れ・歩けない痛みがある場合→整形外科へ。まずその後に針治療を検討。

針治療院選びのポイント:国家資格を持つ鍼灸師が在籍/衛生管理が徹底/捻挫に関する施術経験がある/固定・リハビリの説明がある。

自宅ケアメニュー:軽めのストレッチ・足首まわりのバランス訓練・十分な睡眠・たんぱく質とビタミンCを含む栄養補給。引用元:〜〜〜「捻挫を1日でも早く治すには?」 ([turn0search7])

これらを「今日からでも始められる内容」として、手帳やスマホに記録しておくと良いでしょう。

捻挫は軽く見てしまいがちですが、適切なケアを早く始めることで“長引かせない・再発させない”回復が目指せると言われています。もし「まだ違和感がある」「何度も捻る」という場合には、迷わず専門家(鍼灸・整骨・整形外科)へ相談することをおすすめします。

あなたの体が「動きやすい」「不安なく使える」状態に近づくための一歩を、今からぜひ踏み出してみてください。

#捻挫 #針治療 #早く改善 #再発予防 #自宅ケア