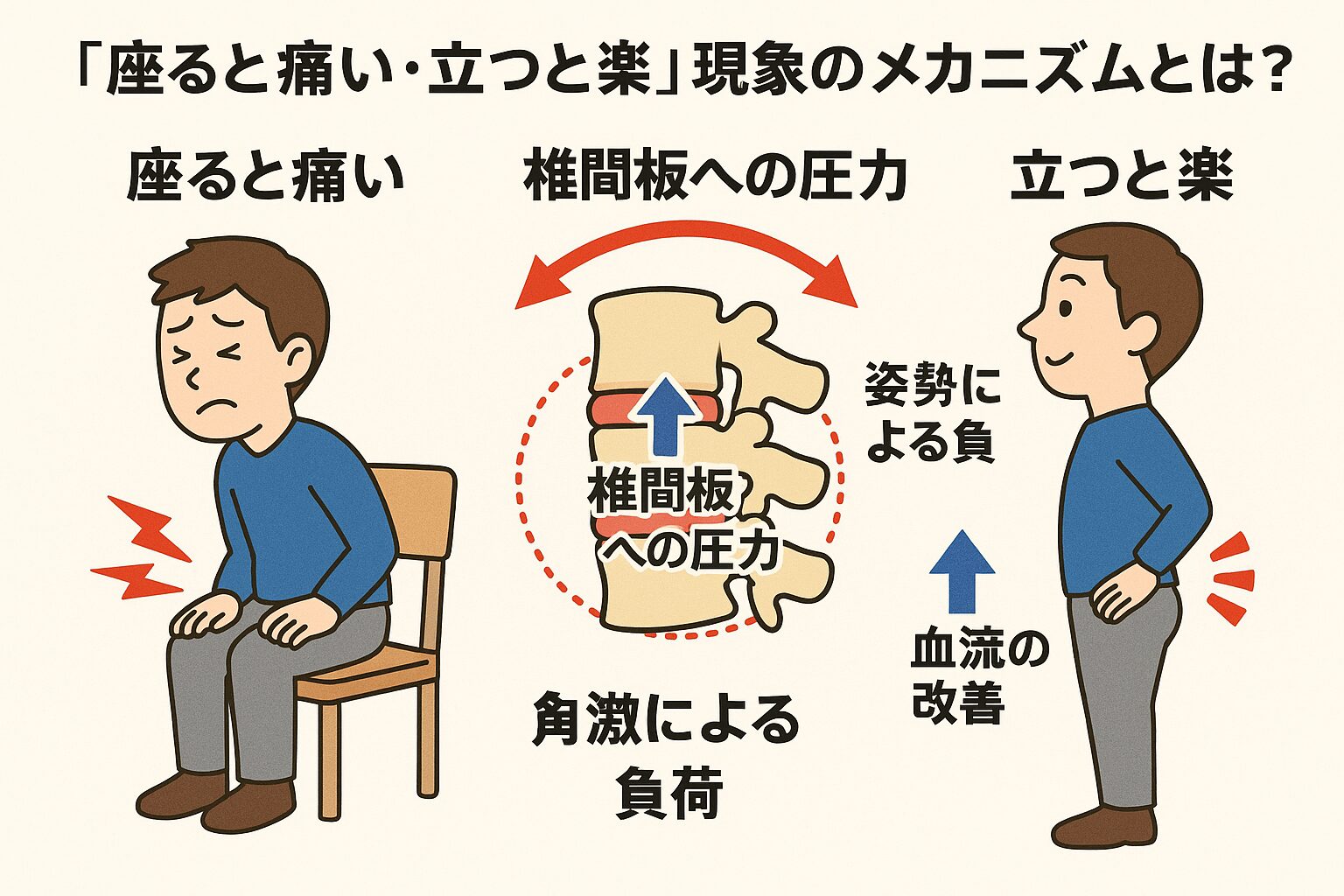

1.「座ると痛い・立つと楽」現象のメカニズムとは?

2.椎間板ヘルニア/脊柱管狭窄症/坐骨神経痛の特徴と原因

3.梨状筋症候群のしくみ・症状と専門的視点

4.姿勢・椅子・筋力…生活習慣に潜む要因と改善策

5.実践できるセルフケアと受診の目安

1.「座ると痛い・立つと楽」現象のメカニズムとは?

座ると腰痛が強くなる仕組み

「座ると痛い、立つと楽」という現象は、多くの腰痛持ちの方が感じる典型的な症状だと言われています。座位では体重が腰椎の椎間板に集中しやすく、研究によると立位と比べておよそ140〜185%もの圧力が加わると報告されています(引用元:さかぐち整骨院 https://sakaguchi-seikotsuin.com、みやがわ整骨院https://miyagawa-seikotsu.com)。さらに、長時間同じ姿勢を保つことで筋肉が硬直し、血流が滞ることも痛みを悪化させる要因と考えられています。

姿勢による負荷の違い

座っているときは骨盤が後傾しやすく、背骨のS字カーブが崩れる傾向にあります。これにより腰椎の特定の部分に過剰な負担が集中すると言われています。一方、立っていると自然と骨盤が前傾し、背骨のアライメントが整いやすいため、椎間板への圧力が軽減しやすいとされています(引用元:カミヤ治療院 https://kamiya-heal.com)。

血流改善と痛みの軽減

立位になることで腰回りの筋肉が伸びやすくなり、下半身の血流が改善されやすい状態になります。血行が良くなることで筋肉にたまった疲労物質が排出されやすく、痛みが和らぐと考えられています。そのため「座っていると痛みが増すが、立つと楽に感じる」という現象が起こるのです。

日常生活で意識したい工夫

この仕組みを理解すると、日常での工夫も見えてきます。長時間のデスクワークでは1時間に一度は立ち上がって軽いストレッチを取り入れること、座るときは腰を支えるクッションを使って骨盤を立てることが効果的だと紹介されています。こうした小さな工夫が腰への負担を和らげ、痛みの改善につながると言われています。

#腰痛 #座ると痛い #立つと楽 #椎間板圧力 #血流改善

2.代表的な原因:椎間板ヘルニア/脊柱管狭窄症/坐骨神経痛

座ると痛く、立つと楽になる代表的な疾患

「座ると腰が痛いのに、立つと楽になる」という症状の背景には、いくつかの代表的な疾患が関わっていると言われています。ここでは特に多く報告されている椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症、坐骨神経痛の3つを取り上げて解説します。

椎間板ヘルニア

椎間板は背骨のクッションの役割を果たしていますが、加齢や負荷の蓄積で一部が飛び出すことがあり、これを椎間板ヘルニアと呼ぶと言われています。飛び出した部分が神経を圧迫すると、座位で強い痛みが出やすくなるのが特徴です。立位になると背骨にかかる圧力が軽減されるため、症状が和らぐ傾向があるとされています(引用元:sumiyoshishinkyuseikotuin.com https://sumiyoshishinkyuseikotuin.com)。

脊柱管狭窄症

脊柱管狭窄症は、神経の通り道である脊柱管が狭くなり、神経を圧迫してしまう状態です。座っていると腰を丸める姿勢になりやすく、神経への圧迫が強まり痛みやしびれを感じやすいとされています。一方で立って背筋を伸ばすと圧迫が軽減されることがあり、症状が一時的に落ち着くケースもあるようです(引用元:saishunkan.co.jp https://www.saishunkan.co.jp)。

坐骨神経痛

坐骨神経痛は、腰から足にかけて走る坐骨神経が圧迫や刺激を受けることで発症すると言われています。長時間の座位では神経の通り道に負荷がかかりやすく、痛みやしびれが増す傾向があります。立つことで圧迫がやや解放されるため、楽に感じることも少なくありません(引用元:body-rakuraku.com https://body-rakuraku.com)。

共通するメカニズム

これらの疾患に共通するのは、「座ることで椎間板や神経に過剰な圧力が加わる」点です。立位では骨盤や背骨のアライメントが整いやすく、血流も改善しやすいため、痛みが軽減されると考えられています。ただし症状の程度や原因は人それぞれ異なるため、違和感が続く場合は専門家に相談することがすすめられています。

#腰痛 #椎間板ヘルニア #脊柱管狭窄症 #坐骨神経痛 #座ると痛い立つと楽

3.梨状筋症候群の詳しいしくみ

梨状筋と坐骨神経の関係

お尻の奥にある小さな筋肉「梨状筋」は、股関節を外にひらく動きをサポートしています。この筋肉のすぐ下を、腰から足へと伸びる坐骨神経が通っているため、梨状筋が硬くなると神経を圧迫してしまうことがあると言われています。その結果、腰からお尻、太ももにかけて痛みやしびれが広がるのが梨状筋症候群の特徴とされています(引用元:abiko-yotsu-center.com https://abiko-yotsu-center.com)。

座位で症状が強く出やすい理由

椅子に座ったとき、股関節は深く曲がる状態になります。その際に梨状筋が収縮して坐骨神経への圧迫が強まり、痛みが悪化するケースがあるようです。特に長時間のデスクワークや車の運転では、同じ姿勢で負担が蓄積しやすく「座ると痛みが出るが、立つと楽に感じる」という現象につながると考えられています(引用元:さかぐち整骨院 https://sakaguchi-seikotsuin.com)。

専門的な検査の流れ

梨状筋症候群が疑われる場合、専門家による触診でお尻の奥を圧した際の反応を確認する方法があると言われています。さらに、脚を内側や外側にひねるストレステストを行い、痛みやしびれが再現されるかを調べるケースもあります。また、必要に応じて画像検査を用いることもあるようです(引用元:body-rakuraku.com https://body-rakuraku.com)。

早めの工夫と相談の重要性

梨状筋症候群は、姿勢や生活習慣の影響で起こりやすいとされているため、ストレッチや負担を減らす工夫が予防や改善に役立つと考えられています。ただし、痛みやしびれが強く続く場合は、専門家へ相談することがすすめられています。セルフケアだけに頼らず、体の声をしっかり聞くことが大切です。

#梨状筋症候群 #坐骨神経痛 #座ると痛い腰痛 #ストレッチ #専門検査

4.姿勢・椅子環境・筋力など生活習慣に起因する要因

5.今すぐできるセルフケアといつ医療相談すべきか

セルフケアで取り入れたい習慣

腰痛をやわらげるためには、日常生活の中でできる工夫が役立つと言われています。すぐに始められるポイントをまとめました。

ストレッチで筋肉をほぐす

長時間同じ姿勢が続くと腰まわりの筋肉が硬直しやすくなります。そこで、太ももやお尻をゆっくり伸ばすストレッチを行うと血流が促され、腰への負担が軽減されやすいとされています。椅子に座ったまま足を前に伸ばす方法や、立ち上がって軽く体をひねる動作が取り入れやすいでしょう(引用元:みやがわ整骨院 https://miyagawa-seikotsuin.com)。

骨盤をサポートする工夫

腰痛が出やすい方は、椅子に座るときに骨盤を支えるクッションやタオルを利用するのもおすすめだと言われています。骨盤が後ろに倒れるのを防ぐことで自然と姿勢が整いやすく、腰への圧力を分散させる効果が期待できると紹介されています(引用元:abiko-yotsu-center.com https://abiko-yotsu-center.com)。

休憩と座り方・立ち方の工夫

座りっぱなしを避け、30分から1時間に一度は立ち上がって歩いたり、軽く伸びをすることが大切だとされています。また、立ち上がるときは腰を丸めず、太ももの力を使って体を支えると負担を減らしやすいと考えられています(引用元:さかぐち整骨院 https://sakaguchi-seikotsuin.com)。

医療相談が必要なサイン

一方でセルフケアだけでは対応できない症状もあります。例えば、足のしびれが強い場合や、排尿や排便に関わる障害が出ている場合は、神経の圧迫が関与している可能性があると言われています。その際は早めに専門機関へ来院することが望ましいとされています。

#腰痛セルフケア #ストレッチ #骨盤サポート #姿勢改善 #医療相談

この記事をシェアする

関連記事