1.頚椎ヘルニアとは?まず知っておきたい基礎知識

椎間板・神経・脊髄との関係

頚椎ヘルニアが起きるしくみ(加齢・姿勢・外傷など)

「頚椎ヘルニア」と「頚椎症」「頚椎症性脊髄症」との違い

2.頚椎ヘルニアで出る主な症状 – どんな変化に要注意?

軽度の段階(首・肩の痛み/肩こり)

中等度の段階(腕・手のしびれ・握力低下・細かい動きの困難)

重度の段階(歩行障害・排尿・排便障害などの脊髄症状)

どの椎間(例:C5/6、C6/7)でどこに症状が出るか ※図または表入り

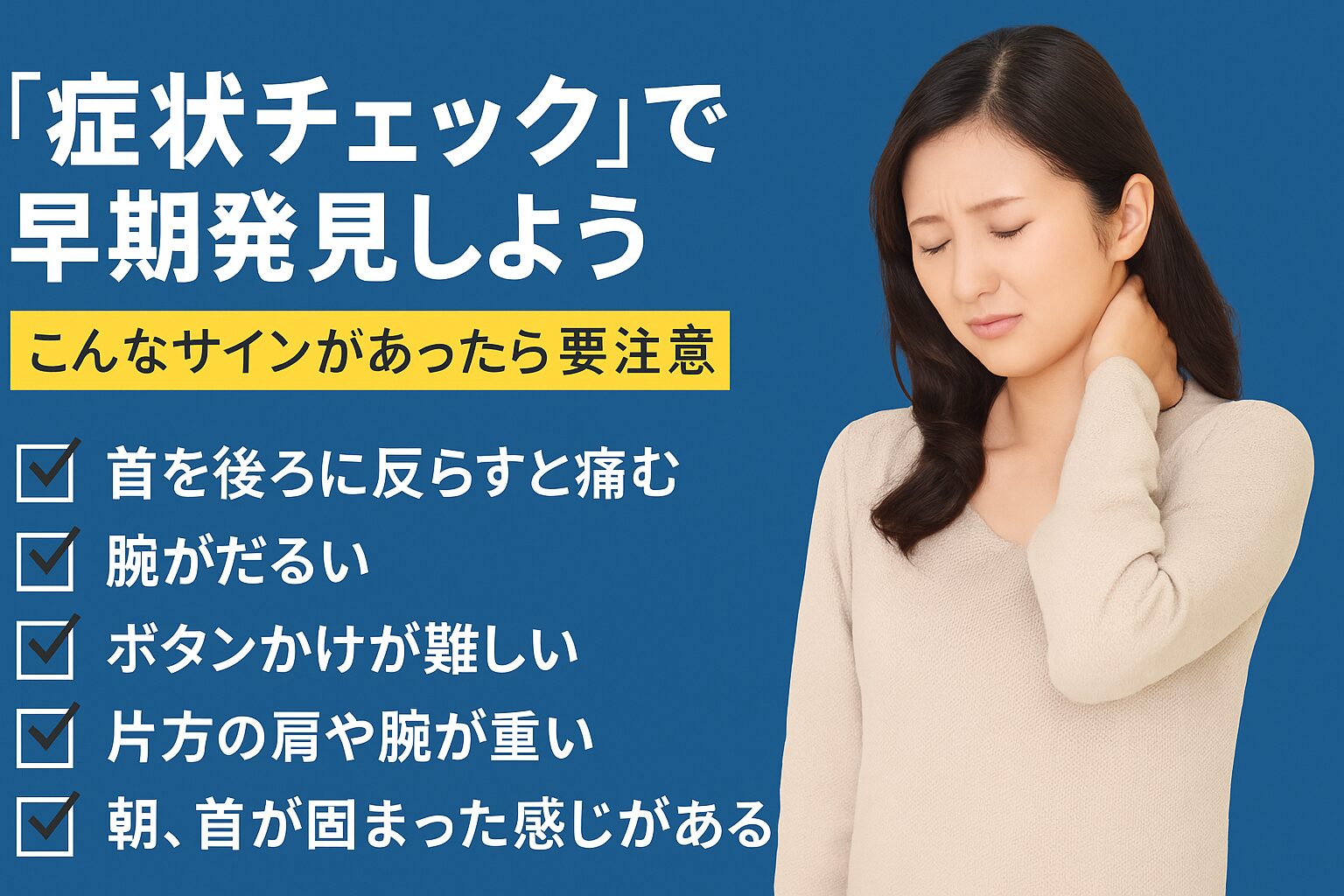

3.「症状チェック」で早期発見しよう – こんなサインがあったら要注意

セルフチェック項目(首を後ろに反らすと痛む・腕がだるい・ボタンかけが難しいなど)

整形外科で見る検査・画像所見(MRI・神経根症/脊髄症の所見)

受診すべきタイミングと「まだ様子を見ていいか」の判断基準

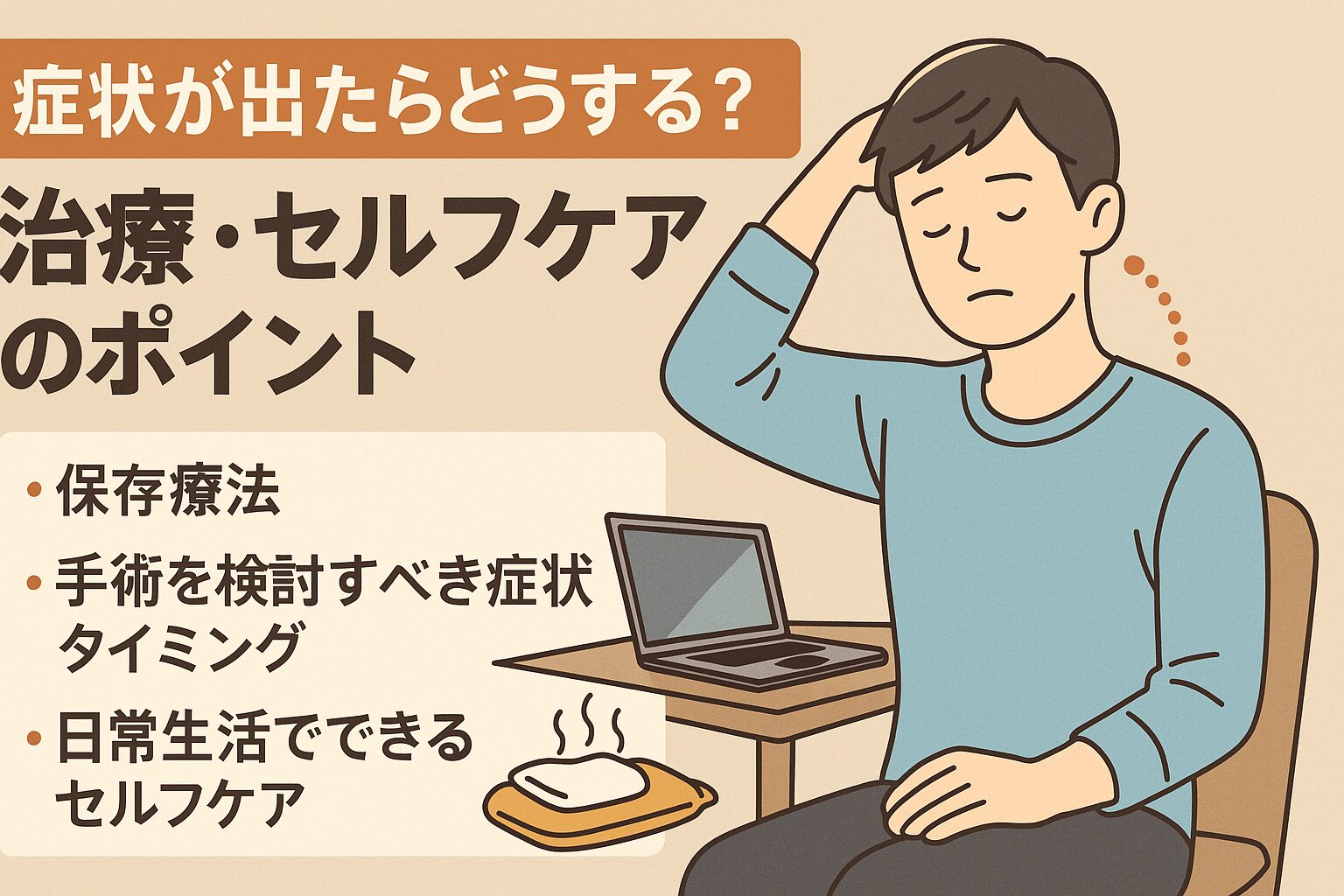

4.症状が出たらどうする?治療・セルフケアのポイント

保存療法(薬物・リハビリ・姿勢改善)

手術を検討すべき症状・タイミング

日常生活でできるセルフケア(ストレッチ/姿勢改善/デスクワーク時の予防)

悪化を防ぐための生活習慣・職場環境の見直し

5.鍼灸・整体・鍼治療はどう?~鍼灸師・整体師から見た補助的アプローチ~

専門施術で期待できること・限界・注意点

どんな症状に有効か(例:肩・腕のしびれ、首の可動域制限)

施設を選ぶときのポイント(専門分野・医師との連携・リスク説明)

保険適用/自費施術の違い・費用感(簡単に)

1.頚椎ヘルニアとは?まず知っておきたい基礎知識

首まわりの痛みや手のしびれを感じたとき、「頚椎ヘルニア」という言葉を耳にすることがあります。そもそもこれはどんな状態なのでしょうか。簡単に言うと、首の骨(頚椎)の間にあるクッション=「椎間板」が外に飛び出し、神経や脊髄を圧迫している状態を指すと言われています(引用元:https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/cervical_disc_hernia.html)。

頚椎は7つの骨で構成されていて、その間にある椎間板がクッションのように衝撃を吸収しています。この椎間板が変性して中のゼリー状の部分(髄核)が外へ押し出されると、首や肩、腕などに痛みやしびれが生じることがあります。特にデスクワークが多い人や、猫背気味の姿勢が続く人に起こりやすい傾向があるようです。

椎間板・神経・脊髄との関係

頚椎の中には脊髄が通っており、そこから枝分かれする神経が腕や手、背中へとつながっています。そのため、飛び出した椎間板が神経を圧迫すると、痛みやしびれだけでなく、力が入りにくくなるケースもあると言われています。軽度なら首や肩の違和感だけで済むこともありますが、圧迫が強くなると指先の細かい動きがしづらくなる場合もあるようです(引用元:https://medicalnote.jp/diseases/頚椎椎間板ヘルニア)。

頚椎ヘルニアが起きるしくみ(加齢・姿勢・外傷など)

頚椎ヘルニアは加齢による椎間板の水分減少が主な要因とされています。年齢を重ねると椎間板が硬くなり、弾力が失われてヒビが入りやすくなります。さらに、スマートフォンの長時間使用や前かがみ姿勢、交通事故などの外傷が重なると、椎間板が後方に押し出されやすくなるそうです。生活習慣の積み重ねが関係していることも多いので、日常の姿勢見直しが予防の鍵になると考えられています(引用元:https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/cervical_disc_hernia.html)。

「頚椎ヘルニア」と「頚椎症」「頚椎症性脊髄症」との違い

似たような名前の病名も多く、混同されがちです。「頚椎ヘルニア」は椎間板が突出して神経を圧迫する状態を指し、「頚椎症」は加齢による骨や靭帯の変化で神経を圧迫するもの。「頚椎症性脊髄症」は、脊髄そのものが圧迫され、手足のしびれや歩行障害などが起きるケースを指すとされています。それぞれ原因や圧迫部位が異なるため、検査(レントゲン・MRI)での確認が大切だと考えられています。

#頚椎ヘルニア #首の痛み #手のしびれ #姿勢改善 #ヘルニア予防

2.頚椎ヘルニアで出る主な症状 – どんな変化に要注意?

3.「症状チェック」で早期発見しよう – こんなサインがあったら要注意

4.症状が出たらどうする?治療・セルフケアのポイント

頚椎ヘルニアの症状が出たとき、「すぐに手術なの?」と不安に感じる人も多いですが、実際には保存療法や生活改善で改善が見込まれるケースがほとんどだと言われています(引用元:https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/cervical_disc_hernia.html)。

ここでは、一般的な対応の流れと、自宅で意識したいケア方法を紹介します。

保存療法(薬物・リハビリ・姿勢改善)

まず行われるのが「保存療法」です。炎症を抑える薬の処方、神経の圧迫を軽減するための安静、理学療法士によるリハビリなどが一般的です。

首の周囲筋を支えるストレッチや温熱療法も併用されることが多く、痛みの軽減と可動域の改善が期待できるとされています。

また、デスクワーク中心の人は「モニターの高さ」「椅子の角度」など、姿勢を見直すだけでも首の負担が減る場合があります。

一時的にコルセットを使うこともありますが、長期使用は筋力低下を招くおそれがあるため、医療従事者の指導のもとで行うのが安心です。

手術を検討すべき症状・タイミング

「しびれが強くてペットボトルが持てない」「歩くと足がもつれる」など、神経や脊髄の圧迫が進行しているサインが見られる場合には、手術を検討することもあります。

ただし、手術の判断は症状の強さや画像検査(MRIなど)の結果を総合的に見て決められると言われています(引用元:https://medicalnote.jp/diseases/頚椎椎間板ヘルニア)。

「いつまでも治らない首の痛み」ではなく、「生活に支障をきたしているか」「排尿・歩行障害があるか」が目安になります。

日常生活でできるセルフケア(ストレッチ/姿勢改善/デスクワーク時の予防)

日常のちょっとした工夫でも、首への負担を減らすことができます。

たとえば、スマホを見るときは目線の高さまで持ち上げる、長時間同じ姿勢を避けて1時間ごとに肩を回す、といった意識が大切です。

また、蒸しタオルで首の後ろを温めると筋肉がほぐれやすく、痛みの軽減に役立つとされています。

軽いストレッチを取り入れるのもおすすめで、「首を左右にゆっくり倒す」「肩を後ろに回す」といった動きが効果的だと言われています(引用元:https://hiranoseikei.net/2025/06/23/could-this-kind-of-pain-be-a-symptom-of-a-herniated-neck/)。

悪化を防ぐための生活習慣・職場環境の見直し

予防のカギは“同じ姿勢を続けないこと”です。

長時間のパソコン作業では、30分に一度は立ち上がってストレッチをしたり、椅子の高さを調整したりする習慣をつけましょう。

また、睡眠時の枕も大切です。高すぎる枕は首の角度を不自然にしてしまうため、首がまっすぐ保たれる高さを選ぶのがポイントです。

精神的なストレスも筋緊張を強める一因になるため、深呼吸や軽い運動でリラックス時間を取ることもおすすめです。

#頚椎ヘルニア #セルフケア #姿勢改善 #保存療法 #首の痛み対策

5.鍼灸・整体・鍼治療はどう?~鍼灸師・整体師から見た補助的アプローチ~

「病院では異常なしと言われたけど、痛みやしびれが残る…」そんなときに気になるのが、鍼灸や整体といった補助的なアプローチです。実際、首や肩の筋緊張をゆるめたり、血流を促すことで不快感の軽減が期待できると言われています(引用元:https://www.shinq-compass.jp/trouble/detail/71/)。

ただし、ヘルニアの程度によっては医療機関での検査や専門的な施術が優先される場合もあります。ここでは、鍼灸や整体を受ける際に知っておきたいポイントを整理していきましょう。

専門施術で期待できること・限界・注意点

鍼灸や整体では、筋肉や神経周囲の血流を促し、首や肩のこわばりをやわらげる効果が期待できると言われています。特に鍼は、深部の筋肉を直接刺激できるため、「重だるい痛み」や「しびれに伴う筋緊張」に対して有効に働くケースもあるようです。

ただし、飛び出した椎間板そのものを“元に戻す”ことは難しく、あくまで症状の緩和や再発予防を目的とした補助的アプローチと考えるのが現実的です(引用元:https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/cervical_disc_hernia.html)。

また、施術後にだるさや軽い痛みが出ることもあるため、初回は刺激を控えめに行うのが安心です。

どんな症状に有効か(例:肩・腕のしびれ、首の可動域制限)

鍼灸や整体が効果を発揮しやすいのは、「軽度~中等度」の症状だと言われています。

たとえば、

施設を選ぶときのポイント(専門分野・医師との連携・リスク説明)

鍼灸や整体を選ぶ際は、「首・肩専門」など特化した分野を扱う施術所を選ぶと安心です。

また、医師との連携が取れている施設や、施術前にしっかりカウンセリングを行う院をおすすめします。

施術者が国家資格(鍼灸師・柔道整復師)を持っているかどうかも確認しておくと安心です。

「どんな刺激を行うのか」「どんなリスクがあるのか」を丁寧に説明してくれるところが、信頼できる目安になります(引用元:https://www.shinq-compass.jp/)。

保険適用/自費施術の違い・費用感(簡単に)

鍼灸は、医師の同意書があれば一部の症状で保険適用が可能とされています。

ただし、頚椎ヘルニア単独では対象外になることも多く、実際は自費施術として受ける人が多いのが現状です。

費用の目安としては、1回あたり4,000〜7,000円前後。整体は院によって幅があり、5,000〜10,000円程度が一般的です。

複数回の通院が必要なケースもあるため、初回カウンセリング時に費用や施術計画をしっかり確認しておきましょう。

#頚椎ヘルニア #鍼灸施術 #整体ケア #首のしびれ #補助療法

この記事をシェアする

関連記事