- 営業時間9:00 〜12:00/ 14:00〜19:30

- 最終受付時間19:00

- 定休日木・日・祝

兵庫県姫路市別所町北宿1046−3

内容:利き手で筋肉厚みが増す自然な左右差、骨格や職業による違いなどの解説。安心感を与える。

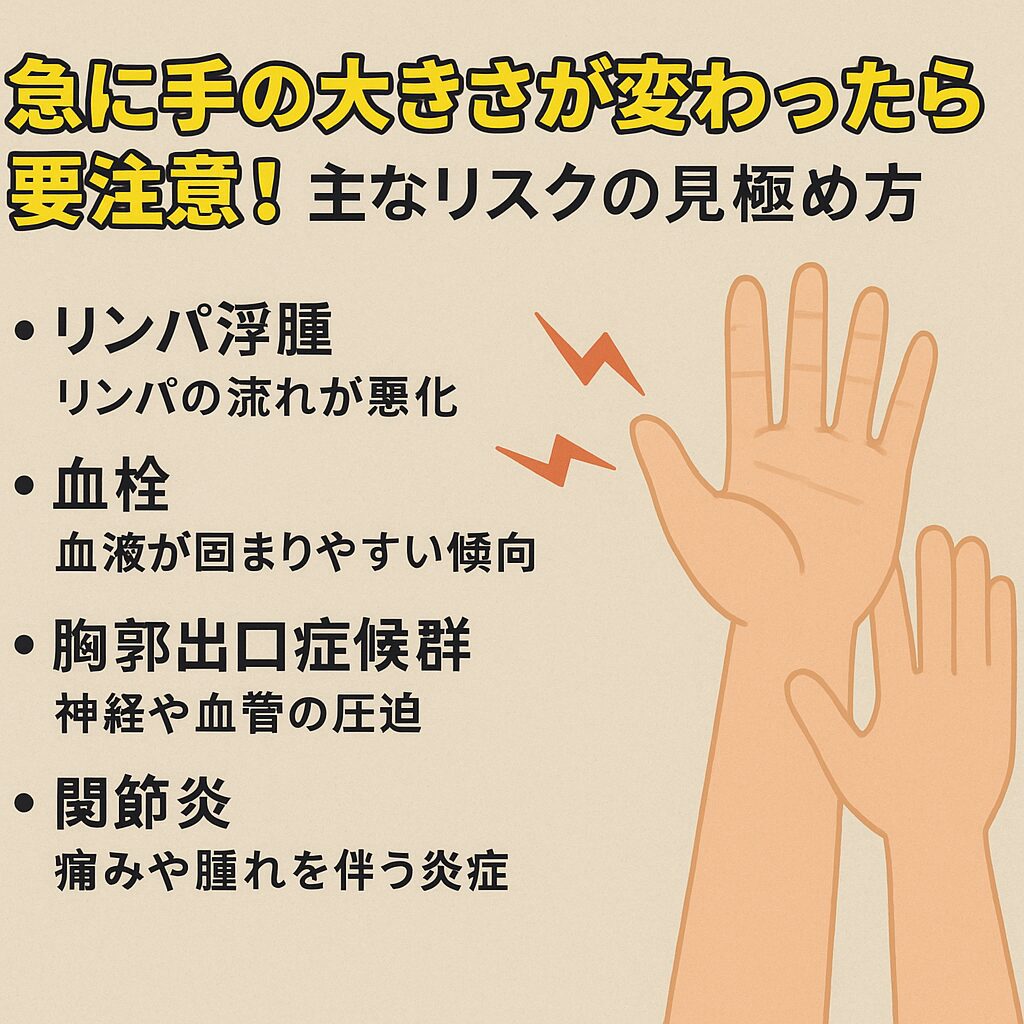

内容:急な差には注意。リンパ浮腫、血栓、胸郭出口症候群、関節炎などを列挙。具体的傾向と背景を記載。

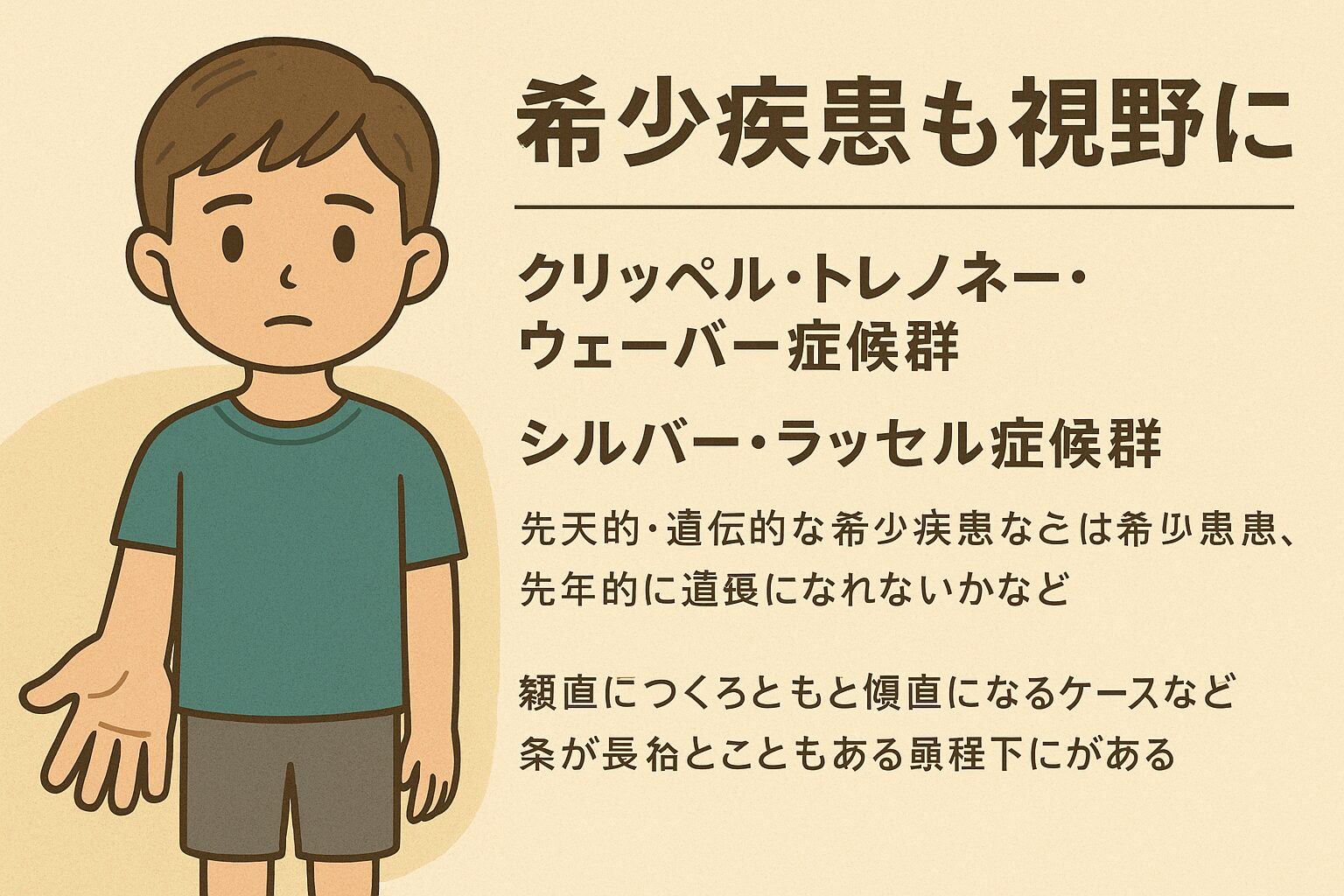

内容:先天的・遺伝的な希少疾患の紹介。特に差が成長とともに顕著になるケースなど。

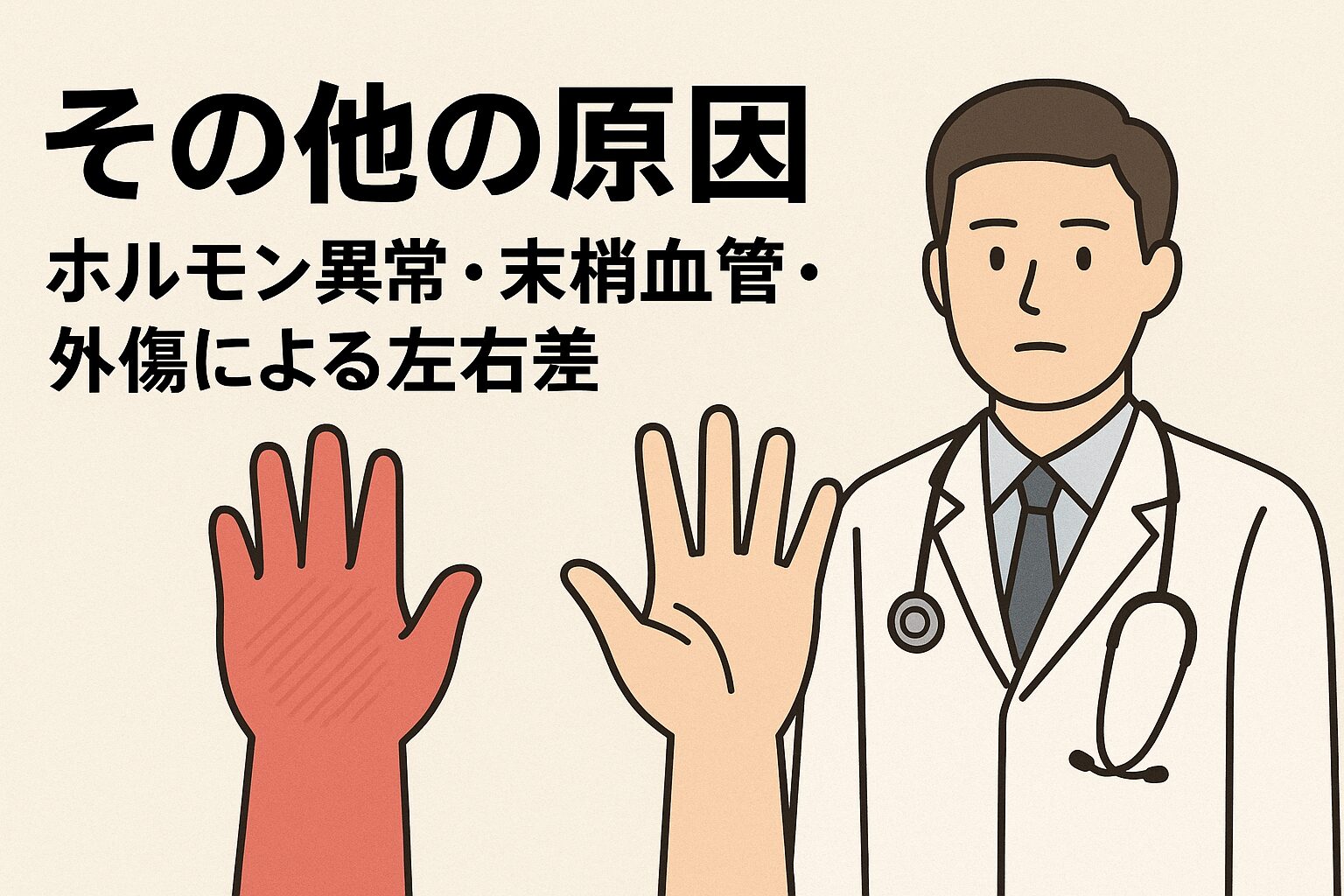

内容:甲状腺機能・成長ホルモンの影響、ホルモン異常によるむくみ、外傷後遺症などをカバー。

内容:しびれ・痛み・感覚異常・むくみなど、具体的な症状と受診目安。どの診療科に行くかの指標も含める(整形外科、内科、血管外科など)。

日常的にペンを持ったり荷物を持ち上げたりするのは、どうしても利き手に偏りがちです。その結果、使う頻度の高い手は筋肉や腱が発達し、わずかに大きく見えることがあると言われています(引用元:https://ashiuraya.com/information/手の大きさ-左右-違う-病気?原因と見分け方・早期受診の目安)。

「右手の方が力強く見えるけれど、これは普通なの?」と不安に思う方もいますが、利き手の影響による差であれば自然な範囲とされています。

骨の成長スピードや形には、個人差があります。そのため、左右の手に軽度の大きさの違いが生じるケースもあるようです。これは体の他の部位、例えば足のサイズにわずかな差が出るのと同じ現象と考えられています(引用元:https://athletic.work/blog/hand-size-different/)。

料理人やスポーツ選手、大工など、特定の動作を繰り返す職業の人では、利き手の筋肉や関節が強調されやすくなると言われています。また、楽器演奏やスポーツの種目によっても、手の大きさに微妙な違いが現れることがあるようです(引用元:https://healthcarejapan.com/手の大きさ-左右-違うのは病気?考えられる原因と受診の目安を解説)。

「自分だけ特別なのでは?」と感じる方もいますが、多くの場合は自然な体の特徴にすぎません。生活の中で培われる筋肉や骨格の差は、多くの人に見られるもので、直ちに病気につながるわけではないと説明されています。もちろん、急激な変化や痛み・しびれを伴う場合には注意が必要ですが、まずは「左右差=必ずしも病気ではない」と知っておくことが安心材料になるでしょう。

#手の大きさ

#左右差

#自然な影響

#利き手の発達

#生活習慣

普段はあまり気にならない手の大きさの違いですが、ある日突然「片方だけ大きくなった」と感じたら注意が必要だと言われています。利き手や骨格の影響では説明できない場合、体の内部で血液やリンパ、神経に何らかのトラブルが起きている可能性があると考えられています(引用元:https://ashiuraya.com/information/手の大きさ-左右-違う-病気?原因と見分け方・早期受診の目安)。

リンパ液の流れが滞ることで、手や腕がむくんで大きく見えることがあります。特に手術後や放射線施術を受けた後などに起こりやすいとされており、片側だけに強く現れる場合もあるようです。日常生活で「指輪がきつくなった」「腕全体が重だるい」と感じるときは、この影響の可能性があると言われています。

血管の中に血液の塊ができると、流れが悪くなり、手の腫れや左右差につながる場合があります。特に急に片側の手が大きくなった時には、血栓の存在も疑われると説明されています(引用元:https://healthcarejapan.com/手の大きさ-左右-違うのは病気?考えられる原因と受診の目安を解説)。

首から腕にかけて走る神経や血管が圧迫されることで、手にむくみや違和感が出ることがあるそうです。重い荷物を持つ習慣や猫背姿勢などが関与すると言われており、血流や神経の働きに影響して左右差が出るケースがあると紹介されています。

リウマチや乾癬性関節炎といった炎症性の病気も、手の腫れや変形につながる可能性があります。痛みを伴いながら徐々に進行することが多く、朝起きたときに手がこわばるような症状とあわせて左右差が見られることもあるようです(引用元:https://athletic.work/blog/hand-size-different/)。

#手の大きさ

#左右差

#リンパ浮腫

#血栓リスク

#関節炎

手の大きさの左右差は、生活習慣や筋肉の使い方が原因の場合もありますが、一部では先天的・遺伝的な希少疾患が背景にあることもあると言われています。こうしたケースでは、成長の過程で徐々に差が目立つようになり、子どもの頃から気づかれることが多いようです(引用元:https://athletic.work/blog/hand-size-different/)。

この疾患は血管やリンパ系の異常が関与し、片側の手足や体の一部が肥大することが特徴とされています。皮膚に赤い斑点(毛細血管奇形)が現れることもあり、成長に伴って左右の差が顕著になるケースがあるようです。一般的な生活の中では見過ごされることもありますが、医療の分野では小児期から経過を観察する必要があると言われています(引用元:https://ashiuraya.com/information/手の大きさ-左右-違う-病気?原因と見分け方・早期受診の目安)。

シルバー・ラッセル症候群は、低身長や左右非対称の発育が特徴とされる遺伝性疾患の一つです。手足の長さや大きさに左右差が出ることがあり、成長とともに不均衡が目立ってくる場合があると説明されています。早期から成長に関わるサポートが検討されることもあると言われています(引用元:https://healthcarejapan.com/手の大きさ-左右-違うのは病気?考えられる原因と受診の目安を解説)。

「自分の子どもの手が少し違う気がする」と気づいたとき、過度に心配する必要はありませんが、成長とともに左右差が大きくなっていると感じたら、専門家に相談することが安心につながるとされています。こうした希少疾患は非常にまれですが、正しい知識を持っておくことで、余計な不安を和らげることができるでしょう。

#手の大きさ

#左右差

#希少疾患

#クリッペル症候群

#シルバーラッセル症候群

手の大きさの左右差は、必ずしも血流や神経だけの問題ではありません。甲状腺機能や成長ホルモンの働きが変化すると、体全体の代謝や水分バランスに影響し、片方の手にむくみが出やすくなることがあると言われています。例えば、甲状腺の働きが低下すると体が冷えやすくなり、末端部分にむくみが現れるケースがあるようです(引用元:https://healthcarejapan.com/手の大きさ-左右-違うのは病気?考えられる原因と受診の目安を解説)。

小児期から思春期にかけての発育段階では、成長ホルモンの分泌バランスが体の左右に微妙な違いをもたらすこともあるとされています。片方の手が大きく見えるのは、骨や筋肉の成長スピードに差が出ることが背景にあると考えられています(引用元:https://athletic.work/blog/hand-size-different/)。

血液を運ぶ末梢血管に狭窄や炎症がある場合、血流の滞りによって手の腫れや大きさの違いが出ることがあるようです。冷えやしびれを伴う場合は血管に関わる異常のサインとして注意すべきと説明されています(引用元:https://ashiuraya.com/information/手の大きさ-左右-違う-病気?原因と見分け方・早期受診の目安)。

骨折や打撲といった外傷の後遺症として、腫れや筋肉の付き方に差が生じることがあります。また、過去の手術でリンパの流れや神経に影響が出た場合にも、片方だけ手が大きく見えることがあるようです。日常生活の中で気づく「いつもより腫れている」という感覚は、外傷歴や既往歴と関連しているケースもあると言われています。

#手の大きさ

#左右差

#ホルモン異常

#末梢血管

#外傷後遺症

「最近、手の大きさが左右で違う気がする」と感じたとき、まずは自分で確認できるポイントがあります。しびれや痛み、感覚の異常、むくみがあるかどうかを意識して観察することが大切だと言われています。例えば、指輪が片方だけ入りにくくなったり、握力に左右差が出たりする場合もサインの一つとされています(引用元:https://healthcarejapan.com/手の大きさ-左右-違うのは病気?考えられる原因と受診の目安を解説)。

一時的な疲れや体勢によって手がしびれることは誰にでもありますが、数日以上続いたり、夜間に強く現れるようなら注意が必要だとされています。末梢神経の圧迫や血流の問題が関与している可能性もあるため、自己判断だけで放置せず専門家に相談することが安心につながるでしょう(引用元:https://athletic.work/blog/hand-size-different/)。

朝起きたときに手がパンパンに腫れている、感覚が鈍く冷えを伴う、といった症状は血管やホルモンの影響によるものかもしれないと言われています。特に片側だけに強く出る場合には、循環器系や内分泌系のトラブルが関わっていることも考えられています(引用元:https://ashiuraya.com/information/手の大きさ-左右-違う-病気?原因と見分け方・早期受診の目安)。

整形外科:関節や骨のトラブルが疑われるとき

内科:むくみやホルモンの異常が心配なとき

血管外科:血流や血栓が関与していると考えられるとき

症状の出方や期間によって、適切な診療科を選ぶことが大切だと言われています。迷った場合は、まず内科に相談し、必要に応じて他科を紹介してもらう流れも一つの方法とされています。

#手の大きさ

#左右差

#自己チェック

#しびれとむくみ

#専門家相談