末端の血流改善が全身の循環を促す重要性

「足は第2の心臓」と言われるように、ふくらはぎや足裏には血流を押し戻すポンプの役割があるとされています。特に足の裏を温めることは、冷えで滞りがちな末端の血行をサポートし、全身の巡りを整える助けになると言われています。

例えば、冷たい冬の日に足先を温めると、体全体がじんわり楽になる経験をしたことがある方も多いのではないでしょうか。これは単に足が温かくなるだけでなく、全身の血流が促されていることが関係しているとされています(引用元:ステップ木更津鍼灸治療院)

冷え性・むくみ・だるさの緩和にもつながる

「足の裏を温めると、冷え性が和らぎやすい」と言われています。冷えが強いと血流が滞り、むくみや重だるさを感じやすくなりますが、足裏を温めることで血行が促され、結果的にこうした不快感が軽減しやすくなるそうです。

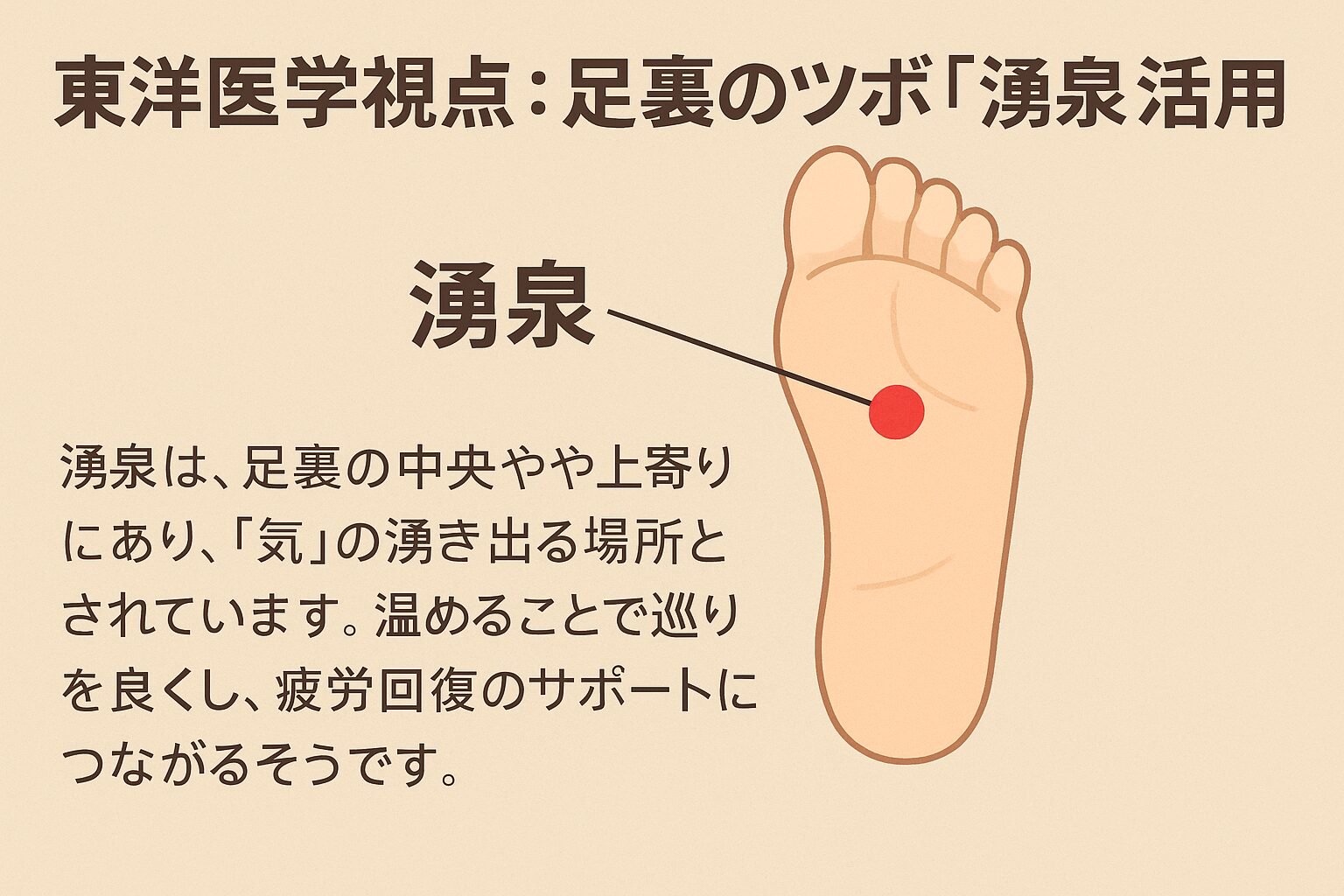

また、夜に足元を温めると副交感神経が優位になり、リラックスしやすい状態に導かれると言われています。これは睡眠の質にも良い影響を与えると考えられています(引用元:にっこり鍼灸整骨院、ケア倶楽部誠)

日常生活に取り入れやすい習慣

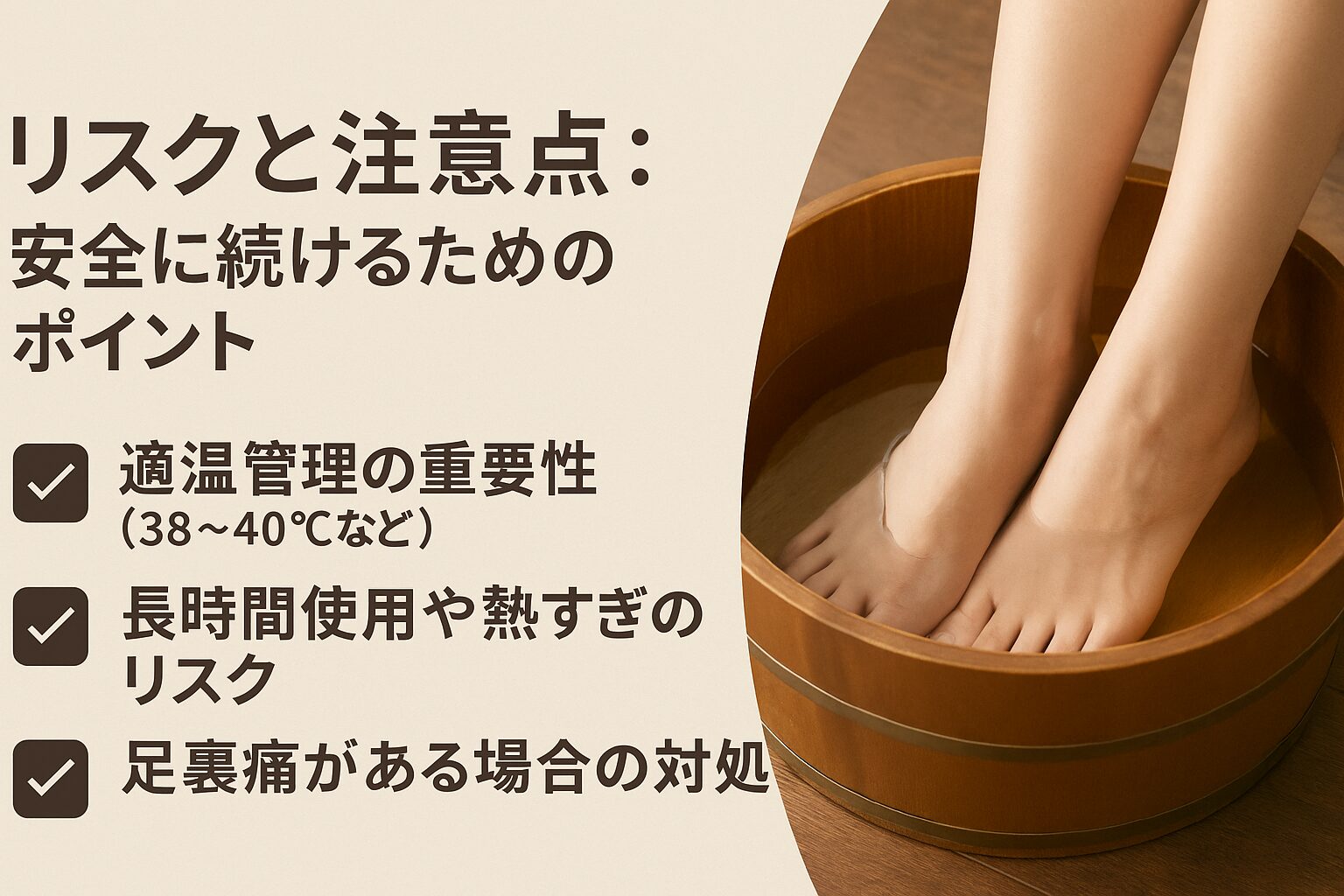

「足湯」「温熱グッズ」「靴下の重ね履き」など、足の裏を温める方法は日常に取り入れやすく、継続しやすいものばかりです。特に寝る前に実践すると、血行促進とリラックス効果を同時に得られるとされています。

ただし、温めすぎによる低温やけどには注意が必要です。心地よい温かさを感じる程度を目安にすることが大切だと言われています(引用元:にっこり鍼灸整骨院)

#足の裏温める効果

#血行促進

#冷え性対策

#むくみ改善

#快眠サポート