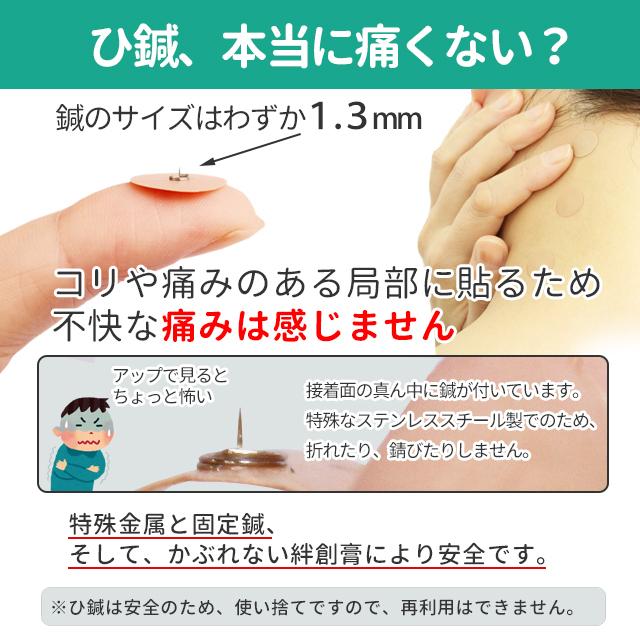

1.置き針とは?効能が期待される理由 置き針/円皮鍼/パッチ鍼とは何かを解説

どのようなメカニズム(血流促進・筋肉のこわばりをほぐす・ツボ刺激など)で効能が生まれるか

医療・鍼灸観点から見た置き針の有用性・実例紹介(肩こり・腰痛・自律神経乱れなど)

2.症状別に見た置き針の効能:肩こり・腰痛・ストレス・美容まで 主に期待される効能:筋肉の緊張緩和・血流促進・自律神経調整など

肩こり・首こりへの具体的な使い方・効果例

腰痛・関節の痛みへの活用

美容・小顔・シワ改善などの事例(セルフケア用途)も

自律神経・ストレス・冷え・生理痛などへの効能可能性

3.置き針の正しい使い方と貼るポイント セルフケア用としての貼り方・手順(貼る場所・ツボ・消毒・期間など)を紹介

どこに貼ればよいか(代表的なツボ位置)と貼る場面の目安

貼る時間・頻度・剥がし方・入浴時の注意など

初心者におすすめの製品選び・貼りやすさ・肌へのやさしさなど

4.効果が出るまで・持続させるためのコツとよくある疑問 効果が出るまでの時間・継続使用のポイント

効果が薄い・感じないときの原因と対処法(貼る位置のずれ・適応症状でない・併用ケア不足など)

よくある疑問Q&A形式:

貼ってるだけで本当に効くの?安全なの?何日貼ってよいの?など注意すべき人・貼ってはいけない箇所

5.まとめ:置き針を日常に取り入れるためのステップ & 注意点 効能のポイントまとめ:何に期待できるか、どのような人に向いているか

セルフケアとして始めるためのステップ(①症状・目的を明確に ②適切なツボ・製品を選んで貼る ③継続しつつ症状の変化を観察)

専門家を受診すべきケース(改善しない・重症・貼る自信がない)

注意点・安全に使うために覚えておきたいこと(清潔・肌反応・貼る時間など)

1.置き針とは?効能が期待される理由

2.症状別に見た置き針の効能:肩こり・腰痛・ストレス・美容まで

主に期待される効能:筋肉の緊張緩和・血流促進・自律神経調整など 「ねえ、最近肩こりがひどくて…」なんて会話、結構聞きますよね。そんな時に手軽に使えるセルフケアとして注目されているのが、貼るタイプの鍼──いわゆる 置き針(円皮鍼/パッチ鍼)です。

つまり、「肩こり・腰痛・ストレス・冷え・美容」など、幅広い“日常の不調”に対して“貼るだけ”という手軽さでアプローチできる手段として、置き針は注目されているんです。ただし、“絶対効く”という断定はできず、あくまで補助的・サポート的なケアとして考えるべきだと言われています。 yotsuya-blb.com +1

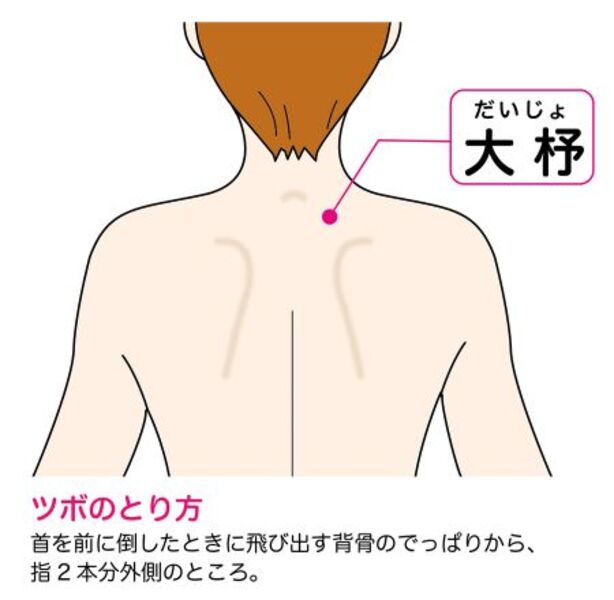

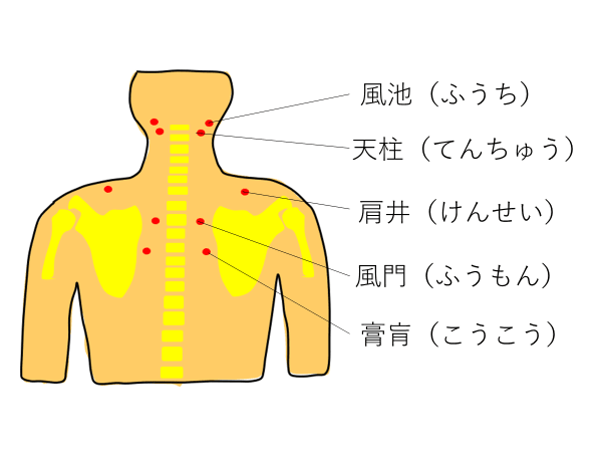

肩こり・首こりへの具体的な使い方・効果例 「肩がガチガチで…」「首が動かしづらくて…」という方へ。例えば、貼る場所としては肩甲骨の内側や首の付け根、いわゆるツボ「天柱」「肩中兪」などが紹介されています。 葛飾区新小岩・おぐち針灸院で初めてでも安心の鍼灸治療 +1 葛飾区新小岩・おぐち針灸院で初めてでも安心の鍼灸治療 +1 sinkyuu-in.com

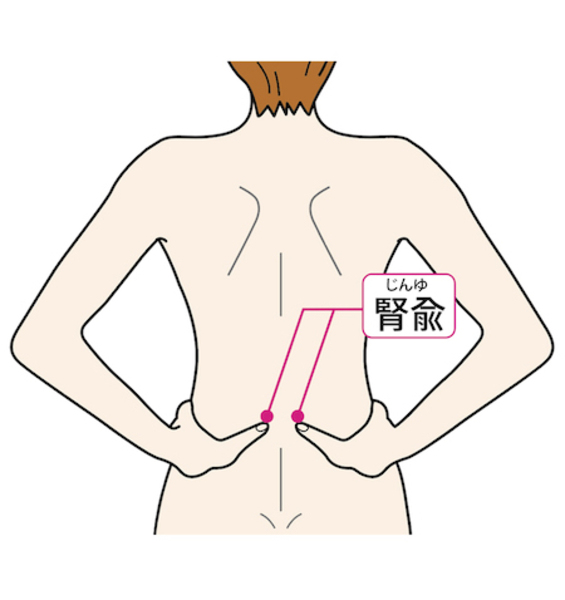

腰痛・関節の痛みへの活用 腰の張り・腰痛に悩む方も、貼るツボ次第でアプローチが可能です。「腎兪」「大腸兪」など腰背部のツボが、腰の重さ・張りを感じる時に使われやすいポイントとして挙げられています。 kawanaseikotsuin.com ゆうき鍼灸接骨院 | Just another WordPress site +1

美容・小顔・シワ改善などの事例(セルフケア用途)も 「貼る鍼って美容にも使えるの?」と思われる方もいるでしょう。実際、「貼るタイプ」ではなく「刺すタイプ」の美容鍼の事例が多いですが、貼るタイプにも血流促進・筋肉の緊張緩和の観点から美容用途が期待されています。 健康堂宮益坂院 – +1 美容鍼サロン〈C by CALISTA〉 +1

以上のように、貼るだけで比較的手軽に始められる置き針は、「筋肉のこり」「血流の滞り」「自律神経の乱れ」「美容の悩み」に対して、セルフケアとして取り入れやすい選択肢として紹介されています。ただし、体質・症状・貼る場所・貼る時間などによって実感には差が出るため、「まず少し試してみて、自分の体にどう合うか」を確認するのがおすすめです。

#置き針 #円皮鍼 #セルフケア #筋肉の緊張緩和 #血流促進

3.置き針の正しい使い方と貼るポイント

セルフケア用としての貼り方・手順(貼る場所・ツボ・消毒・期間など) 「置き針ってどうやって貼るの?」──初めて使う方が一番気になるところですよね。清潔な皮膚に貼ること 。汗や皮脂が残っているとテープがはがれやすくなるため、貼る前に軽くアルコールで拭き取っておくと安心です。ゆうき鍼灸接骨院 )。

どこに貼ればよいか(代表的なツボ位置)と貼る場面の目安 症状ごとにおすすめのツボは次の通りです。

これらはツボの一例であり、貼る場所はあくまで“気になる部位”を中心に、自分の体調に合わせて調整することがポイントです。kenkounihari.seirin.jp )。

貼る時間・頻度・剥がし方・入浴時の注意など 置き針は「貼ったまま生活できる」のが魅力ですが、入浴や運動などで汗をかくと粘着力が落ちることがあります。hareyaka-sekkotsu.jp )。

初心者におすすめの製品選び・貼りやすさ・肌へのやさしさ 市販されている置き針には、鍼の長さや刺激の強さが異なるタイプがあります。医療用テープ使用・肌にやさしい素材 のものから試すのが安心です。kenkounihari.seirin.jp )。

貼るだけの手軽さが魅力の置き針ですが、清潔な状態で貼る・正しい場所に貼る・肌の反応を確認する ――この3つを守ることが、安全かつ効果的に続けるコツです。焦らず、自分の体調や生活に合わせて少しずつ取り入れていきましょう。

#置き針 #セルフケア #ツボ #鍼灸 #血流促進

4.効果が出るまで・持続させるためのコツとよくある疑問

効果が出るまでの時間と継続使用のポイント 「貼ってどれくらいで効果が出るの?」という質問はとても多いです。置き針は、貼った瞬間に劇的な変化を感じるというより、少しずつ体が整っていく タイプのセルフケアと言われています。数時間〜1日程度 で体の軽さを感じるケースもあるようです(引用元:sinkyuu-in.com )。数日〜数週間の継続使用 で少しずつ変化を感じると言われています。継続して貼る・体の反応を観察する こと。貼るツボを変えてみたり、ストレッチや睡眠の質改善などの生活習慣と併用することで、より安定した効果が期待できるとされています。

効果が薄い・感じないときの原因と対処法 「貼ってみたけど、あまり変わらない…」という場合、いくつかの原因が考えられます。貼る位置のずれ 。ツボやこりの中心から少しずれるだけでも、刺激が十分に伝わらないことがあります。ツボを押して「気持ちいい」「響く」と感じる場所を探して貼るのがコツです。適応症状でない場合 。たとえば、急性の炎症やケガによる痛みの場合は置き針の刺激が逆効果になることもあります。そんな時は無理に貼らず、専門家に相談することが大切です。併用ケア不足 も見逃せません。血流を促したいなら軽いストレッチ、冷えがあるなら体を温めるなど、置き針+生活ケア の組み合わせがより効果的と言われています。

よくある疑問Q&A Q1. 貼ってるだけで本当に効くの?

Q2. 安全なの? 皮膚が弱い方や金属アレルギーがある方 は注意が必要です。貼った部分が赤くなったりかゆみが出たら、すぐに剥がしましょう(引用元:hareyaka-sekkotsu.jp )。

Q3. 何日貼っておいていいの? 2日程度 が目安です。長期間貼ると皮膚がかぶれることがあるため、必ず数日おきに場所を変えて貼り直すようにします。

注意すべき人・貼ってはいけない箇所 妊娠中の方、皮膚疾患がある方、強い炎症・ケガがある部分には貼らないようにしましょう。皮膚が薄くデリケートな箇所 も避けるのが基本です。

置き針は「貼るだけのケア」ですが、正しい方法とタイミングを知ることで、より良い結果につながると言われています。焦らず、自分の体に合う使い方を見つけることが何より大切です。

#置き針 #セルフケア #血流促進 #自律神経 #鍼灸

5.まとめ:置き針を日常に取り入れるためのステップ & 注意点

効能のポイントまとめ:何に期待できるか、どのような人に向いているか 置き針は、「貼るだけでツボをやさしく刺激できる」セルフケアアイテムとして人気があります。肩こり・腰痛の緩和、血流促進、自律神経の調整、ストレスケア、美容サポート などが挙げられます。補助的なケア としての位置づけであり、「貼るだけで完全に改善する」と断定することはできません。

セルフケアとして始めるための3ステップ 置き針を上手に活用するための基本ステップは、次の3つです。

① 症状・目的を明確にする

② 適切なツボ・製品を選んで貼る 短めの鍼・低刺激タイプ の製品を選ぶのが安心です(引用元:kenkounihari.seirin.jp )。

③ 継続しつつ症状の変化を観察する 小さな変化を感じ取ることが継続のコツ です。

専門家を来院すべきケース(改善しない・重症・貼る自信がない) 置き針は自宅で簡単に使えますが、痛みが強い・長引く・貼っても変化がない 場合は、自己判断せずに鍼灸院や整骨院へ相談することが大切です。専門家によるアドバイス を受けると安心です。sinkyuu-in.com )。

安全に使うために覚えておきたい注意点 清潔な皮膚に貼ること、長時間(2日以上)の貼りっぱなしを避けること、そして肌トラブルが出たらすぐに剥がす ことが基本です。hareyaka-sekkotsu.jp )。

最後に──今日からできる“自分を整える時間”を 「忙しくてケアの時間がない…」そんな方こそ、置き針の“ながらセルフケア”が向いています。

#置き針 #円皮鍼 #セルフケア #ツボ刺激 #鍼灸

この記事をシェアする

関連記事