#肩に手を回す

#肩ストレッチ

#肩甲骨はがし

#肩関節ケア

#セルフケア

- 営業時間9:00 〜12:00/ 14:00〜19:30

- 最終受付時間19:00

- 定休日木・日・祝

〒671-0223

兵庫県姫路市別所町北宿1046−3

兵庫県姫路市別所町北宿1046−3

駐車場あり(5台)

地図を見る

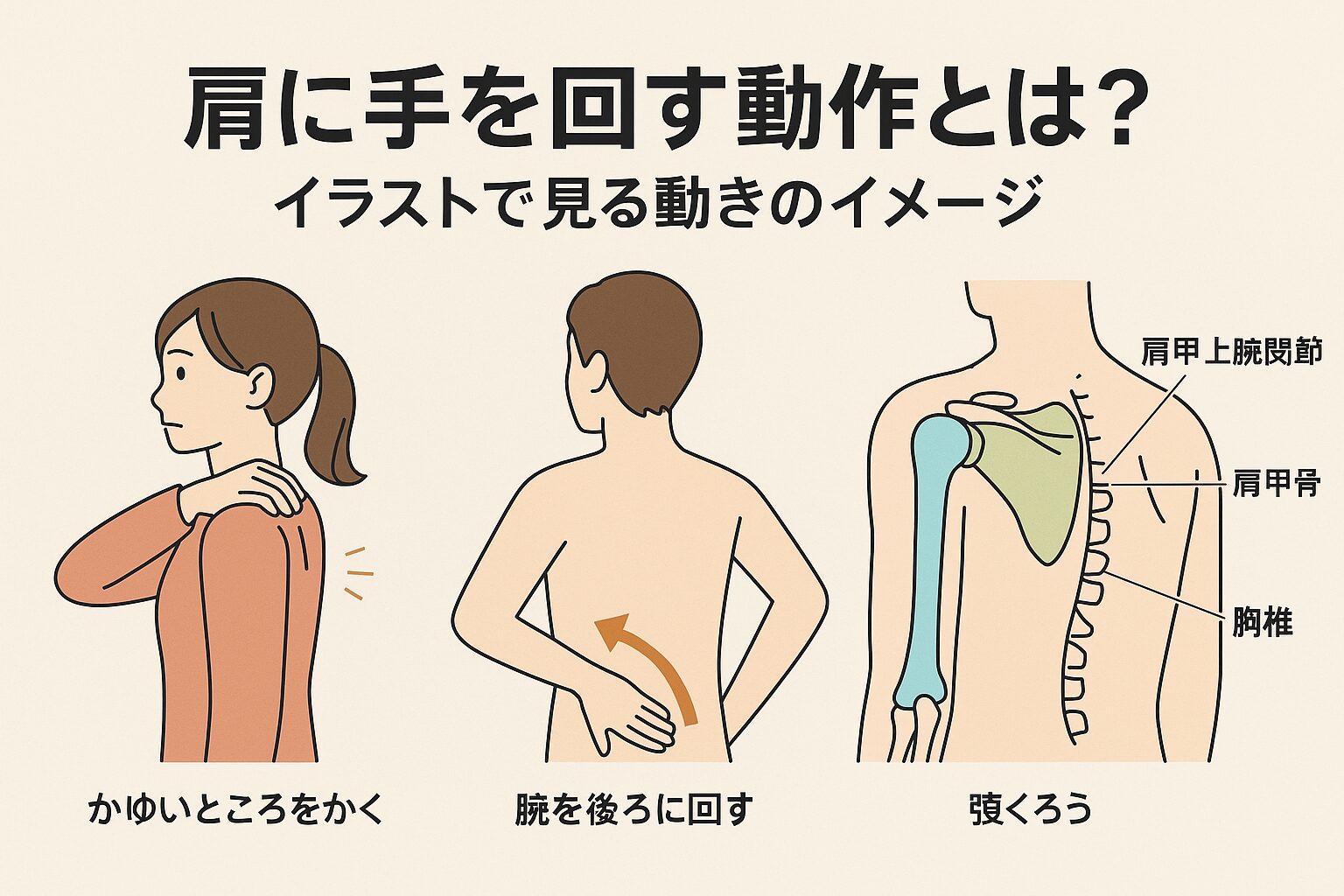

どんな場面で「肩に手を回す」動きが起きるか(普段の動作例)

イラストで示す「腕を後ろに回す」肩・肩甲骨・胸椎の動き

この動きをスムーズに行うために関わる部位(肩甲上腕関節・肩甲骨・胸椎)

可動域(ROM)が狭い/肩甲骨の動きが悪いケース

筋肉・腱・滑液包などの炎症・損傷(例:四十肩・腱板損傷)

神経・関節・骨構造の異常による影響

イラストで見る“動きが止まりやすいポイント”とそのメカニズム

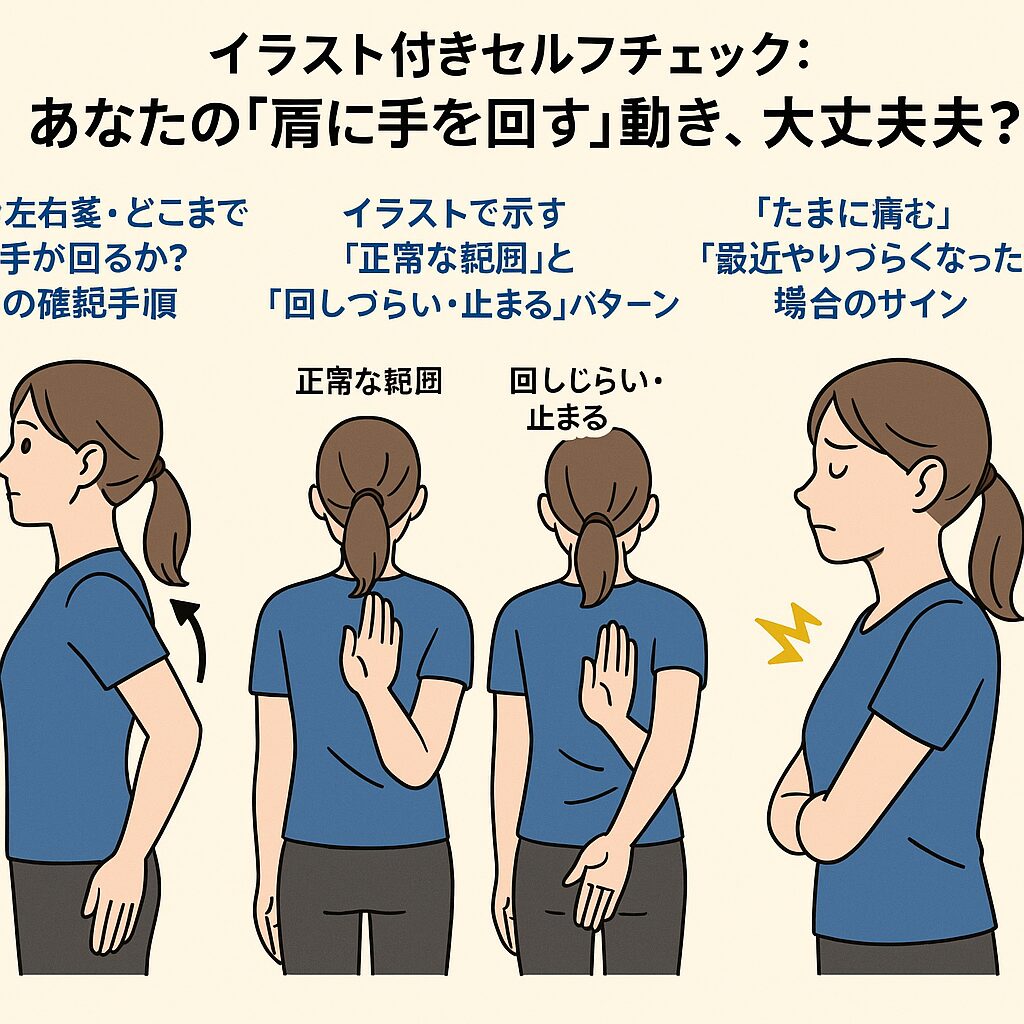

左右差・どこまで手が回るか?の確認手順

イラストで示す「正常な範囲」と「回しづらい・止まる」パターン

「たまに痛む」「最近やりづらくなった」場合のサイン

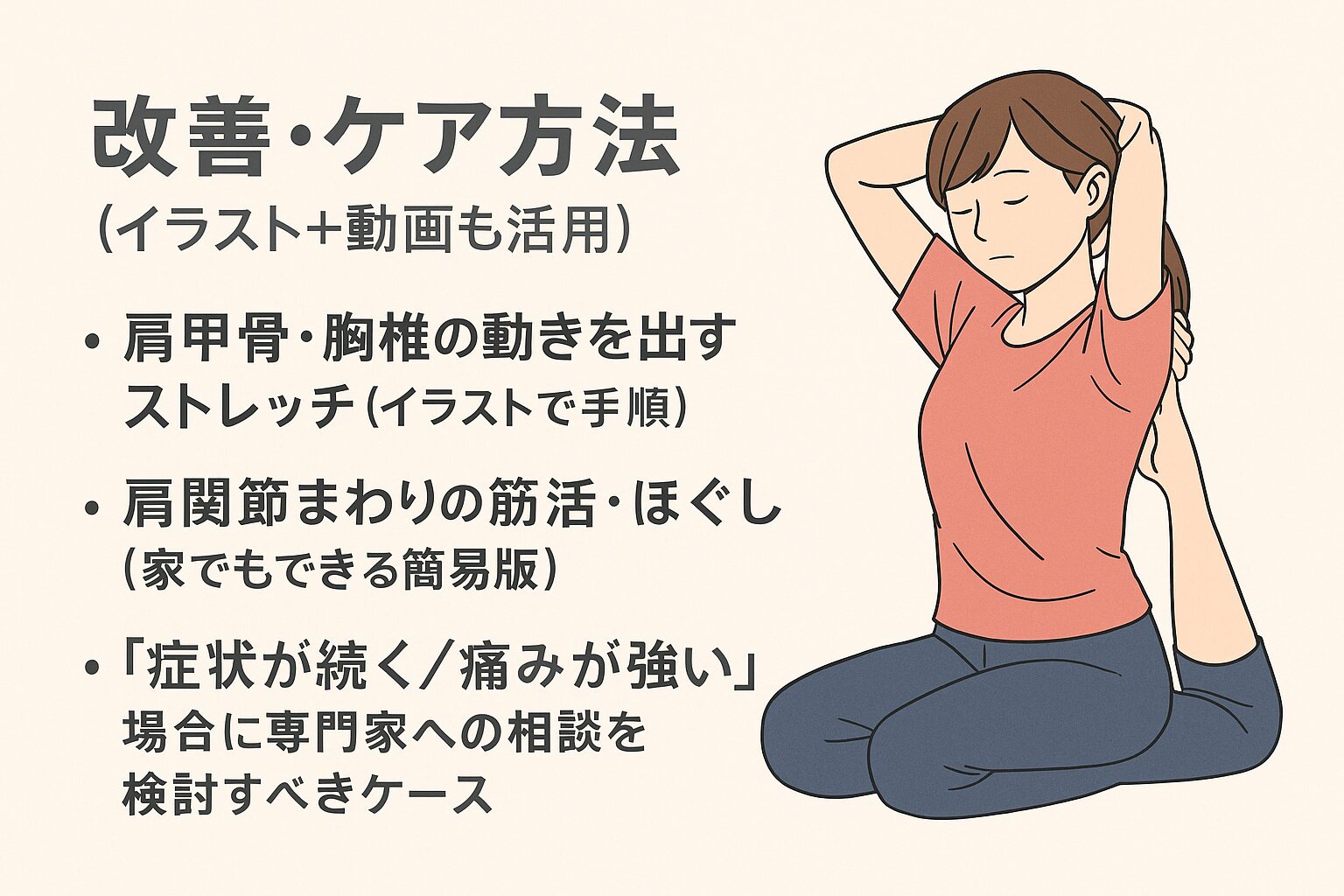

肩甲骨・胸椎の動きを出すストレッチ(イラストで手順)

肩関節まわりの筋活・ほぐし(家でもできる簡易版)

「症状が続く/痛みが強い」場合に専門家への相談を検討すべきケース

施術プロがイラストで解説する“使えていない肩甲骨”のパターン

鍼灸・整体で対応しやすいケース・セルフケアで留意すべきこと

「肩に手を回す」動きが改善された症例紹介(簡易版)

「肩に手を回す」動きは、思った以上に日常の中で登場します。たとえば、背中をかく、ブラジャーのホックを留める、服を着替えるとき、または背後にあるバッグを取る瞬間など。このような場面では、肩関節だけでなく肩甲骨や胸椎も連動して動いています。普段は意識しない動作でも、肩まわりの柔軟性が低下していると「動かしづらい」「引っかかる」「痛い」と感じやすいといわれています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/shoulder/elevation-pain/)。

腕を背中に回すとき、実際には肩甲骨が外側から内側へと滑るように動き、胸椎(背骨の上部)もわずかにねじれることでスムーズな可動域を生み出しています。肩関節(肩甲上腕関節)単独では、この動きをすべてカバーするのは難しいとされています。イラストで見ると、腕を上げるよりも複雑な連動が起きていることがわかります。特に肩甲骨がうまく動かないと、上腕骨の回旋が制限されてしまい、肩に負担が集中しやすいとも言われています。

「肩に手を回す」動きをスムーズに行うためには、主に3つの部位が関わっています。

1つ目は肩甲上腕関節。腕を動かす中心的な関節で、可動域の広さを左右します。

2つ目は肩甲骨。背中側で腕を支え、動きに安定性を与える役割を持ちます。

そして3つ目は胸椎。姿勢を保ちながら、肩甲骨の動きを助ける大事な要素です。

これらが連動して動くことで、初めて背中に手を回す動作が自然に行えると考えられています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/shoulder/elevation-pain/)。

肩関節だけでなく、肩甲骨や胸椎の柔軟性を意識して動かすことが、スムーズな動作の第一歩といえるでしょう。

#肩に手を回す

#肩甲骨の動き

#肩関節の可動域

#胸椎の柔軟性

#肩の違和感

「肩に手を回そうとすると途中で止まる」「背中まで届かない」と感じる場合、まず考えられるのが可動域(ROM)の低下です。

肩の動きは肩関節だけでなく、肩甲骨のスライドや胸椎のねじれが合わさって成り立っています。どこか一箇所でも動きが悪くなると、全体の可動域が制限されることが多いといわれています。

特にデスクワーク中心の生活で背中が丸まっている人は、肩甲骨が外側に広がりやすく、動きが固くなる傾向があります。その結果、背中に手を回すときに「引っかかる」「突っ張る」と感じることがあるようです。

引用元:https://rehasaku.net/magazine/shoulder/elevation-pain/

もし「痛みを伴って手を回せない」「夜間にズキズキする」といった場合は、筋肉や腱、滑液包などの炎症や損傷が関係していることがあるとされています。

代表的なのが四十肩(肩関節周囲炎)や腱板損傷で、これらは加齢や使い過ぎなどで発生しやすいといわれています(引用元:https://karadanavi.com/contents/katakori/shoulder-joint/)。

炎症があると、肩を動かすたびに内部の組織が擦れたり、腫れによって可動範囲がさらに狭くなったりすることもあるそうです。痛みを我慢して無理に動かすと悪化する場合もあるため、早めに専門家に相談するのが安心です。

肩の動きに影響を与えるのは筋肉や関節だけではありません。頸椎(首の骨)から出ている神経が圧迫されると、腕全体にしびれやだるさが出ることもあるといわれています。

また、骨の変形や関節の摩耗など、構造的な問題によって可動域が制限されるケースも見られます。こうした症状は加齢だけでなく、過去のケガや姿勢の癖が関係していることもあるとされています。

引用元:https://rehasaku.net/magazine/shoulder/elevation-pain/

イラストで見ると、腕を背中に回すときに「止まりやすいポイント」は、肩甲骨が内側へ動くタイミングと、上腕骨が内旋する瞬間です。ここでスムーズに連動しないと、関節内で引っかかりが生じると言われています。

特に、肩甲骨の下角(背中側の端)が動きにくい人は、肩関節が単独で無理に動こうとして痛みを感じやすい傾向があるそうです。鏡の前で動きを確認すると、左右差が見えることもあります。

引用元:https://karadanavi.com/contents/katakori/shoulder-joint/

#肩に手を回す

#肩の痛み

#四十肩

#肩甲骨の動き

#可動域制限

まず、自分の肩の動きを確認してみましょう。

片方ずつ、背中の中央あたりに手を回して「どこまで届くか」を比べてください。左右で高さに差がある場合、筋肉の柔軟性や肩甲骨の動きに偏りがあることもあると言われています。

また、腕を上げるスピードや、途中で「引っかかる」ような感覚があるかもチェックポイントです。急に力を入れず、呼吸を止めずにゆっくり行うのがコツです。もし痛みや違和感が強い場合は、無理せず専門家に相談するのが安全とされています。

引用元:https://rehasaku.net/magazine/shoulder/elevation-pain/

イラストで確認すると、「肩に手を回す」動きがスムーズな人は、手のひらが背中の上部(肩甲骨の間あたり)まで届くことが多いです。

一方、「回しづらい」「途中で止まる」パターンでは、手が腰のあたりで止まり、肩甲骨が十分に内側へ動いていないことが多いとされています。

この差は肩甲骨や胸椎の柔軟性、または筋肉の緊張が関係していることがあるそうです。左右の写真を比べてみると、どちらか一方だけ動きが制限されているケースも少なくありません。

引用元:https://karadanavi.com/contents/katakori/shoulder-joint/

「以前はできていたのに、最近手が回りづらい」「肩を動かすとピキッとする」などの変化を感じたら、それは肩の可動域や柔軟性が低下しているサインかもしれません。

特に四十肩や軽い炎症の初期段階では、日常の動作で「少し違和感がある」程度にとどまることもありますが、放置すると徐々に可動域が狭まる傾向があるといわれています。

無理に動かすのではなく、痛みの少ない範囲で軽いストレッチや温めを試しながら、変化を観察することが大切です。症状が続くときは、専門家の触診で原因を確かめることをおすすめします。

引用元:https://rehasaku.net/magazine/shoulder/elevation-pain/

#肩に手を回す

#セルフチェック

#肩甲骨の動き

#可動域チェック

#肩の違和感

肩の動きをスムーズにするには、肩甲骨と胸椎の柔軟性を高めることが大切だといわれています。

まずおすすめなのは「タオルストレッチ」。両手でタオルを持ち、背中側で上下に引っ張るように動かします。上の手で軽く引き上げ、下の手でゆっくり抵抗することで、肩甲骨が自然と動きます。

次に「壁スクワットストレッチ」。壁に背中をつけ、両腕を“W”の形で上げ下げします。胸椎の可動域が広がり、肩甲骨の連動が出やすくなるといわれています。

痛みを感じるほど無理に伸ばす必要はなく、「気持ちいい」と感じる範囲で続けるのがコツです。

引用元:https://rehasaku.net/magazine/shoulder/elevation-pain/

家でできる簡単なケアとして、「ペットボトルを使った肩の筋活」も効果的とされています。

500mlのペットボトルを片手に持ち、肘を軽く曲げて腕を前後にゆらすだけ。肩のインナーマッスルをやさしく動かし、血流を促します。

また、「肩甲骨はがし」と呼ばれるマッサージも人気です。反対側の手で肩甲骨の内側を触りながら、肩を円を描くように回します。

筋肉をほぐすことで可動域が広がりやすくなり、「肩に手を回す」動きが軽くなるケースもあるといわれています。

引用元:https://karadanavi.com/contents/katakori/shoulder-joint/

ストレッチやセルフケアを続けても「肩が動かしにくい」「夜に痛みが出る」といった場合は、炎症や腱の損傷が関係している可能性もあります。

その場合は、早めに整形外科や鍼灸院などで触診を受けて、体の状態を確認することがすすめられています。

特に、動かすたびに「ズキッ」とする痛みや、左右差が極端にある場合は、無理をせず専門家に相談するのが安心です。

動画やイラストを参考にしながら、正しいフォームを確認し、必要に応じて施術を受けることが改善への近道といわれています。

引用元:https://rehasaku.net/magazine/shoulder/elevation-pain/

鍼灸師や整体師の視点から見ると、「肩に手を回す」動きがうまくいかない人の多くは、肩甲骨がうまく使えていないと言われています。

たとえば、肩甲骨が上方にずれたまま固定されていたり、内側に寄らずに外へ広がったままになっていたりするケースです。イラストで見ると、肩関節だけで無理に腕を動かそうとしていることがわかります。

本来なら肩甲骨が滑るように動くことで、肩関節の負担を軽減しますが、その連動が失われると「詰まり感」や「引っかかり」が出やすいといわれています。施術では、肩甲骨周囲の筋緊張をほぐし、動きを再教育することが重視されます。

引用元:https://rehasaku.net/magazine/shoulder/elevation-pain/

施術の現場では、「肩甲骨の可動制限」や「筋膜の滑走不全」による動作制限は比較的対応しやすいとされています。

鍼灸では肩甲下筋や小円筋へのアプローチで深層のコリを緩めたり、整体では胸椎や肋骨の動きを出すことで、肩甲骨の自然な連動を引き出す方法が多いようです。

ただし、痛みが強いときや炎症が疑われる場合は、刺激を控える判断も必要です。セルフケアの際は、無理に伸ばすより「深呼吸+ゆるめる」ことを意識すると安全です。

引用元:https://karadanavi.com/contents/katakori/shoulder-joint/

ある40代女性の例では、数か月前から「背中に手が届かない」「服の着替えがつらい」と訴えていました。

初回触診では肩甲骨が外側へ偏位し、胸椎の動きも硬い状態。鍼で肩甲骨内縁と僧帽筋下部に刺激を加え、さらに整体で肩甲骨の可動域を引き出した結果、3回目の施術後には背中の中ほどまで手が届くようになったそうです。

これはあくまで一例ですが、肩甲骨と胸椎の連動を整えることで、腕の可動域が自然に広がる傾向があるといわれています。

引用元:https://rehasaku.net/magazine/shoulder/elevation-pain/

#肩に手を回す

#肩甲骨の動き

#鍼灸整体

#可動域改善

#施術症例