- 営業時間9:00 〜12:00/ 14:00〜19:30

- 最終受付時間19:00

- 定休日木・日・祝

兵庫県姫路市別所町北宿1046−3

軟骨のすり減りが見えるX線サインとして注目される

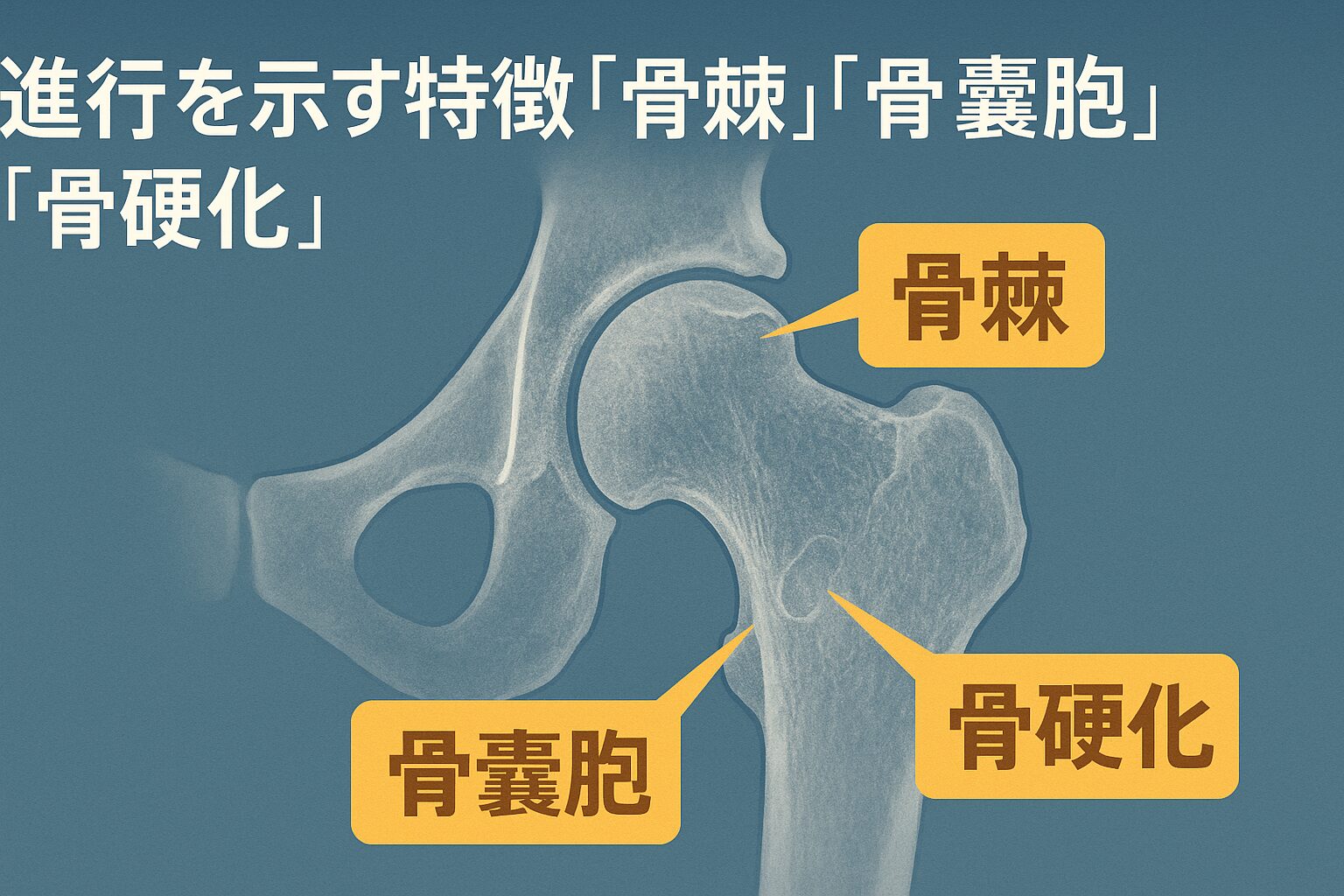

関節周辺にできる骨のトゲ(骨棘)、内部の空洞(骨嚢胞)、硬く白く映る部分(骨硬化像)について解説

進行期では可動域が減り痛みが強まる傾向だが、必ずしも一致しない例も多い点を強調

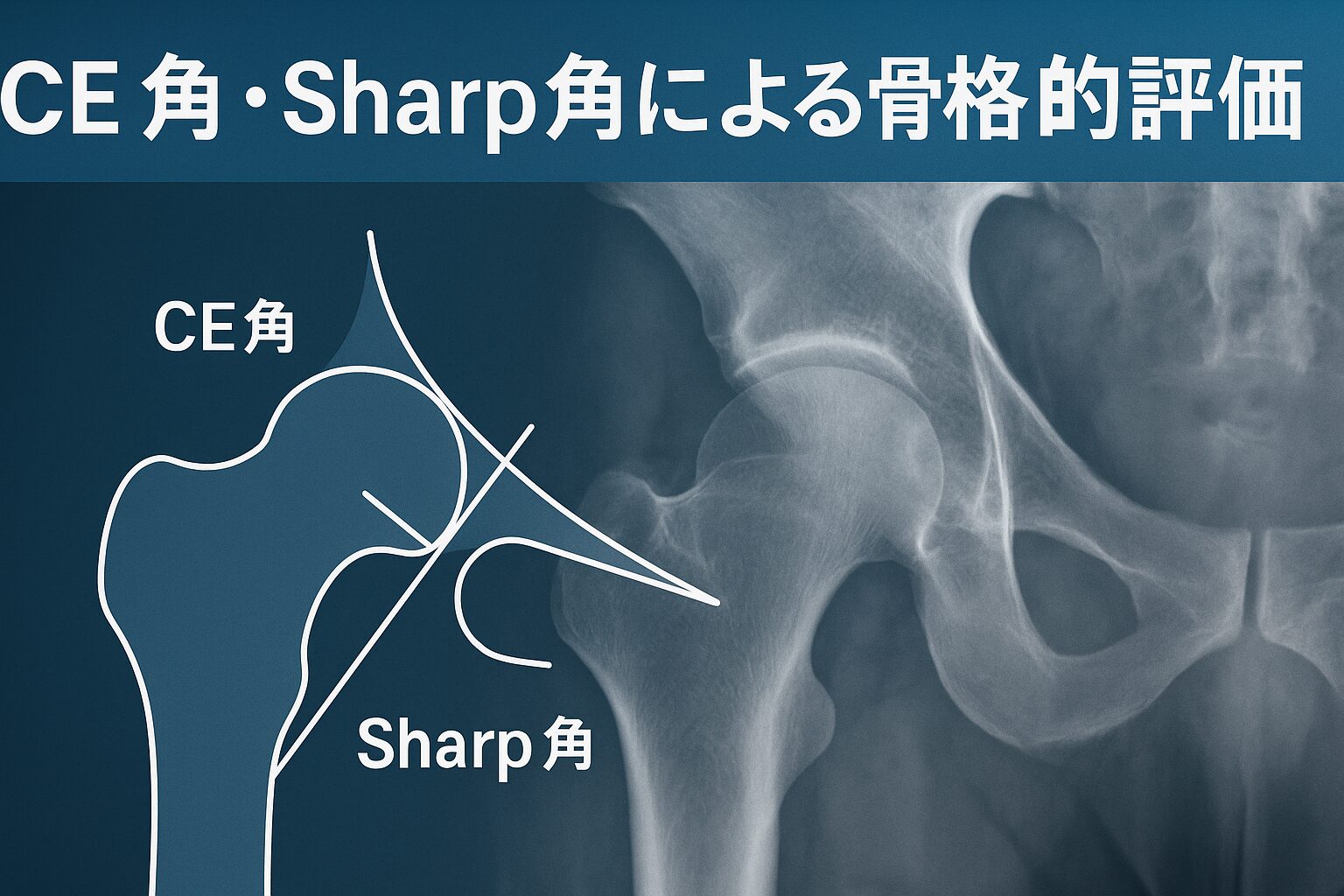

臼蓋の被覆や骨頭位置を測る指標(CE角、Sharp角)の変化から進行度を把握する方法

軟部組織や骨内部構造の詳細評価にはCT・MRIが有用。症例では再生医療などの治療選択にもつながる

変形性股関節症を調べるうえで、最もよく使われる検査の一つがレントゲン(X線)です。なかでも「関節裂隙(れっきょう)の狭小化」と呼ばれる所見は、進行の度合いを把握するうえで重要な手がかりとされています。

この“関節裂隙”とは、大腿骨頭と寛骨臼のあいだにあるすき間のこと。このすき間には本来、関節軟骨が存在しており、クッションの役割を果たしています。しかし、加齢や負荷の積み重ねにより軟骨がすり減っていくと、X線画像上でこのすき間がどんどん狭くなっていきます。これが「関節裂隙の狭小化」と呼ばれる状態です。

「関節裂隙がほとんど見えない」といった状態は、変形性股関節症がかなり進んでいる可能性があるとされます。一般的には、初期段階ではすき間の左右差やわずかな狭小化が確認され、中期〜末期にかけてほぼ消失するようなケースもあります。

ただし、関節裂隙の幅だけですべてが判断できるわけではなく、骨棘(骨のとげ)や骨嚢胞(骨の中にできる空洞)など、他の所見もあわせて確認する必要があります。専門家による総合的な画像評価が必要とされています。

「関節裂隙が狭い=強い痛みがある」とは限らない、という点も重要です。見た目には進行していても、痛みを感じにくい人もいれば、逆に初期の変化でも強い違和感を訴える方もいます。これは、痛みの感じ方が個人差によって大きく左右されるためと考えられています。

そのため、画像だけに頼らず、実際の症状や可動域の変化などもあわせて観察することが、より適切な判断につながるといわれています。

引用元:

#変形性股関節症 #レントゲン所見 #関節裂隙の狭小化 #進行度評価 #股関節の痛み

変形性股関節症が進んでくると、レントゲン画像には「関節裂隙の狭小化」だけでなく、いくつかの特徴的な変化が現れると言われています。中でも代表的なのが、「骨棘(こつきょく)」「骨嚢胞(こつのうほう)」「骨硬化(こつこうか)」の3つです。これらの変化は、病気の進行具合や関節への負荷の蓄積を読み取るための手がかりとして使われています。

骨棘は、その名のとおり骨のふちにトゲのように形成される突起です。股関節にかかる負担が長期間続くことで、関節のふちに新しい骨が形成されてくるとされ、これは関節を安定させようとする体の反応とも言われています。

ただし、骨棘が大きくなると可動域が狭まり、周囲の筋肉や神経に影響を与えるケースもあるようです。進行すると、動かしたときに「ひっかかる感じ」や痛みを訴える人もいます。

骨嚢胞とは、骨の内部に形成される小さな空洞のことです。関節軟骨がすり減った部分から骨同士が強く接触し、その圧力によって骨の中に液体が溜まり、嚢胞ができると考えられています。

この嚢胞が増えると、骨の内部構造が弱くなる可能性もあり、レントゲン所見として見つかった場合は注意が必要とされています。

骨硬化は、関節の接触が繰り返されることで骨が徐々に硬く、密度が高くなる現象です。レントゲンでは白く濃く映る部分がこれにあたります。軟骨がすり減った箇所で骨が直接ぶつかりあうことで、骨組織が厚く変化していると解釈されています。

進行した変形性股関節症の方のレントゲンを見ると、骨硬化がはっきりと確認されることも少なくないようです。

これらの所見は、いずれも進行した股関節症で見られる傾向にありますが、画像の状態と実際の症状には個人差があると指摘されています。画像評価とあわせて、触診や可動域のチェックを含めた総合的な判断が重要とされています。

引用元:

#骨棘 #骨嚢胞 #骨硬化 #変形性股関節症 #レントゲン所見

変形性股関節症では、レントゲン画像にさまざまな変化が現れることが多いです。たとえば、関節裂隙の狭小化や骨棘の形成、骨硬化、骨嚢胞などがその代表的な所見です。ですが、それらの画像所見と実際の「痛み」や「可動域の制限」が必ずしも比例するとは限らないという指摘もあります。

画像ではかなり進行しているように見えても、本人はあまり痛みを感じていないこともあれば、逆に画像では大きな変化が見られなくても強い痛みを訴える人もいるようです。つまり、画像と症状の関係には個人差があると言われています。

痛みの有無とは別に、「股関節が動かしづらい」と感じる可動域の制限は、比較的画像所見と連動しているケースが多いとされます。特に骨棘の形成や関節の変形が進んでくると、股関節の内旋や外転といった動きが制限される傾向があるようです。

日常生活の中で「靴下を履きにくくなった」「階段の上り下りで足が上がりづらい」といった変化に気づいた場合、股関節の可動域が狭くなっている可能性があるといわれています。

その理由としては、痛みを感じるメカニズムが一つではないことが挙げられています。関節そのものの変形だけでなく、周囲の筋肉・靭帯・滑膜などの状態も痛みに関係しているため、画像だけで正確に症状の強さを判断することは難しいとされています。

また、加齢や筋力低下、関節の柔軟性の違いなども個人差に影響を与える要素の一つです。

このように、画像所見と症状は必ずしも一致するわけではないため、実際には触診や問診、生活上の動作チェックなども含めた総合的な評価が必要と言われています。

引用元:

#変形性股関節症 #レントゲン画像 #痛みと可動域 #画像所見と症状 #股関節の動かしづらさ

変形性股関節症の評価には、単に関節裂隙の広さや骨棘の有無だけでなく、骨格の構造そのものを数値化して見る方法もあります。その代表的な評価指標が「CE角(中心-縁角)」と「Sharp角(シャープ角)」です。

CE角は、大腿骨頭の中心と骨盤側の屋根(臼蓋)の端とを結ぶ角度のことで、骨頭がどれくらい屋根に覆われているかを見る角度と言われています。これに対し、Sharp角は骨盤の傾きや臼蓋の開き具合を示す角度とされています。

レントゲン画像に線を引いて計測する必要がありますが、こうした角度をチェックすることで、股関節が「しっかりハマっているのか」「外れ気味なのか」といった骨格的な特徴が評価できると言われています。

CE角が25度未満だと「臼蓋形成不全」の傾向があるとされており、骨頭の被覆が足りず、股関節にかかる負荷が大きくなる可能性があるといわれています。その結果、軟骨がすり減りやすく、早期から変形性股関節症が進みやすい傾向があると報告されています。

ただし、角度が小さい=必ず発症するというわけではなく、年齢や筋力、生活スタイルなども関係してくるため、複数の視点から総合的に判断する必要があるようです。

Sharp角は通常42度以下が目安とされていて、これを超えると「臼蓋の傾きが大きい=骨頭が覆われていない」可能性があると言われています。Sharp角が大きいと、股関節の安定性が損なわれ、摩耗が進みやすくなるとも考えられています。

こうした指標は、画像を見ただけでは判断しづらい骨格構造を、数値として客観的に捉えるための大切な手がかりになっているようです。

これらの角度は、画像による進行度評価だけでなく、将来的な検査や手術の適応を考える上でも重要な情報とされています。特に人工股関節置換術の前などでは、CE角やSharp角を含む骨格評価をもとに手術計画が立てられるケースがあるとされています。

引用元:

#CE角 #Sharp角 #股関節の骨格評価 #臼蓋形成不全 #変形性股関節症

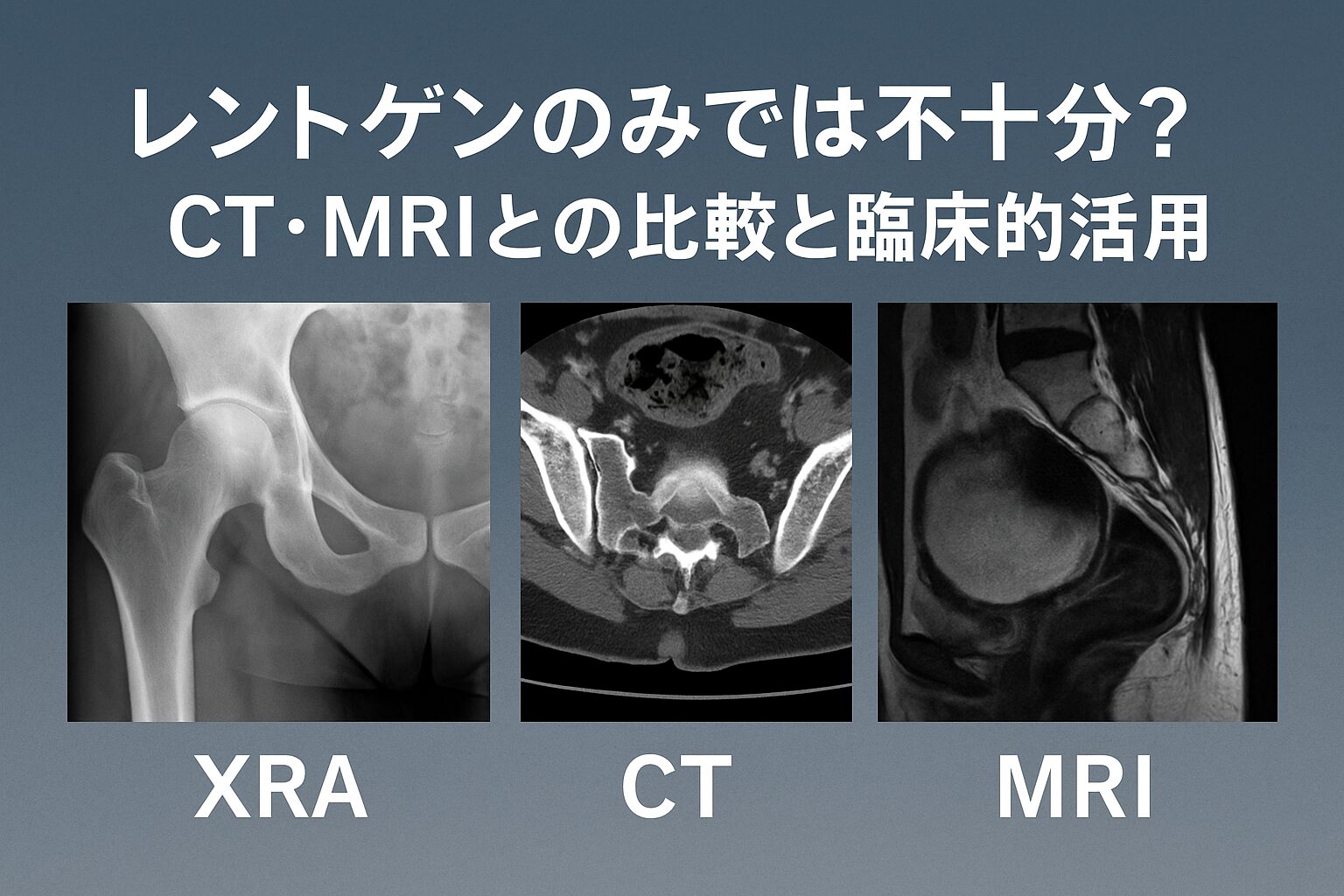

変形性股関節症の検査では、まずレントゲン(X線撮影)が用いられるケースが多いと言われています。レントゲンでは骨の構造が明瞭に映し出されるため、「関節裂隙の狭小化」「骨棘」「骨硬化」などの変化を確認しやすいとされています。

ただし、レントゲン画像は“骨しか映らない”という特性があり、筋肉・軟骨・滑膜・靭帯などの軟部組織は見えないことから、画像上に変化が乏しくても痛みを感じているケースなどでは、補助的な検査が必要になることもあるようです。

CT(コンピューター断層撮影)は、X線をもとに身体を輪切りにした断面画像を得られる検査です。レントゲンよりも骨の立体構造や細かい変形が把握しやすく、骨嚢胞や骨折などの検出にも向いているとされています。

特に股関節周囲に複雑な骨の変形がある場合や、人工股関節の術前評価などでCTが活用されることがあると言われています。

MRI(磁気共鳴画像)は、レントゲンやCTと異なり、放射線を使わずに体内の組織構造を撮影することが可能です。特に筋肉・腱・滑膜・関節内の水分の状態など、軟部組織の評価に強いという特徴があります。

股関節に炎症や滑膜の腫れが疑われる場合、MRIで原因の特定につながることがあるとも言われています。

どの画像検査が適しているかは、症状の出方や医師の判断によって異なります。「骨の変化が見たい」のか、「痛みの原因を詳しく探したい」のか、目的に応じて検査内容が選ばれることが多いようです。

股関節の痛みが続いているにもかかわらず、レントゲンでは原因がはっきりしないようなケースでは、CTやMRIを併用することで、より適切な検査が進められる可能性があると考えられています。

引用元:

#レントゲン検査 #CTとMRIの違い #画像診断の種類 #変形性股関節症 #臨床での活用例